CRESCENDO 4/18 Juni-Juli-August 2018

CRESCENDO - das Magazin für klassische Musik und Lebensart. Interviews unter anderem mit John Neumeier, Sophie Pacini, Hans Sigl und David Aaron Carpenter.

CRESCENDO - das Magazin für klassische Musik und Lebensart.

Interviews unter anderem mit John Neumeier, Sophie Pacini, Hans Sigl und David Aaron Carpenter.

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

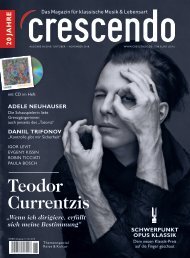

MUSIK AUS DEM HIMMEL<br />

Carillons – die großen Glockenspiele in Türmen oder Kirchen –<br />

hört man kilometerweit. Zu Gesicht bekommt man die Menschen,<br />

die sie spielen, aber so gut wie nie.<br />

VON GUIDO KRAWINKEL<br />

FOTOS: KATHARINA HERTZ-EICHENRODE; GUIDO KRAWINKEL<br />

Das Glockenspiel von St. Nikolai in Hamburg mit seinem Carilloneur Werner Lamm<br />

51<br />

Stufen braucht Carilloneur Werner Lamm zu seinem<br />

Arbeitsplatz. Der befindet sich inmitten der Hamburger<br />

City, auf der ersten Turmebene des Mahnmals<br />

St. Nikolai. Bis 1943 stand hier eine neugotische<br />

Kirche, die im Bombenhagel auf die Hansestadt weitgehend<br />

zerstört wurde. Nur der gut 147 Meter hohe Turm – immer noch<br />

der fünfthöchste der Welt – blieb außer ein paar Mauerresten<br />

stehen und erinnert als Mahnmal an die Schrecken des Zweiten<br />

Weltkrieges.<br />

1993 wurde dort ein Carillon installiert, das mit 51 Glocken<br />

und einem Gesamtgewicht von 13 Tonnen eines der größten<br />

Deutschlands ist – der chromatische Tonumfang beträgt mehr als<br />

vier Oktaven. Das größte steht in Halle an der Saale und umfasst<br />

76 Glocken.<br />

Vor allem seit dem Film Willkommen bei den Sch’tis ist das<br />

Carillon wieder vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.<br />

Doch kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zunft der<br />

Carilloneure Zukunftssorgen hat. Die Kunst des Glockenspiels<br />

wird von immer weniger Musikern beherrscht, auch weil vielerorts<br />

eine Automatik das übernommen hat, was früher von Hand<br />

erledigt wurde.<br />

Leicht hat man es als Carilloneur nicht: Üben? Fehlanzeige!<br />

Wollte Werner Lamm einmal ungestört proben, müsste er<br />

nach Hannover oder Kiel reisen, wo es eigens eingerichtete Spieltische<br />

gibt, an denen er unter Ausschluss der Öffentlichkeit üben<br />

kann. Lamm, der im Hauptberuf Kirchenmusiker in Hamburg<br />

ist, behilft sich zuweilen, indem er an seiner Orgel ein Brett und<br />

Decken über die Klaviaturen legt. Auch sein Arbeitsplatz im Turm<br />

des Mahnmals St. Nikolai ist nicht unbedingt ein idyllischer Ort:<br />

Im Sommer heiß, im Winter kalt, befindet er sich in einem kleinen<br />

Glaskasten, der ihn vor dem ohrenbetäubenden Lärm der<br />

Glocken schützt, inmitten derer er sitzt. Sein Publikum bekommt<br />

den in luftiger Höhe spielenden Musiker indes nie zu Gesicht.<br />

Von hier aus schlägt er auf eine Art Klaviatur ein, die aussieht<br />

wie eine Tastatur für Grobmotoriker: große hölzerne Zapfen<br />

(„Stokken“), auf die er mit seinen Fäusten und Füßen einschlägt.<br />

Dies erfordert jedoch mehr Feingefühl, als man denkt. Die Klöppel,<br />

die den Glockenkörper anschlagen, sind bis auf wenige Zentimeter<br />

an den Korpus herangezogen, die Verbindung von den<br />

Tasten zu den Klöppeln erfolgt mittels Seilzügen aus Metall.<br />

Die Masse, die hierbei bewegt werden muss, reicht von wenigen<br />

Gramm bis zu einigen Kilogramm – eine Herausforderung für<br />

jeden Carillonneur, der Anschlagsnuancen je nach Größe der<br />

Glocke und der gewünschten Lautstärke genau dosieren muss.<br />

Pianisten und Organisten, die schon von Berufs wegen Tasteninstrumente<br />

spielen, sind deshalb klar im Vorteil. Auch, weil vieles,<br />

was Lamm spielt, improvisiert ist – für Organisten ist das ohnehin<br />

ihr täglich Brot.<br />

Hinzu kommt eine weitere Besonderheit, die mit dem Klang<br />

der Glocken zusammenhängt: ihre Obertöne. Das sehr spezielle<br />

Spektrum der Obertöne einer Glocke führt dazu, dass nicht alles<br />

gut klingt, was auf dem Notenpapier gut aussieht. Auch hier ist<br />

die Erfahrung eines Carillonneurs gefragt. Lamms Devise: Lieber<br />

mal was weglassen, weniger ist bekanntlich mehr.<br />

Insgesamt gibt es in Deutschland laut offizieller Zählung<br />

43 Carillons, die per Definition mindestens 23 Glocken haben<br />

müssen. Angefangen hat man im Mittelalter mit gerade einmal<br />

vier Glocken, 1510 entstand im flämischen Oudenaarde schließlich<br />

das erste richtige Carillon. Vor allem im 17. und <strong>18</strong>. Jahrhundert<br />

florierten Carillons, gerade in Nordfrankreich, Flandern und<br />

den Niederlanden. Und hier ist die Dichte an Glockenspielen auch<br />

am größten: Nicht weniger als 806 gibt es. Weltrekord. ■<br />

81