379 V. Behr, Burgruine Landskron an der Ahr. 380Quellen: StaatsarchiT Coblenz, (und dahio übeiwieseri:)Landskronsches Archiv und handschr, Bericht von Perta überdas LandakrODSche Archiv, — Staatsarchiv Düsseldorf. —Beyer, Urkuodenbuch der mitteh-heioischen Territorien, Einleitung.— Sohannat-Bärscb, Eiflia lllustrata, Bd, III, Abi 1. —V. Stramberg, Eheinischer Antiquarius, Abt,III, Bd. 9. — Eltester,100 i-heinische BuTgen, Nr. XXXTII: Landskron (Hs. i. Staatsarch.Cohl.) —Gesohichtlicher Atlas der Rheinprovinz, ErläuterungenII und V. — Lehfeldt, Bau- und KuüStdenkmäler des RegierungsbezirksCoblenz, Kreis Ahrweiler. —Piper, Burgenkuüde, Burgenlexikop-— Zender, Die Eifel in Sage und Dichtung. — ("Weiteres. leJifeldt.)Erwähnung in: Annales Colonienses Maxinii A bei Pertz,Sciiptores 17. — Chronica praesulüm et aTchiepiseoporum Coloüiensisecclesie, od. Eckertz in den Annalen des bistor. Ver. f. d.KiedeiTheinIV. — ÄnnalesStadenses Ä bei Pertz, Scriptores 16. —Chronik der Stadt Sinzig, ed. Eckei-tz in den Aan. des bist. Ver.f, d. Nrh. <strong>VII</strong>I. — Buoh Weinsberg IIl. — Hontheim, HistoriaTrevireasis I. — Ficker, Engelbert. — Abel, König Philipp TonHobenstaufen. — Winkel mann, König Philipp von Schwaben undOtto IV. von Braunscliweig, I und II. — v. Mering, Geschichteder Bargen usw., IL — <strong>Zeitschrift</strong> des Aachener Geschichtsvereins,Jg. 12, S. 202 f. — Bonner Jahrbücher, Jg, 12, S. 115;16, S. 131; 44, S. 78. — Annalen des hist. Ver. f. d. tTiederrhein,in verschiedenen Jahrgängen. — Weistümer des KurfürstöntumsTrier. — Grimm, Weistümer I. — Urkunden enthalten in; Guden,Codei diplomatious II. — Laoomblet, Urkundenbuch iür die Geschichtedes Niederrbeins, II. —Böhmer, Regesteo. — Günther,Codex diplomaticus Eheno-MosellanuB IL — "Winkelmana, ActaTmperii inedita, L — Goertz, Mittelrheiniscbe Begesten, IL —Beyer, U. B. d. mittelrh. Terr. — Ficker, Rogesten.Die Originale der Abbildungen sind Eigentum des Provinzialarchivsfür Denkraälerstatistik.Die Burg Landskron an derÄhr ist wohl nie Zeuge glänzenderHofhaltungen und rauschenderFeste gewesen wie manch.anderes Schloß in rheinischenLanden, das heute in Ruinenliegt. Keine hochragenden Trümmereines stolzen Palasbaueserinnern mehr an alte Fürstenmachtund Reichesherriiehkeit.Und wer den Gipfel jenes Basaltkegeisüber der AhrmÖndungbesteigt, um sein Verlangennach Romanik zu befriedigen,kommt dabei schwerlich auf seine Kosten. — Und doch hatauch Landskron seinen Teil an einem Stückchen deutscherGeschichte des Mittelalters, und ihre Wirkung auf sie magZeit ihres Bestehens, ohne hervorzutreten, lebendig gebliebensein. Der Wert aber, der für uns in den Trümmern der BurgLandskron liegt, ist in erster Linie ein anderer: gerade derMangel an Romanik, wenn man ao sagen darf, macht sie bedeutsam,denn in erster Linie die Wirtschafts- und Wohnbaugegchiohteist es, für die die Feste eine nicht ganz gleichgtUtigeRolle spielt. Wir haben in ihr eine JraiBerliche Landesfestung,verwaltet und bewohnt jedoch ganz im Sinne einerGanerbenburg. Und diese Eigenart spiegelt sich aufedeutlichste in ihtet Bauanlage wieder: im weseDtlichen eineweitgespannte, einfache Ümwehrung, die ihrerseits wiederumin der zeitttblichen Weise geschützt ist, und mehrere Binzelhfifeund Hftuser als Anwesen der Burgmannen einschließt,an einer Seite aber, im Süden, von einer kleinen hochgelegenenBurgruine Laudsfcron an der Ahr.(Allö Rechte rorbehalteo.)und festesten Oberburg, dem kaiserlichen PaIatium undWohnung des Burggrafen und Vorstandes der BurggemeinschaftÜberschattet wird (Abb. 2). Schon bei der Gründung kurznach 1200 ist dieser Plan wirtschaftlich wie baulich vorhandenund hat sioh, ohne unter den sich ändernden Zeitverhftltnissenan Bestimmtheit viel zu verlieren, bis zur Zerstörungder Burg Anfang des 18. Jahrhunderts erhalten.Eine Ähnliche Anlage bietet die Salzburg in Franken, diePiper als Muster einer Ganerbenbiu-g bezeichnet und die ebenfalle,wenn auch in bedeutend frühei-er Zeit, als Königsburg,villa regia, gegründet wurde. Im Rhanland selbstwird sich kaum ein Gegenstück zu Landskron flndea lassen;von den Ganerbenburgen namentlich sind fast alle so engangelegt, daß im Laufe weniger Menschenalter jede Scheidungder Höfe und Häuser voneinander aufhören mußte und dieBurg schließlich nur mehr das Bild eines einsigen ring*förmigen Hauses darbot (wie u. a. Eltz).Von dem Bestehen einer Burg auf dem ehemals Gymnich *)genannten Berg der Landskron vor 1200 ist in Quellen nie dieRede. Doch fordert er, am Einfluß der Ahr in den Rhein gelegenund das untere Ahrtal und alles Land bis zum Rhein und hinab bisBonn beherrschend, zu kriegerischer Besetzung wie nur irgendeinerheraus. Er mag daher seit Römerzoiten, wo er als Wartefür Castell Remagen gedient haben dürfte, mit gewissenUnterbrechungen immer ein befestigter Platz gewesen sein.Eine Wahrscheinlichkeit für das Dasein einer Burg kurz vor1200 ist dadurch gegeben, daß bereits 1190 im Klosterbuchdes adeligen Augnstinerinnenklosters St. Thomaß bei Andernacheine Ida von Landskron unter den verstorbenen Äbtissinnen, die sämtlich niederrheinischen Adelsfamilien angehören,verzeichnet ist. Dagegen ist die Versicherung einerhandschriftlich im Landskroner Archiv liegenden Geschichteder Burg um 1700, daß Otto IL diese gebaut habe, offensichtlichein Irrtum. Denn die zum Beweis herangezogeneUrkunde ist ein Brief Friedrichs IL, der darauf hinweist,daß „Otto quondam dictus Imperator" Mittel zum Bau gegebenhabe, also ganz klar sein Gegenkönig Otto IV.*) — DieGründung der Burg, deren Trümmer auf uns gekommen sind,ist das Werk Philipps von Schwaben. Er legte sie imJahre 1206, ein Jahr also vor Abschluß des Kölner Krieges,yon Sinzig, seinem ersten Lager gegen Kdln, aus an, umden in Köln eingeschlossenen Otto IV. strenger einzukreisen;wie die Kölner Chroniken es auffassen „ad oppressionemColoniensis ecclesio", „ad detrimentum tochis provinziae*.Die Fertigstellung ffiUt zwischen die Jahre 1208, da Ottodurch Philippe Tod in den Besitz der Bürg gelangte, und12J2, da er auf der Burg weilte. Landskron ging als Burggrafschaftzu Lehen an Gerhard von Sinzig, einen Angehörigendes rheinischen Ministeradels, und blieb Jn decisenFamilie bis zu ihrem Aussterben 1370. Und gchon von1) Mit dem Familiennamen Oymnioh hat der Berg nioht» zutun, sondern diesdr leitet sich nac^ K r- OidtmaDn (Zs. d. AachenerGesoh.-Ver. 30, S. 155) nach Öymnioh bei Leohenich her. — Unterder Landskron liegt heute noch ein Dorf Giumigeii,2) Bie in Ansfelds Übersicht erwähnten Urkunden zu Land^croDvon U29 an sind zwei Bracke naoh Urkunden * die sifjli auf (Hespäter zar Herrschaft Landskron gehdrenden Güter zu Bodendorf bösiehen(Mitteilung des Direktors des Staittsaiwhivs in Koblenz).

381 V. ßelir, Burgt'uitie Landskron an der Ahr. 382Philipp, wahrscheinlich gleich hei der Investitur init Landskron,erhielt er die Berechtigung, die Wehrfähigkeit derFeste dadurch zu erhöhen, daß er wen er wollte von seinenVerwandten und Freunden sich innerhalb ihrer Mauern ansiedelnließe; daß diese Ansiedelung sofort stattfand, geht auseinem Brief König Friedrichs an G-erhard von 1214 hervor. Ebenfallsaber von vornherein scheint diese Wolingerechtigkeit, diein der Hegel wohl erkauft wurde (s. u. Urk. 1285), in derJamilie eines jeden ßurgmannes orblich gewesen zu sein,Avenn dies in den Lehnsurkundon auch nicht als Grundßatzausgesprochen ist; für 1346 ist das Erbrecht der Burgmannenurkundlich bezeugt (Guden II, S. 1105),Wie der Bau der Burg Landski-on schon vor ihrerFertigstellung wohl ein ausschlaggebender Orund mit gewesensein mag, den Friedensschlußzwischen Köln und Philippbereits 1207 zustande kommenzu lassen, so tritt wenigeJahre später ihre Wichtigkeitin diesen Kämpfen wiederumrecht deutlieh hervor, ungleichaber die treffliche Männlichkeitihres Befehlshabers Gerhardvon Sinzig. Friedrich IL, derseinen Gegner Otto in Köln hoffm\Qgslos eingeschlossen liatte,sieh aber de eh noch daraufAbb. 1, Ansicht von Südwesten.angewiesen sah, ihm an denwenigen noch übrigen äußeren Stützpunkten Abbruch zutun, richtet 1214 aus seinem Lager unter Landskion auf RatWerners von Bolanden die lockendsten Versprechungen an Gerhardfür den Fall, daß ihm die Burg übergeben würde, —denn so, wie auch Winkelmann, Philipp v. Schw. IL, diesenBrief auffaßt, muß er augenscheinlich genommen werden;hätte Gerhard bereits im Bogriff der Übergabe gestanden,80 wäre die Ausdrucksweise Friedrichs kaum möglich gewesen:„Tnsuper pro essequiis tuis, quae nos ipsi a te praesumimusrecopturos et ut tu libentius et sub maiore devotione te adnos transferas, promittimus tibi . . . quod cum primum deuscastrum Landscron nobis dederit. . ." Tatsächlich hatGerhard ihm die Burg damals nicht Übergeben, treu demrechtmäßigen Kaiser in. Köln. Und erst für 1215 meldendie Annales Stadenses die Kapitulation Landskrons, zugleich mitder von Trivcls. Denn am 25. Juli 1215 fand die KrönungFriodrichB statt, welche von vielen, unter ihnen Waltliervon der Vogelweide, erst als die rechtmäßige anerkanntwurde, die Krönung auf dem Stuhl Karls des Großen imAachener Münster. Und dem in seinen Augen nun erstrechtmäßigen Kaiser Öffnete Gerhard die Tore der Landskrone.Daß dies ohne einen vom Kaiser auf ihn ausgeübtenDruck geschah, geht aus dem Vertrauen und der Ehre hervor,die Friedrich ilim kurz darauf, 121«, erweist, indem erihm die ganze Verwaltung des linken Rheinufers von derMosel an abwärts überträgt.Mit Gerhard IV., Herrn zu Sinzig, stirbt das Geschlechtder Burggrafen von Landskron 1370 aus-'). — Es darf hierwohl dem Irrtum entgegengetreten werden, den Lehfoldtwahrscheinlich aus der Eiflia lUustrata herübernimmt, daßvon 127G an die Burggrafen sich Ritter von Landslirongenannt hätten; der Eittername war zu jener Zeit noch keineswegserblich, und die Ausdrüeklichkeit, mit welcher in demweiter unten wiedergegebenen Schlichtungsbrief von 1285bemerkt wird „denn Herr Gerhart war ein Ritter", währendsein Bruder keiner war, spricht entschieden genug gegendas Bestehen einer Erblichkeit dieses Titels. — 1370 gehtdie Herrschaft Landskron, mittlerweile zu einem beträchtlichenUmfang angewachsen, durch Heirat an die drei FamilienElnenberg, Scliönenburg, Tomburg über, mit deren Einverständnisbereits 1366 von Gerhard IV. ein sorgfältiges Testamentund Burgfrieden aufgesetzt ist, für uns besonders vielwert, insofern als liier sämtlicheGebäude der Burg, die derErblasser in Gebrauch hatteoder die Gemeingut waren, genanntsind. Schon das Jahr1397 bringt mit dem Todedes kinderlosen Dietrich vonSchönenburg eine zweite Erbteilung,bei der festgesetzt wird,daß die Oberburg fernerhinnie in mehr als die zwei nunmehrbestehenden Teile getrenntwerden solle. Ein Jahrhundertetwa bleiben die Einenbergsund die mehr als diese in den Vordorgnind tretenden Tomburgsim Besitz dos Lehens. Dann aber beginnt eine Zeit sehr zahlreicherErbteilungen, die für die Geschichte der Burg selberum so weniger ins Gewicht fallen, als über die Verteilung ihrereinzelnen Höfe und Häuser imd die Verwaltung der Feste vorderhandkeine Kunde aus ihnen zu erhalten ist; es ist jedoch zuhoffen, daß die im Werden begriffene Neuordnung des LandskronschenÄrchives manchen Aufschluß gerade hierüber ermöglichenwird. Die Familien, welche als Teilhaber an Landskronerscheinen, sind nach- und nebeneinander folgende:Plettenberg, Rlieineck, Quadt, Sonibreffe, Harff, Eltz-Pirmont,Walboton von Bassenheim, Grafen von Manderscheid, Iloensbroech,Brompt, Vorst-Lombeck, Nesselrode, die 1729 denNamen der Reichsgrafen von Nesselrode-Landskron undReichenstein annehmen; 1775 Cloedt und nach ihnen Frh. vonStein-Nassau. (Darstellungen der Besitzveränderungen eingehendim rheinischen Äntiquarius, der Eiflia lllustrata undden Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas der Eheinprovinz.)1059/00 wird '/lo Anteil der Herrschaft Landskron, dasder Trierer Erzbischof Karl Kaspar von der Leyen gekaufthat, gegen Herausgabe einiger Jülichischer Güter an dasHerzogtum Jülich abgetreten und geht damit als unmittelbaresReichslehen verloren. 1789 ist Landskron Kondominium,dessen Teilhaber Jülich und die Ritterschaft sind. Bis 1801bleibt die Herrschaft reichsunmittelbar. Der Steinsche Anteilwird, als das linke Rheinufer in fi^anzösischen Besitz gerät,von dem nachmaligen Minister Frh. v. Stein außer seinensonstigen linksrheinischen Gütern im'Taxwert von 3164 Fr.3) Ritter von Landskron, die iri Köln und Aachen wohnen,kennt das Buch Weinsberg, ebenso eine Familie von Landskron,welche im Hause des Landkonithurs der Maastrichter Deutschordena-Zeitächrift f. Baaweeon. Jahrg. LXU.ballei in Bierbaum lebt und deren Erbbegräbnis in der Karmeliterkirche,wo ihre Schildo bangen, sich befindet. 1582. üi^ Erbbegräbnis derLandakroner Burggrafen ist in dur Kirche des Klosters Marienthal.25

- Seite 1 und 2: 333,;V^•.••-••.iV ,;•

- Seite 4 und 5: 339 Stubben, Palrayra, die sterbend

- Seite 6 und 7: 343 Stubben, Palmyra, die sterbende

- Seite 8 und 9: 347 Stubben, Palmjra, die sterbende

- Seite 10 und 11: 351 Das neue Stadthaus in Berlin. 3

- Seite 12 und 13: 355 Das neue Stadthaus in Berlin. 3

- Seite 14 und 15: 859 Das neue Stadthaus in Berlin. 3

- Seite 16 und 17: 363 Das neue Stadthaus in Berlin. 3

- Seite 18 und 19: 367 Das neue Stadthaus in Berlin. 3

- Seite 20 und 21: 371 Das neue Stadthaus in Berlin. 3

- Seite 22 und 23: 375 Das neue Stadthaus in Berlin. 3

- Seite 26 und 27: 383 V. Behr, Burgruine Landskron an

- Seite 28 und 29: 387 V. Bebr, Bargruine Landskron an

- Seite 30 und 31: 391 V. Behr, Burgruine Landskron an

- Seite 32 und 33: 395 y. Behr, Burgruine Landskron au

- Seite 34 und 35: 399 Mahlke, Chinesische Dachformen.

- Seite 36 und 37: 403 Mahlke, Chinesische Dachformen.

- Seite 38 und 39: 407 JMahlke, Chinesische Dachformen

- Seite 40 und 41: 411 Mahlke, Chinesische Dachformen.

- Seite 42 und 43: 415 Mahlke, Chinesische Dachformen.

- Seite 44 und 45: 419 Mahlke, Chinüsischo DachformeD

- Seite 46 und 47: 423 Gerhardt, Die Bewässerung der

- Seite 48 und 49: 427 Gerhardt, Die Bewässerung der

- Seite 50 und 51: 431 Gerhardt, Die Bewässerung der

- Seite 52 und 53: 435 Uerhardt, Die Bewässerung der

- Seite 54 und 55: 439 Gerhardt, Die Bewässerung der

- Seite 56 und 57: 443 Umgestaltung der Bahnhofsauläg

- Seite 58 und 59: 447 Umgestaltung der ßahnhofsanlag

- Seite 60 und 61: 451 Umgestaltung der Bahnhofsanlage

- Seite 62 und 63: 455 TTragestaltung der Bahnhofsanla

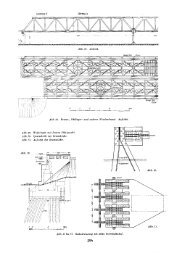

- Seite 64 und 65: 459 Schaper, ^Zweigleisige Eisenbah

- Seite 66 und 67: . } ? _ • , • • •463 Schape

- Seite 68 und 69: 467 Schaper, Zweigleisige Eiserbali

- Seite 70 und 71: 471 Molle, Beseitigung und Verhütu

- Seite 72 und 73: 475 H. Engels, Versuche über den

- Seite 74 und 75:

479 H. Engels, Versuche über den R

- Seite 76 und 77:

483 H. Engels, Versuche über den R

- Seite 78 und 79:

487 H. Engels, Versuche über den R

- Seite 80 und 81:

491 Leiner, Zur Erforschung der Ges

- Seite 82 und 83:

495 Leiner, Zur Erforschung der Oes

- Seite 84 und 85:

499Leiner, Zur Erforschung der Gesc

- Seite 86 und 87:

503 Leiner, Zur Erforschung der Ges

- Seite 88 und 89:

507 Leiner, Zur Erforschung der Ges

- Seite 90 und 91:

511 Leiner, Zur Erforschung der Ges

- Seite 92 und 93:

515 Leiner, Zur Erforschung der Ges

- Seite 94:

519 Paulmana u. Blaum, Der neue Sp