05. Zeitschrift für Bauwesen LXII. 1912, H. VII-IX= Sp. 333-520

05. Zeitschrift für Bauwesen LXII. 1912, H. VII-IX= Sp. 333-520

05. Zeitschrift für Bauwesen LXII. 1912, H. VII-IX= Sp. 333-520

- Keine Tags gefunden...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

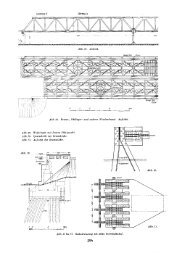

511 Leiner, Zur Erforschung der Geschiebe- und SinkstoffbewegUngen. 512hängten Streifen wäre ähnlich wie vorhin durch ein Quectsilberbadaufzunehmen; dazu tritt hier noch ein Systemkleiner Rollen oder Kugeln, die den Seitendnicfc des Wassersaufzunehmen und die losen Boschungsstreifen in richtigerLage zu halten hätten. Die Eeibungsgröße der Versuchs-Vorrichtung würde ahnlich wie vorhin besliramt.b) Beobachtung der Q-eschiebebewegungin natürlichen Wasserläufen. Feststellung derSchleppkraftsgrenzwerte und Sohlengescliwindigkeitsgrenzwerte.Wenn die theoretischen Grundlagen auch am sicherstendurch Laboratoriumaversuche gefunden werden, so bleibt dochder praktischen Flußbautechnik auch nach Erkenntnis derGesetze noch ein reichlicher Anteil an der weiteren Erforschungder Yerhältniase.Wie man Schleppkraftsgrenzwerte an Kiesbänken, dieüber Niedrigwasser hervorragen, annähernd feststellen kann,darüber hat Ereuter **) wertvolle Fingerzeige gegeben. WoGeschiebebänke bei Nie-^—^*drigwasser nicht hervortreten,oder wo starkeVeränderung der Strömungbei fallendemWasser noch eine Umlagerungder Bänke erwartenläßt, sowie inallen Fällen, wo Ge-Bchwindigkeitsgrenzwertegesucht werden, wird mannoch nach anderen Mittelnsuchen müssen. Vor allemist an Laboratoriumsver-Buche mit natürlichen Geschiebenzudenken, dochmüßten sie in größtemMaßstab ausgeführt werden.Über viele Fragenwürde eine unmittelbareBeobachtung des FlußgrundeaAufschluß gebenkönnen, wofür Verfasserdie aus der schematischenAbb. 11 ersichtliche Vorrichtungersonnen hat,die er „Waseerkamera" nennen möchte.In einem Metallrohr a von etwa 4 bis 5 cm Lichtweiteund einer Länge, die größer ist als die größte 'W^assertiefe,befindet sich unten ein durch ein auswechselbares Plaoglasgeschützter Doppelanastigmat b von etwa 6 cm Brennweitefund etwa -^ Lichtstärke. (Kurze Brennweite und großeLiohtatärk^ sind Bedingung, um möglichst dicht an denFlußgrund heranzukommen, ohne ein zu kleines Bildfeld zuerhalten, ferner, um trotz großer Lichtstärke befriedigendeSchärfe auch bei wenig genauer oder schwankender Einstellungzu erhalten.) Mittels eines optischen Zwischen-16) Handb.d. Ing.-Wissensch., Teiinr, Bd. 6, Seite 49 (1910).Systems wird das BUd des Objektivs b auf die Mattscheibeeiner kameraartigen Vorrichtung c gebracht, wo es scharfeingestellt werden kann.Oberhalb des Objektivs b befindet sich eine elektrischeLichtquelle rf, deren Licht durch einen Reflektor e auf dieFlußsohle geworfen wird. Als Beleuchtung dienen Intensiv-Metallfadenlampenvon etwa 500 HK oder besser ringförmigumgelegte Quecksilber-Bogenlampen, die ein starkaktinisches Licht geben. Die Lichtquelle muß so kräftig wiemöglich sein, also mindestens einige Tausend HK betragen.An dem massiv gebauten Reflektor sind zwei kräftige Einzelstützenf abschraubbar befestigt, deren spitze Fortsätze bei derBeobachtung oder bei der Aufnahme bis in den unbeweglichenFlußgnmd gestoßen werden. Die Länge der <strong>Sp</strong>itzen richtetsich nach der Tiefe der beweglichen Schicht. Film oderPlatten müssen von höchster Empfindlichkeit (30 bis 40''W)sein und ein relativ feines Korn haben, da alle Aufnahmenam besten vergrößert würden. Die Originalgröße der Aufnahmendürfte 4 X 4 bis 5 ^ 5 cm betragen, so daß sich fürdie Einstellung und Beobachtung eine große, an der Kametjibefestigte starke Lupe h empfehlen würde. Bei nicht zutrübem Wasser könnte der Apparat dazu dienen, die Vorgängeder Öeschiebebewegung auf der Mattscheibe zu beobachtenoder auch im Bilde festzuhalten. Zu große Annäherungan die Sohle würde die öeschiebebewegung beeinflussen.Senkrechte Verschiebbarkeit des optischen Rohres « in eineman dem Reflektor fest angeschlossenen Rohr, selbsttätigeFortschiebung des Filmbandes mit darauf folgender Belichtungin bestimmten Zeiträumen und ähnliche Vorrichtungen würdendie Verwendbarkeit des Apparates erhöhen. Ein einschaltbaresKniestück mit Prisma g (Gewinde über dem Reflektor)würde gestatten, bei Bedarf Reflektor und Objektiv um 90*zu drehen, um undichte <strong>Sp</strong>undwände und andere senkrechteBauteile unter Wasser zu untersuchen oder zu photographieren,wodurch die Vielseitigkeit der Wasserkamera eich steigernließe. Der hohe Preis und die geringe Sichtigkeit bei trübemWasser sind allerdings Nachteile, die nicht verschwiegenwerden dürfen.Es sei hier eingeschaltet, daß für die Verwendung aufBaustellen auch statt des engen Rohres a ein etwa 30 cmweites Blechrohr genommen werden könnte, das unten durcheine einfache ölasscheibe abzuschließen wäre. Bei guterLichtquelle und zweckmäßigem Reflektor könnte man dannnicht allein von oben Beobachtungen machen, sondern auch,allerdings mit sehr kleinem Bildwinkel, mittels Handfcameraphotographieren. Zur Beobachtung senkrechter Wände würdeein großes Kniestück mit gutem, unter 46** liegenden ölasspiegelgenügen. Die Torrichtung wäre äußerst billig undfür viele Fälle ausreichend.Für die Zwecke der Geschiebeforschung kommen nebenoptischen Apparaten auch mechanische Vorrichtungen inBetracht, die gegen jene noch den großen Vorzug der Billigkeithaben. Naturgemäß gibt es hier eine große Zahl konstruktiverMöglichkeiten, von denen einige Anordnungenherausgegriffen und in Vorschlag gebracht werden sollen.Die Anordnung nach Abb. 12 könnte beispielsweise dazudienen, den B^nn der Bewegung des Oberflächengescbiebesund den weiteren Verlauf zu melden oder zu registrieren.Der Apparat heiße „Geschiebe-Grenzwertmesser".