Schlussbericht Crop Wild Relative

Schlussbericht Crop Wild Relative

Schlussbericht Crop Wild Relative

- TAGS

- schlussbericht

- crop

- wild

- relative

- bdn.ch

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Vorprojekt Erhaltung von <strong>Crop</strong> <strong>Wild</strong> <strong>Relative</strong>s in der Schweiz (SKEK/BLW) Seite 6/30<br />

Fallstudie 3: Speierling (Sorbus domestica L.)<br />

Der menschliche Einfluss dürfte beträchtliche regionale Unterschiede und zeitliche Schwankungen<br />

aufweisen. Ab dem Mittelalter erlebte die Speierlingskultur in Mitteleuropa eine zweite<br />

Blütezeit (Scheller et al. 1979, Kausch-Blecken von Schmeling 1992, Kutzelnigg 1995):<br />

Ludwig der Fromme liess den Speierling (sorbario) wegen seines vielfältigen Nutzens 794 in<br />

seiner Landgüterverordnung capitulare de villis ausdrücklich fördern, die Mönche des Klosters<br />

St. Gallen haben ihn 820 in ihrem Gartenplan festgehalten und Albertus Magnus (1193-1280)<br />

nimmt die Verwendung der Fürchte als Heilmittel gegen Ruhr und Durchfall wieder auf.<br />

Die Verwendung als Arznei bei Magen- und Darmkrankheiten bis hin zu Cholera scheint dann<br />

aufgrund der vielen Nennungen bis ins 16 Jhd. weit verbreitet. Daraus muss insbesondere Matthiolus<br />

genannt werden, der 1554 die <strong>Wild</strong>form des Speierlings als Arzneimittel aufgrund ihrer<br />

„zusammenziehenden Kraft“ gegenüber den Gartenformen bevorzugt.<br />

Matthiolus ist es auch, der in seinem Kräuterbuch 1563 den Speierling erstmals mit Sorbus domestica<br />

bezeichnet. In der Schweiz war er damals vorallem Sperbaum, Spierbaum, Sperwerbaum,<br />

Sporöpfel, Sporbieren oder bereits Speierling genannt worden, was wahrscheinlich auf die<br />

Wortwurzel spör für ausgetrocknet zurück geht (zusammenziehende Wirkung im Mund).<br />

Ab dem 18. Jhd. mehren sich dann nebst der Nutzung als Nahrungs- und Arzneimittel Nennungen<br />

zur Herstellung von vorzüglichem Apfelwein und von Branntwein.<br />

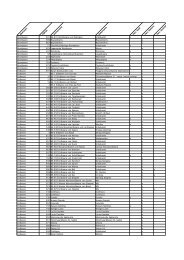

Abb. 3:<br />

Holzschnitt von Matthiolus aus<br />

dem Jahr 1563 (aus Kausch-Blecken<br />

von Schmeling 1992)<br />

Andreas Rudow, MOGLI solutions Baden / ETH Zürich CWR_Fallsstudie3_Speierling_Bericht3.0, 24.03.2009