Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt

Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt

Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

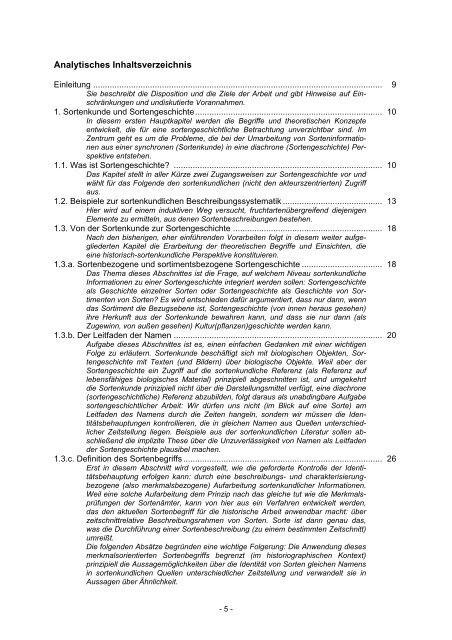

Analytisches Inhaltsverzeichnis<br />

Einleitung .......................................................................................................................... 9<br />

Sie beschreibt die Disposition und die Ziele <strong>der</strong> Arbeit und gibt Hinweise auf Einschränkungen<br />

und undiskutierte Vorannahmen.<br />

1. Sortenkunde und Sortengeschichte............................................................................... 10<br />

In diesem ersten Hauptkapitel werden die Begriffe und theoretischen Konzepte<br />

entwickelt, die für eine sortengeschichtliche Betrachtung unverzichtbar sind. Im<br />

Zentrum geht es um die Probleme, die bei <strong>der</strong> Umarbeitung von Sorteninformationen<br />

aus einer synchronen (Sortenkunde) in eine diachrone (Sortengeschichte) Perspektive<br />

entstehen.<br />

1.1. Was ist Sortengeschichte? ........................................................................................ 10<br />

Das Kapitel stellt in aller Kürze zwei Zugangsweisen <strong>zur</strong> Sortengeschichte vor und<br />

wählt für das Folgende den sortenkundlichen (nicht den akteurszentrierten) Zugriff<br />

aus.<br />

1.2. Beispiele <strong>zur</strong> sortenkundlichen Beschreibungssystematik .......................................... 13<br />

Hier wird auf einem induktiven Weg versucht, fruchtartenübergreifend diejenigen<br />

Elemente zu ermitteln, aus denen Sortenbeschreibungen bestehen.<br />

1.3. Von <strong>der</strong> Sortenkunde <strong>zur</strong> Sortengeschichte ............................................................... 18<br />

Nach den bisherigen, eher einführenden Vorarbeiten folgt in diesem weiter aufgeglie<strong>der</strong>ten<br />

Kapitel die Erarbeitung <strong>der</strong> theoretischen Begriffe und Einsichten, die<br />

eine historisch-sortenkundliche Perspektive konstituieren.<br />

1.3.a. Sortenbezogene und sortimentsbezogene Sortengeschichte .................................. 18<br />

Das Thema dieses Abschnittes ist die Frage, auf welchem Niveau sortenkundliche<br />

Informationen zu einer Sortengeschichte integriert werden sollen: Sortengeschichte<br />

als Geschichte einzelner Sorten o<strong>der</strong> Sortengeschichte als Geschichte von Sortimenten<br />

von Sorten? Es wird entschieden dafür argumentiert, dass nur dann, wenn<br />

das Sortiment die Bezugsebene ist, Sortengeschichte (von innen heraus gesehen)<br />

ihre Herkunft aus <strong>der</strong> Sortenkunde bewahren kann, und dass sie nur dann (als<br />

Zugewinn, von außen gesehen) Kultur(pflanzen)geschichte werden kann.<br />

1.3.b. Der Leitfaden <strong>der</strong> Namen ........................................................................................ 20<br />

Aufgabe dieses Abschnittes ist es, einen einfachen Gedanken mit einer wichtigen<br />

Folge zu erläutern. Sortenkunde beschäftigt sich mit biologischen Objekten, Sortengeschichte<br />

mit Texten (und Bil<strong>der</strong>n) über biologische Objekte. Weil aber <strong>der</strong><br />

Sortengeschichte ein Zugriff auf die sortenkundliche Referenz (als Referenz auf<br />

lebensfähiges biologisches Material) prinzipiell abgeschnitten ist, und umgekehrt<br />

die Sortenkunde prinzipiell nicht über die Darstellungsmittel verfügt, eine diachrone<br />

(sortengeschichtliche) Referenz abzubilden, folgt daraus als unabdingbare Aufgabe<br />

sortengeschichtlicher Arbeit: Wir dürfen uns nicht (im Blick auf eine Sorte) am<br />

Leitfaden des Namens durch die Zeiten hangeln, son<strong>der</strong>n wir müssen die Identitätsbehauptungen<br />

kontrollieren, die in gleichen Namen aus Quellen unterschiedlicher<br />

Zeitstellung liegen. Beispiele aus <strong>der</strong> sortenkundlichen Literatur sollen abschließend<br />

die implizite These über die Unzuverlässigkeit von Namen als Leitfaden<br />

<strong>der</strong> Sortengeschichte plausibel machen.<br />

1.3.c. Definition des Sortenbegriffs .................................................................................... 26<br />

Erst in diesem Abschnitt wird vorgestellt, wie die gefor<strong>der</strong>te Kontrolle <strong>der</strong> Identitätsbehauptung<br />

erfolgen kann: durch eine beschreibungs- und charakterisierungbezogene<br />

(also merkmalsbezogene) Aufarbeitung sortenkundlicher Informationen.<br />

Weil eine solche Aufarbeitung dem Prinzip nach das gleiche tut wie die Merkmalsprüfungen<br />

<strong>der</strong> Sortenämter, kann von hier aus ein Verfahren entwickelt werden,<br />

das den aktuellen Sortenbegriff für die historische Arbeit anwendbar macht: über<br />

zeitschnittrelative Beschreibungsrahmen von Sorten. Sorte ist dann genau das,<br />

was die Durchführung einer Sortenbeschreibung (zu einem bestimmten Zeitschnitt)<br />

umreißt.<br />

Die folgenden Absätze begründen eine wichtige Folgerung: Die Anwendung dieses<br />

merkmalsorientierten Sortenbegriffs begrenzt (im historiographischen Kontext)<br />

prinzipiell die Aussagemöglichkeiten über die Identität von Sorten gleichen Namens<br />

in sortenkundlichen Quellen unterschiedlicher Zeitstellung und verwandelt sie in<br />

Aussagen über Ähnlichkeit.<br />

- 5 -