Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt

Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt

Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

weil solche Schemata, rückwärts gelesen, wie<strong>der</strong> in Beschreibungen übersetzt werden können,<br />

die für die Sorten selbst in Textform nicht vorliegen.<br />

Ich will zugeben, dass ich mit diesen Beispielen mehr will als lösungsbedürftige Probleme<br />

aus dem Umkreis <strong>der</strong> Synonymie vorführen. In namensorientierten Datenbanken ist Namensgleichheit/Namensverschiedenheit<br />

ein fundamentales Organisationsmerkmal für den<br />

Datenbestand. Meine Absicht aber geht dahin, die Son<strong>der</strong>stellung des Synonymie-Begriffes<br />

aufzulösen und ihn als Randposition eines breiteren Spektrums von Ähnlichkeitsbeziehungen<br />

zwischen Sorten aufzufassen (o<strong>der</strong>, an<strong>der</strong>s formuliert: als spezielle Form <strong>der</strong> Gruppenbildung<br />

bei <strong>der</strong> Sortenglie<strong>der</strong>ung, d.h. also kurz: als Gruppierungsinformation). Dieses<br />

Unterscheiden von Graden <strong>der</strong> Ähnlichkeit ist bei einer synchronischen Perspektive auf das<br />

Sortenmaterial sinnvoll - und auch bei einer diachronischen; ja, bei <strong>der</strong> diachronischen Perspektive<br />

sogar doppelt: Ich habe oben in 1.3.b. dafür argumentiert, dass es keine gefahrlose<br />

Operation ist, aus <strong>der</strong> bloßen Namensgleichheit einer Sorte in Quellen mit größerem<br />

zeitlichen Abstand auf die Gleichheit des biologischen Materials (<strong>der</strong> Sorten selbst) zu<br />

schließen; und ich habe in 1.3.c. dafür argumentiert, dass wir diese Identifikation auch dann<br />

nicht durchführen dürfen, wenn sogar Beschreibungen vorliegen, bei denen die jeweils berücksichtigten<br />

Beschreibungsmerkmale jeweils vergleichbare Werte hätten (weil sich unser<br />

Begriff von Identität an <strong>der</strong> Erfüllung des aktuellen und "vollständigen" Sets von Merkmalen<br />

ausrichtet). Ich greife diese Argumentation in Abschnitt 2.2: Schritt 2 (S. 73f) mit <strong>der</strong> früher<br />

entwickelten Terminologie noch einmal auf, aber schon hier kann die<br />

These stehen: Weil das Feststellen von Ähnlichkeit und das Feststellen von Graden <strong>der</strong><br />

Ähnlichkeit die fundamentale Operation beim synchronischen wie diachronischen Umgang<br />

mit Sorten ist, kann <strong>der</strong> namensorientierte Datenbank-Typ, <strong>der</strong> dieses Spektrum<br />

von Ähnlichkeitsrelationen auf die beiden Randfälle Synonymie/Nicht-Synonymie reduziert,<br />

sortengeschichtliche Sachverhalte we<strong>der</strong> hinreichend erfassen noch darstellen.<br />

Es ist keine Frage, dass auch eine merkmalsorientierte Datenbank Ähnlichkeits-Darstellungen<br />

nicht automatisch erzeugt. Aber sie bereitet darauf vor und hält bewusst, "dass die<br />

historische Arbeit jetzt erst beginnt" (S. 41).<br />

2.2. Das Kernproblem des merkmalsorientierten Zugriffs<br />

Es hat einen Namen: Verwaltung und Abbildung <strong>der</strong> in den Quellen verwendeten Beschreibungsbegriffe<br />

und ihrer Werte auf eine normierte Merkmalsmatrix. Aber dieses Kernproblem<br />

lässt sich bearbeiten und dies mit einem Gewinn an historischem Wissen.<br />

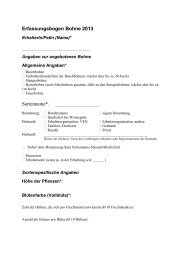

Wovon die Rede ist, kann am besten ein Beispiel zeigen. Angenommen wir würden die<br />

kopfbildenden Sorten von Brassica oleracea für die Datenbank-Aufnahme vorbereiten. Dann<br />

stehen uns für einen bestimmten Zeitraum, <strong>der</strong> hier mindestens bis ins 18. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />

<strong>zur</strong>ückreicht, eine Reihe von Sortenglie<strong>der</strong>ungen <strong>zur</strong> Verfügung, die über ein mehr o<strong>der</strong><br />

min<strong>der</strong> vergleichbares Set vom Merkmalen gearbeitet sind.<br />

Schritt 1 also: Wie sieht die Entwicklung dieser Merkmalsmatrix aus?<br />

Schritt 2: Lassen sich und wie lassen sich die Werte, die die einzelnen Merkmale dieser<br />

Matrix in den verschiedenen Quellen annehmen können, mit einan<strong>der</strong> in Beziehung setzen?<br />

Denn: Verwenden können wir nur e i n Beschreibungsschema für das Datenbank-<br />

Formular.<br />

Die Klärung dieser beiden Fragen ist eine sortengeschichtliche Vorarbeit, und ich möchte<br />

diese Operation die historiographische Sättigung <strong>der</strong> Merkmalsmatrix bzw. <strong>der</strong> Werte eines<br />

Merkmals nennen. Im Grunde wendet je<strong>der</strong>, <strong>der</strong> alte Sortenbeschreibungen liest, diese Verfahren<br />

an, und bei Verständnisproblemen wird uns ihr Gebrauch auch bewusst. Was hier<br />

vorgeschlagen wird, ist lediglich die Konzeptionierung dieser Verfahren als methodische<br />

Schritte mit einem Gewinn an Konsequenz, Nachvollziehbarkeit und quellenkritischer<br />

Durchsichtigkeit.<br />

- 53 -