- Seite 1 und 2:

Inhaltsverzeichnis Physik Ingo Blec

- Seite 3 und 4:

INHALTSVERZEICHNIS 3 1.24.3 Anwendu

- Seite 5 und 6:

INHALTSVERZEICHNIS 5 2.10.3 Buch Se

- Seite 7 und 8:

INHALTSVERZEICHNIS 7 2.28.1 Zusamme

- Seite 9 und 10:

INHALTSVERZEICHNIS 9 2.44 45. Hausa

- Seite 11 und 12:

INHALTSVERZEICHNIS 11 2.61 68. Haus

- Seite 13 und 14:

INHALTSVERZEICHNIS 13 2.73.4 Buch S

- Seite 15 und 16:

INHALTSVERZEICHNIS 15 2.90 106. Hau

- Seite 17 und 18:

INHALTSVERZEICHNIS 17 2.99.3 Exzerp

- Seite 19 und 20:

INHALTSVERZEICHNIS 19 2.112 133. Ha

- Seite 21 und 22:

5 Programme 348 21 5.1 Simulation d

- Seite 23 und 24:

1 SCHULHEFT 23 • E [J] • Q [As]

- Seite 25 und 26:

1 SCHULHEFT 25 1.5.2 Innenwiderstan

- Seite 27 und 28:

1 SCHULHEFT 27 P2 P1 E ds = ∆

- Seite 29 und 30:

1 SCHULHEFT 29 1.11 Formelgegenübe

- Seite 31 und 32:

1 SCHULHEFT 31 I = dQ dt ⇒ U = Bd

- Seite 33 und 34:

1 SCHULHEFT 33 x(t) = A2 cos(ωt +

- Seite 35 und 36:

1 SCHULHEFT 35 1.20.1 Überlagerung

- Seite 37 und 38:

1 SCHULHEFT 37 λ1 = 3 LE; c = λf;

- Seite 39 und 40:

1 SCHULHEFT 39 1.23 [Kohärenz] (Ve

- Seite 41 und 42:

1 SCHULHEFT 41 Ermittlung der Welle

- Seite 43 und 44:

1 SCHULHEFT 43 U_A + − ~~ 10.000

- Seite 45 und 46:

1 SCHULHEFT 45 Durch Ausblenden von

- Seite 47 und 48:

1 SCHULHEFT 47 1.27 Energie, Geschw

- Seite 49 und 50:

1 SCHULHEFT 49 Sinussatz + /.\ / .

- Seite 51 und 52:

2 HAUSAUFGABEN 51 1.31 Thermodynami

- Seite 53 und 54:

2 HAUSAUFGABEN 53 Weiterhin ist es

- Seite 55 und 56:

2 HAUSAUFGABEN 55 2.3.3 Berechnung

- Seite 57 und 58:

2 HAUSAUFGABEN 57 nie wieder von ih

- Seite 59 und 60:

2 HAUSAUFGABEN 59 2.5 5. Hausaufgab

- Seite 61 und 62:

2 HAUSAUFGABEN 61 12 8 4 0 1 0.8 0.

- Seite 63 und 64:

2 HAUSAUFGABEN 63 Die Maschenregel

- Seite 65 und 66:

2 HAUSAUFGABEN 65 Arbeit ohne direk

- Seite 67 und 68:

2 HAUSAUFGABEN 67 a) Wie viel Eleme

- Seite 69 und 70:

2 HAUSAUFGABEN 69 2.10 10. Hausaufg

- Seite 71 und 72:

2 HAUSAUFGABEN 71 Mit Hilfe dieser

- Seite 73 und 74:

2 HAUSAUFGABEN 73

- Seite 75 und 76:

2 HAUSAUFGABEN 75 (Benötigte Zeit:

- Seite 77 und 78:

2 HAUSAUFGABEN 77 b) Wie groß ist

- Seite 79 und 80:

2 HAUSAUFGABEN 79 mit zunehmender b

- Seite 81 und 82:

2 HAUSAUFGABEN 81 2.16.5 Buch Seite

- Seite 83 und 84:

2 HAUSAUFGABEN 83 Frage: Im Metzler

- Seite 85 und 86:

2 HAUSAUFGABEN 85 • Kürzere Erw

- Seite 87 und 88: 2 HAUSAUFGABEN 87 Der Vergleich von

- Seite 89 und 90: 2 HAUSAUFGABEN 89 gnetischen Feldst

- Seite 91 und 92: 2 HAUSAUFGABEN 91 Da die Feldlinien

- Seite 93 und 94: 2 HAUSAUFGABEN 93 2.25 25. Hausaufg

- Seite 95 und 96: 2 HAUSAUFGABEN 95 liegt - nach der

- Seite 97 und 98: 2 HAUSAUFGABEN 97 Vorgehen Der Stab

- Seite 99 und 100: 2 HAUSAUFGABEN 99 die Schnur zum Ra

- Seite 101 und 102: 2 HAUSAUFGABEN 101 Die vorher in de

- Seite 103 und 104: 2 HAUSAUFGABEN 103 2.29.5 Buch Seit

- Seite 105 und 106: 2 HAUSAUFGABEN 105 Es existiert als

- Seite 107 und 108: 2 HAUSAUFGABEN 107 Kreisbahnen vom

- Seite 109 und 110: 2 HAUSAUFGABEN 109 U/V Spannungssto

- Seite 111 und 112: 2 HAUSAUFGABEN 111 Dies hat interes

- Seite 113 und 114: 2 HAUSAUFGABEN 113 Erklärung (zwei

- Seite 115 und 116: 2 HAUSAUFGABEN 115 Der Begriff des

- Seite 117 und 118: 2 HAUSAUFGABEN 117 2.38 39. Hausauf

- Seite 119 und 120: 2 HAUSAUFGABEN 119 Substitution ein

- Seite 121 und 122: 2 HAUSAUFGABEN 121 a) von beiden Le

- Seite 123 und 124: 2 HAUSAUFGABEN 123 Position 15 cm r

- Seite 125 und 126: 2 HAUSAUFGABEN 125 Fallzeit ist als

- Seite 127 und 128: 2 HAUSAUFGABEN 127 Mechanischen fli

- Seite 129 und 130: 2 HAUSAUFGABEN 129 2.47 48. Hausauf

- Seite 131 und 132: 2 HAUSAUFGABEN 131 den Begriff ”

- Seite 133 und 134: 2 HAUSAUFGABEN 133 wir 0,01 Hz - ä

- Seite 135 und 136: 2 HAUSAUFGABEN 135 und einen Ansatz

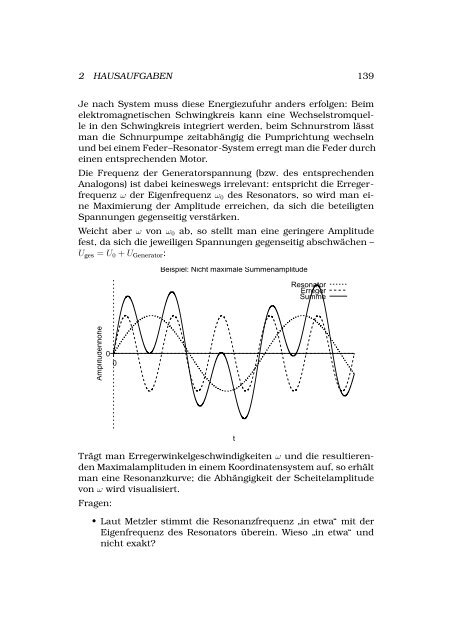

- Seite 137: 2 HAUSAUFGABEN 137 mit ω = 0 t_0 0

- Seite 141 und 142: 2 HAUSAUFGABEN 141 x 0 0 2 4 6 8 10

- Seite 143 und 144: 2 HAUSAUFGABEN 143 ω ′′ = 125

- Seite 145 und 146: 2 HAUSAUFGABEN 145 Q_0 oder auch x_

- Seite 147 und 148: 2 HAUSAUFGABEN 147 ⇒ IGω(t) =

- Seite 149 und 150: 2 HAUSAUFGABEN 149 I/A 0 0 1/sqrt(L

- Seite 151 und 152: 2 HAUSAUFGABEN 151 Auch interessant

- Seite 153 und 154: 2 HAUSAUFGABEN 153 2.58.2 Zusammenf

- Seite 155 und 156: 2 HAUSAUFGABEN 155 (Benötigte Zeit

- Seite 157 und 158: 2 HAUSAUFGABEN 157 - Zum einen möc

- Seite 159 und 160: 2 HAUSAUFGABEN 159 R1 und R2 vermin

- Seite 161 und 162: 2 HAUSAUFGABEN 161 C Der Entladestr

- Seite 163 und 164: 2 HAUSAUFGABEN 163 F ′ 1 = F1E 2

- Seite 165 und 166: 2 HAUSAUFGABEN 165 • Wie kommt es

- Seite 167 und 168: 2 HAUSAUFGABEN 167 2.63.2 Zusammenf

- Seite 169 und 170: 2 HAUSAUFGABEN 169 2.64.2 Fragen

- Seite 171 und 172: 2 HAUSAUFGABEN 171 Kraft wegen der

- Seite 173 und 174: 2 HAUSAUFGABEN 173 E(r, t) = . . .

- Seite 175 und 176: 2 HAUSAUFGABEN 175 2.67.3 Exzerpt v

- Seite 177 und 178: 2 HAUSAUFGABEN 177 sich denken, das

- Seite 179 und 180: 2 HAUSAUFGABEN 179 Beugung gibt es

- Seite 181 und 182: 2 HAUSAUFGABEN 181 • Wellenfronte

- Seite 183 und 184: 2 HAUSAUFGABEN 183 unterschiedliche

- Seite 185 und 186: 2 HAUSAUFGABEN 185 1. Eine Zahl aus

- Seite 187 und 188: 2 HAUSAUFGABEN 187 wie die das Syst

- Seite 189 und 190:

2 HAUSAUFGABEN 189 − o o und auf

- Seite 191 und 192:

2 HAUSAUFGABEN 191 Große "Fast kei

- Seite 193 und 194:

2 HAUSAUFGABEN 193 Ist der Sichtsch

- Seite 195 und 196:

2 HAUSAUFGABEN 195 - E V - P V - m

- Seite 197 und 198:

2 HAUSAUFGABEN 197 2.72 80. Hausauf

- Seite 199 und 200:

2 HAUSAUFGABEN 199 Den maximalen We

- Seite 201 und 202:

2 HAUSAUFGABEN 201 interferieren di

- Seite 203 und 204:

2 HAUSAUFGABEN 203 y(x0,t) 0 0 Zwei

- Seite 205 und 206:

2 HAUSAUFGABEN 205 y(x0,t) 0 0 Zwei

- Seite 207 und 208:

2 HAUSAUFGABEN 207 y(x0,t) 0 0 2.72

- Seite 209 und 210:

2 HAUSAUFGABEN 209 2.72.6 Herleitun

- Seite 211 und 212:

2 HAUSAUFGABEN 211 [4 ] [5 ] [6 ] [

- Seite 213 und 214:

2 HAUSAUFGABEN 213 2.73.4 Buch Seit

- Seite 215 und 216:

2 HAUSAUFGABEN 215 Phasenverschiebu

- Seite 217 und 218:

2 HAUSAUFGABEN 217 Spaltabstand b a

- Seite 219 und 220:

2 HAUSAUFGABEN 219 Es ist wohl nich

- Seite 221 und 222:

2 HAUSAUFGABEN 221 Anders als in de

- Seite 223 und 224:

2 HAUSAUFGABEN 223 Unsere Vereinfac

- Seite 225 und 226:

2 HAUSAUFGABEN 225 Kurve den Nullpu

- Seite 227 und 228:

2 HAUSAUFGABEN 227 Doppelspaltexper

- Seite 229 und 230:

2 HAUSAUFGABEN 229 nommen bilden si

- Seite 231 und 232:

2 HAUSAUFGABEN 231 Zusätzlich sind

- Seite 233 und 234:

2 HAUSAUFGABEN 233 m = γm0 mit γ

- Seite 235 und 236:

2 HAUSAUFGABEN 235 2.82 94. Hausauf

- Seite 237 und 238:

2 HAUSAUFGABEN 237 Gegenspannung ka

- Seite 239 und 240:

2 HAUSAUFGABEN 239 Wellenmodell unt

- Seite 241 und 242:

2 HAUSAUFGABEN 241 Unangemessen: Ph

- Seite 243 und 244:

2 HAUSAUFGABEN 243 2.89 104. Hausau

- Seite 245 und 246:

2 HAUSAUFGABEN 245 Anodenspannung A

- Seite 247 und 248:

2 HAUSAUFGABEN 247 Idealisiert man

- Seite 249 und 250:

2 HAUSAUFGABEN 249 - Abbremsung der

- Seite 251 und 252:

2 HAUSAUFGABEN 251 Maximale kinetis

- Seite 253 und 254:

2 HAUSAUFGABEN 253 Formeln zum lich

- Seite 255 und 256:

2 HAUSAUFGABEN 255 Minimale Wellenl

- Seite 257 und 258:

2 HAUSAUFGABEN 257 ein Experte, der

- Seite 259 und 260:

2 HAUSAUFGABEN 259 Das Schirmmateri

- Seite 261 und 262:

2 HAUSAUFGABEN 261 b) Vergleichen S

- Seite 263 und 264:

2 HAUSAUFGABEN 263 Gezeigt wird nur

- Seite 265 und 266:

2 HAUSAUFGABEN 265 Um Interferenzph

- Seite 267 und 268:

2 HAUSAUFGABEN 267 Experiment zur U

- Seite 269 und 270:

2 HAUSAUFGABEN 269 - Polarisierbark

- Seite 271 und 272:

2 HAUSAUFGABEN 271 Wie kann man sic

- Seite 273 und 274:

2 HAUSAUFGABEN 273 Ausschlag Positi

- Seite 275 und 276:

2 HAUSAUFGABEN 275 Ausschlag Positi

- Seite 277 und 278:

2 HAUSAUFGABEN 277 Die Impulserhalt

- Seite 279 und 280:

2 HAUSAUFGABEN 279 Ortsunschärfe n

- Seite 281 und 282:

2 HAUSAUFGABEN 281 Quantenphysik: E

- Seite 283 und 284:

2 HAUSAUFGABEN 283 geht das System

- Seite 285 und 286:

2 HAUSAUFGABEN 285 nicht möglich u

- Seite 287 und 288:

2 HAUSAUFGABEN 287 Aufgabe 2 Wie ve

- Seite 289 und 290:

2 HAUSAUFGABEN 289 • Frage: Wieso

- Seite 291 und 292:

2 HAUSAUFGABEN 291 • Frage: Was p

- Seite 293 und 294:

2 HAUSAUFGABEN 293 Potenzielle Ener

- Seite 295 und 296:

2 HAUSAUFGABEN 295 Bohm konnte dies

- Seite 297 und 298:

2 HAUSAUFGABEN 297 2.104 124. Hausa

- Seite 299 und 300:

2 HAUSAUFGABEN 299 1. Ist die Elekt

- Seite 301 und 302:

2 HAUSAUFGABEN 301 unten rollen, so

- Seite 303 und 304:

2 HAUSAUFGABEN 303 Die Konsequenzen

- Seite 305 und 306:

2 HAUSAUFGABEN 305 Dabei gibt es ei

- Seite 307 und 308:

2 HAUSAUFGABEN 307 2.107.3 Buch Sei

- Seite 309 und 310:

2 HAUSAUFGABEN 309 2.109 130. Hausa

- Seite 311 und 312:

2 HAUSAUFGABEN 311 gelegende Schale

- Seite 313 und 314:

2 HAUSAUFGABEN 313 2.111.2 Exzerpt

- Seite 315 und 316:

2 HAUSAUFGABEN 315 Wahrscheinlichke

- Seite 317 und 318:

2 HAUSAUFGABEN 317 2.113.6 Fragen

- Seite 319 und 320:

2 HAUSAUFGABEN 319 β + -Zerfall β

- Seite 321 und 322:

2 HAUSAUFGABEN 321 2.115 143. Hausa

- Seite 323 und 324:

2 HAUSAUFGABEN 323 2.115.6 Fragen

- Seite 325 und 326:

2 HAUSAUFGABEN 325 Charakterisierun

- Seite 327 und 328:

2 HAUSAUFGABEN 327 impliziert aber

- Seite 329 und 330:

3 TESTS 329 b) Welcher Bruchteil de

- Seite 331 und 332:

3 TESTS 331 ∆E = 1 ε0A 2 d2 U 2

- Seite 333 und 334:

3 TESTS 333 [Skizze] (1 P) ⇒ I1 r

- Seite 335 und 336:

3 TESTS 335 U = n 1000 50 µVs

- Seite 337 und 338:

3 TESTS 337 UeffL (ω) = RL(ω) ·

- Seite 339 und 340:

3 TESTS 339 3.5 5. Klausur am 18.10

- Seite 341 und 342:

3 TESTS 341 3.6 6. Klausur am 20.12

- Seite 343 und 344:

4 REFERAT: INNENWIDERSTAND 343 4 Re

- Seite 345 und 346:

4 REFERAT: INNENWIDERSTAND 345 R Da

- Seite 347 und 348:

4 REFERAT: INNENWIDERSTAND 347 Vers

- Seite 349 und 350:

6 BOHMSCHE MECHANIK 349 Im Folgende

- Seite 351 und 352:

6 BOHMSCHE MECHANIK 351 6.1.3 Exper

- Seite 353 und 354:

6 BOHMSCHE MECHANIK 353 noch bevor

- Seite 355 und 356:

6 BOHMSCHE MECHANIK 355 In der BOHM

- Seite 357 und 358:

6 BOHMSCHE MECHANIK 357 Nein. Die H

- Seite 359 und 360:

6 BOHMSCHE MECHANIK 359 Vergleichba

- Seite 361 und 362:

6 BOHMSCHE MECHANIK 361 3. Detlef D

- Seite 363:

7 SONSTIGES 363 7.1.2 12/2 • Mei