bibliotheks - Staatsbibliothek zu Berlin

bibliotheks - Staatsbibliothek zu Berlin

bibliotheks - Staatsbibliothek zu Berlin

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Ursprünglich stand jedoch, so Hanns-M.<br />

Crass, ihre repräsentative Funktion an<br />

erster Stelle: „Dem Rang und der Lage<br />

der Bibliothek entsprechend ist das ikonographische<br />

Programm besonders<br />

reichhaltig. […] In ihm verbindet sich die<br />

Geschichte der Stadt <strong>Berlin</strong> und Preußens<br />

mit der Wissenschaft (Athena) und<br />

den Stätten der Wissenschaft (Stadtpersonifikationen).<br />

<strong>Berlin</strong> weiß sich im<br />

Kreise von Gleichgesinnten, braucht<br />

nicht <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>stehen, ja hofft, von<br />

Athena den Preis <strong>zu</strong> erhalten.“ Die großen<br />

Bibliotheksbauten des Historismus,<br />

beginnend mit der Bibliothèque Nationale<br />

Paris, über die Bayerische <strong>Staatsbibliothek</strong><br />

München und den Lesesaal des<br />

British Museums in London bis hin <strong>zu</strong>r<br />

Library of Congress in Washington thematisieren<br />

mit ihrer künstlerischen Ausgestaltung<br />

berühmte Bibliotheksstädte,<br />

aber auch Wissenschaftsdisziplinen oder<br />

antike Gelehrte. Ludwig Schwanthaler<br />

fertigte beispielsweise Skulpturen für den<br />

Eingang der Bayerischen <strong>Staatsbibliothek</strong><br />

an. Sie zeigen Homer, Aristoteles, Hippokrates<br />

und Thukydides. Im Lesesaal<br />

der 1897 eröffneten Library of Congress<br />

finden wir Personifikationen u. a. der<br />

Wissenschaftsdisziplinen Recht, Kunst,<br />

Philosophie, Religion und Geschichte.<br />

Diese Verweise auf die eigene geschichtliche<br />

Verwurzelung mögen den damaligen<br />

Generaldirektor der Königlichen<br />

Bibliothek und Kirchenhistoriker Adolf<br />

Harnack veranlasst haben, den Neubau<br />

auch „seiner“ Bibliothek auf solche<br />

Weise <strong>zu</strong> schmücken.<br />

UMSTRITTENER SCHMUCK<br />

Orientiert sich der betont homogene<br />

handwerkliche Duktus der Figuren am<br />

Haus Unter den Linden zwar an klassischen<br />

Vorbildern, so waren Skulpturen<br />

als Fassadenschmuck seit der Ablösung<br />

des Klassizismus jedoch längst aus der<br />

Mode gekommen. Dieses umso mehr <strong>zu</strong><br />

Beginn des 20. Jahrhunderts, als sich die<br />

Vorboten des funktionalen, modernen<br />

Bauhaus-Stils bereits abzeichneten. So<br />

stritt die Presse heftig über die starke<br />

Historisierung des Bibliotheksgebäudes.<br />

Die „Schaubühne“ warf am 2. April 1914<br />

dem damaligen Generaldirektor beispielsweise<br />

vor: „Harnack muß gesehen<br />

haben, daß der Renaissancetyp mit seinen<br />

behäbigen Mauern, seinen Gesimsen<br />

und Säulen und der Überfülle seines<br />

Schmuckes ganz ungeeignet ist für ein<br />

Gebäude, das vor allem Licht und Luft<br />

braucht, dessen Grundriß restlos durch<br />

andere Faktoren bestimmt werden muß,<br />

als in der Renaissance wirksam waren.“ –<br />

Einen Versuch, freundlich gegen die kritischen<br />

Stimmen <strong>zu</strong> argumentieren, unternahm<br />

der Journalist Robert Breuer am<br />

25. August 1909 im „Tag“: „Einen erfreulichen<br />

Willen <strong>zu</strong>r architektonischen Form<br />

BIbliotheks<br />

m agazin<br />

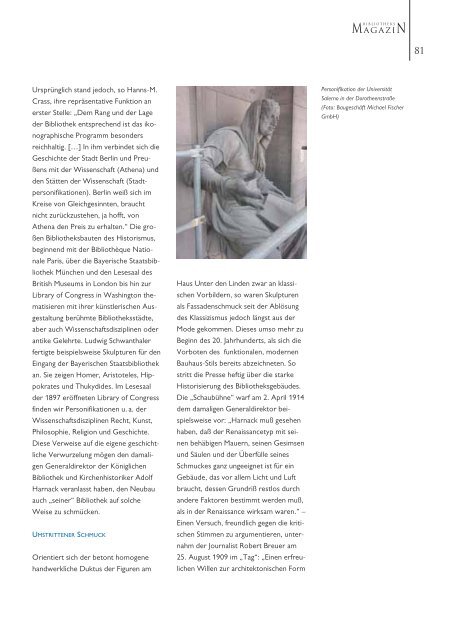

Personifikation der Universität<br />

Salerno in der Dorotheenstraße<br />

(Foto: Baugeschäft Michael Fischer<br />

GmbH)<br />

81