Fakultät für Physik und Astronomie Ruprecht-Karls-Universität ...

Fakultät für Physik und Astronomie Ruprecht-Karls-Universität ...

Fakultät für Physik und Astronomie Ruprecht-Karls-Universität ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

4.1. AUFBAU UND FUNKTIONSWEISE DER ANLAGE 65<br />

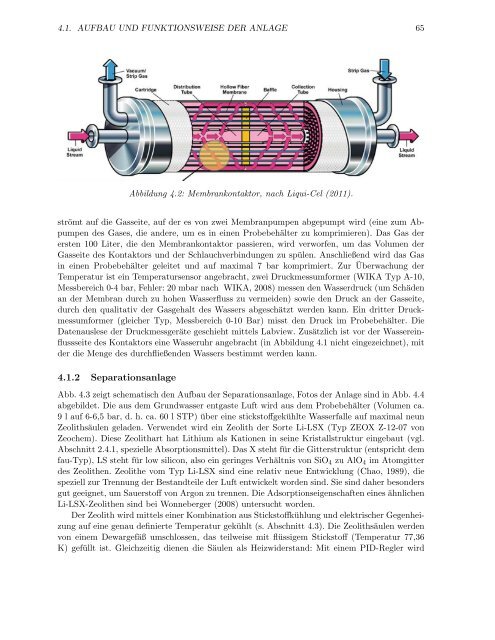

Abbildung 4.2: Membrankontaktor, nach Liqui-Cel (2011).<br />

strömt auf die Gasseite, auf der es von zwei Membranpumpen abgepumpt wird (eine zum Abpumpen<br />

des Gases, die andere, um es in einen Probebehälter zu komprimieren). Das Gas der<br />

ersten 100 Liter, die den Membrankontaktor passieren, wird verworfen, um das Volumen der<br />

Gasseite des Kontaktors <strong>und</strong> der Schlauchverbindungen zu spülen. Anschließend wird das Gas<br />

in einen Probebehälter geleitet <strong>und</strong> auf maximal 7 bar komprimiert. Zur Überwachung der<br />

Temperatur ist ein Temperatursensor angebracht, zwei Druckmessumformer (WIKA Typ A-10,<br />

Messbereich 0-4 bar, Fehler: 20 mbar nach WIKA, 2008) messen den Wasserdruck (um Schäden<br />

an der Membran durch zu hohen Wasserfluss zu vermeiden) sowie den Druck an der Gasseite,<br />

durch den qualitativ der Gasgehalt des Wassers abgeschätzt werden kann. Ein dritter Druckmessumformer<br />

(gleicher Typ, Messbereich 0-10 Bar) misst den Druck im Probebehälter. Die<br />

Datenauslese der Druckmessgeräte geschieht mittels Labview. Zusätzlich ist vor der Wassereinflussseite<br />

des Kontaktors eine Wasseruhr angebracht (in Abbildung 4.1 nicht eingezeichnet), mit<br />

der die Menge des durchfließenden Wassers bestimmt werden kann.<br />

4.1.2 Separationsanlage<br />

Abb. 4.3 zeigt schematisch den Aufbau der Separationsanlage, Fotos der Anlage sind in Abb. 4.4<br />

abgebildet. Die aus dem Gr<strong>und</strong>wasser entgaste Luft wird aus dem Probebehälter (Volumen ca.<br />

9 l auf 6-6,5 bar, d. h. ca. 60 l STP) über eine stickstoffgekühlte Wasserfalle auf maximal neun<br />

Zeolithsäulen geladen. Verwendet wird ein Zeolith der Sorte Li-LSX (Typ ZEOX Z-12-07 von<br />

Zeochem). Diese Zeolithart hat Lithium als Kationen in seine Kristallstruktur eingebaut (vgl.<br />

Abschnitt 2.4.1, spezielle Absorptionsmittel). Das X steht <strong>für</strong> die Gitterstruktur (entspricht dem<br />

fau-Typ), LS steht <strong>für</strong> low silicon, also ein geringes Verhältnis von SiO4 zu AlO4 im Atomgitter<br />

des Zeolithen. Zeolithe vom Typ Li-LSX sind eine relativ neue Entwicklung (Chao, 1989), die<br />

speziell zur Trennung der Bestandteile der Luft entwickelt worden sind. Sie sind daher besonders<br />

gut geeignet, um Sauerstoff von Argon zu trennen. Die Adsorptionseigenschaften eines ähnlichen<br />

Li-LSX-Zeolithen sind bei Wonneberger (2008) untersucht worden.<br />

Der Zeolith wird mittels einer Kombination aus Stickstoffkühlung <strong>und</strong> elektrischer Gegenheizung<br />

auf eine genau definierte Temperatur gekühlt (s. Abschnitt 4.3). Die Zeolithsäulen werden<br />

von einem Dewargefäß umschlossen, das teilweise mit flüssigem Stickstoff (Temperatur 77,36<br />

K) gefüllt ist. Gleichzeitig dienen die Säulen als Heizwiderstand: Mit einem PID-Regler wird