Guide d'aide à la décision pour la gestion du milieu agricole ... - IRSN

Guide d'aide à la décision pour la gestion du milieu agricole ... - IRSN

Guide d'aide à la décision pour la gestion du milieu agricole ... - IRSN

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

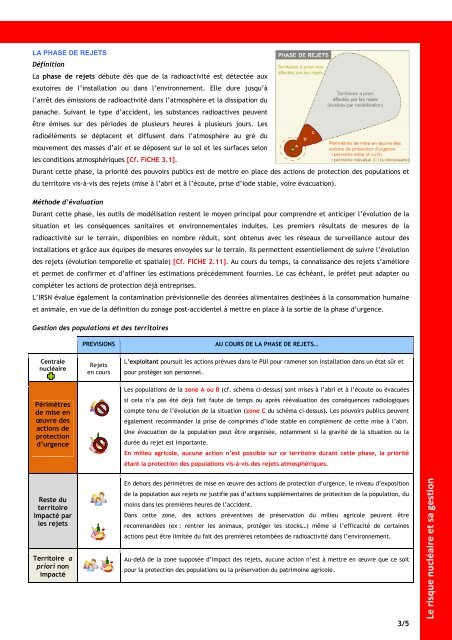

LA PHASE DE REJETSDéfinitionLa phase de rejets débute dès que de <strong>la</strong> radioactivité est détectée auxexutoires de l’instal<strong>la</strong>tion ou dans l’environnement. Elle <strong>du</strong>re jusqu’<strong>à</strong>l’arrêt des émissions de radioactivité dans l’atmosphère et <strong>la</strong> dissipation <strong>du</strong>panache. Suivant le type d’accident, les substances radioactives peuventêtre émises sur des périodes de plusieurs heures <strong>à</strong> plusieurs jours. Lesradioéléments se dép<strong>la</strong>cent et diffusent dans l’atmosphère au gré <strong>du</strong>mouvement des masses d’air et se déposent sur le sol et les surfaces selonles conditions atmosphériques [Cf. FICHE 3.1].Durant cette phase, <strong>la</strong> priorité des pouvoirs publics est de mettre en p<strong>la</strong>ce des actions de protection des popu<strong>la</strong>tions et<strong>du</strong> territoire vis-<strong>à</strong>-vis des rejets (mise <strong>à</strong> l’abri et <strong>à</strong> l’écoute, prise d’iode stable, voire évacuation).Méthode d’évaluationDurant cette phase, les outils de modélisation restent le moyen principal <strong>pour</strong> comprendre et anticiper l’évolution de <strong>la</strong>situation et les conséquences sanitaires et environnementales in<strong>du</strong>ites. Les premiers résultats de mesures de <strong>la</strong>radioactivité sur le terrain, disponibles en nombre ré<strong>du</strong>it, sont obtenus avec les réseaux de surveil<strong>la</strong>nce autour desinstal<strong>la</strong>tions et grâce aux équipes de mesures envoyées sur le terrain. Ils permettent essentiellement de suivre l’évolutiondes rejets (évolution temporelle et spatiale) [Cf. FICHE 2.11]. Au cours <strong>du</strong> temps, <strong>la</strong> connaissance des rejets s’amélioreet permet de confirmer et d’affiner les estimations précédemment fournies. Le cas échéant, le préfet peut adapter oucompléter les actions de protection déj<strong>à</strong> entreprises.L’<strong>IRSN</strong> évalue également <strong>la</strong> contamination prévisionnelle des denrées alimentaires destinées <strong>à</strong> <strong>la</strong> consommation humaineet animale, en vue de <strong>la</strong> définition <strong>du</strong> zonage post-accidentel <strong>à</strong> mettre en p<strong>la</strong>ce <strong>à</strong> <strong>la</strong> sortie de <strong>la</strong> phase d’urgence.Gestion des popu<strong>la</strong>tions et des territoiresPREVISIONSAU COURS DE LA PHASE DE REJETS…CentralenucléaireRejetsen coursL’exploitant <strong>pour</strong>suit les actions prévues dans le PUI <strong>pour</strong> ramener son instal<strong>la</strong>tion dans un état sûr et<strong>pour</strong> protéger son personnel.Périmètresde mise enœuvre desactions deprotectiond’urgenceLes popu<strong>la</strong>tions de <strong>la</strong> zone A ou B (cf. schéma ci-dessus) sont mises <strong>à</strong> l’abri et <strong>à</strong> l’écoute ou évacuéessi ce<strong>la</strong> n’a pas été déj<strong>à</strong> fait faute de temps ou après réévaluation des conséquences radiologiquescompte tenu de l’évolution de <strong>la</strong> situation (zone C <strong>du</strong> schéma ci-dessus). Les pouvoirs publics peuventégalement recommander <strong>la</strong> prise de comprimés d’iode stable en complément de cette mise <strong>à</strong> l’abri.Une évacuation de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion peut être organisée, notamment si <strong>la</strong> gravité de <strong>la</strong> situation ou <strong>la</strong><strong>du</strong>rée <strong>du</strong> rejet est importante.En <strong>milieu</strong> <strong>agricole</strong>, aucune action n’est possible sur ce territoire <strong>du</strong>rant cette phase, <strong>la</strong> prioritéétant <strong>la</strong> protection des popu<strong>la</strong>tions vis-<strong>à</strong>-vis des rejets atmosphériques.Reste <strong>du</strong>territoireimpacté parles rejetsTerritoire apriori nonimpactéEn dehors des périmètres de mise en œuvre des actions de protection d’urgence, le niveau d’expositionde <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion aux rejets ne justifie pas d’actions supplémentaires de protection de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, <strong>du</strong>moins dans les premières heures de l’accident.Dans cette zone, des actions préventives de préservation <strong>du</strong> <strong>milieu</strong> <strong>agricole</strong> peuvent êtrerecommandées (ex : rentrer les animaux, protéger les stocks…) même si l’efficacité de certainesactions peut être limitée <strong>du</strong> fait des premières retombées de radioactivité dans l’environnement.Au-del<strong>à</strong> de <strong>la</strong> zone supposée d’impact des rejets, aucune action n’est <strong>à</strong> mettre en œuvre que ce soit<strong>pour</strong> <strong>la</strong> protection des popu<strong>la</strong>tions ou <strong>la</strong> préservation <strong>du</strong> patrimoine <strong>agricole</strong>.3/5Le risque nucléaire et sa <strong>gestion</strong>