Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte

Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte

Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Né più fermo né più<br />

fedele<br />

Il mito di Venezia, di<br />

Firenze, di Genova<br />

San Francesco e<br />

il Cantico delle<br />

creature<br />

La Fama<br />

sansoviniana<br />

progetto 7 Il Maestro del fuoco<br />

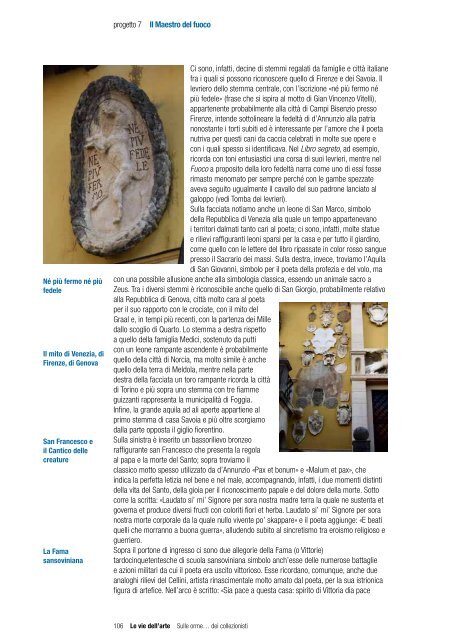

Ci sono, infatti, decine di stemmi regalati da famiglie e città italiane<br />

fra i quali si possono riconoscere quello di Firenze e <strong>dei</strong> Savoia. Il<br />

levriero dello stemma centrale, con l’iscrizione «né più fermo né<br />

più fedele» (frase che si ispira al motto di Gian Vincenzo Vitelli),<br />

appartenente probabilmente alla città di Campi Bisenzio presso<br />

Firenze, intende sottolineare la fedeltà di d’Annunzio alla patria<br />

nonostante i torti subiti ed è interessante per l’amore che il poeta<br />

nutriva per questi cani da caccia celebrati in molte sue opere e<br />

con i quali spesso si identificava. Nel Libro segreto, ad esempio,<br />

ricorda con toni entusiastici una corsa di suoi levrieri, mentre nel<br />

Fuoco a proposito della loro fedeltà narra come uno di essi fosse<br />

rimasto menomato per sempre perché con le gambe spezzate<br />

aveva seguito ugualmente il cavallo del suo padrone lanciato al<br />

galoppo (vedi Tomba <strong>dei</strong> levrieri).<br />

Sulla facciata notiamo anche un leone di San Marco, simbolo<br />

della Repubblica di Venezia alla quale un tempo appartenevano<br />

i territori dalmati tanto cari al poeta; ci sono, infatti, molte statue<br />

e rilievi raffiguranti leoni sparsi per la casa e per tutto il giardino,<br />

come quello con le lettere del libro ripassate in color rosso sangue<br />

presso il Sacrario <strong>dei</strong> massi. Sulla destra, invece, troviamo l’Aquila<br />

di San Giovanni, simbolo per il poeta della profezia e del volo, ma<br />

con una possibile allusione anche alla simbologia classica, essendo un animale sacro a<br />

Zeus. Tra i diversi stemmi è riconoscibile anche quello di San Giorgio, probabilmente relativo<br />

alla Repubblica di Genova, città molto cara al poeta<br />

per il suo rapporto con le crociate, con il mito del<br />

Graal e, in tempi più recenti, con la partenza <strong>dei</strong> Mille<br />

dallo scoglio di Quarto. Lo stemma a destra rispetto<br />

a quello della famiglia Medici, sostenuto da putti<br />

con un leone rampante ascendente è probabilmente<br />

quello della città di Norcia, ma molto simile è anche<br />

quello della terra di Meldola, mentre nella parte<br />

destra della facciata un toro rampante ricorda la città<br />

di Torino e più sopra uno stemma con tre fiamme<br />

guizzanti rappresenta la municipalità di Foggia.<br />

Infine, la grande aquila ad ali aperte appartiene al<br />

primo stemma di casa Savoia e più oltre scorgiamo<br />

dalla parte opposta il giglio fiorentino.<br />

Sulla sinistra è inserito un bassorilievo bronzeo<br />

raffigurante san Francesco che presenta la regola<br />

al papa e la morte del Santo; sopra troviamo il<br />

classico motto spesso utilizzato da d’Annunzio «Pax et bonum» e «Malum et pax», che<br />

indica la perfetta letizia nel bene e nel male, accompagnando, infatti, i due momenti distinti<br />

della vita del Santo, della gioia per il riconoscimento papale e del dolore della morte. Sotto<br />

corre la scritta: «Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra madre terra la quale ne sustenta et<br />

governa et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba. Laudato si’ mi’ Signore per sora<br />

nostra morte corporale da la quale nullo vivente po’ skappare» e il poeta aggiunge: «E beati<br />

quelli che morranno a buona guerra», alludendo subito al sincretismo tra eroismo religioso e<br />

guerriero.<br />

Sopra il portone di ingresso ci sono due allegorie della Fama (o Vittorie)<br />

tardocinquetentesche di scuola sansoviniana simbolo anch’esse delle numerose battaglie<br />

e azioni militari da cui il poeta era uscito vittorioso. Esse ricordano, comunque, anche due<br />

analoghi rilievi del Cellini, artista rinascimentale molto amato dal poeta, per la sua istrionica<br />

figura di artefice. Nell’arco è scritto: «Sia pace a questa casa: spirito di Vittoria dia pace<br />

progetto 7 Il Maestro del fuoco<br />

106 Le vie dell’arte <strong>Sulle</strong> <strong>orme…</strong> <strong>dei</strong> <strong>collezionisti</strong> 107 Le vie dell’arte <strong>Sulle</strong> <strong>orme…</strong> <strong>dei</strong> <strong>collezionisti</strong><br />

a questa casa d’uomo prode». Anche qui la citazione biblica ed evangelica si unisce al<br />

concetto profano di Vittoria ed eroismo. Nell’intradosso dell’arco: «Clausura finché s’apra.<br />

Silentium finché parli». Iscrizione che ci suggerisce un’altra caratteristica dello stile <strong>dei</strong> motti<br />

dannunziani ovvero la tendenza ad esprimersi per ossimori paradossali, costruiti con la<br />

parola associata alle arti visive. Sul battente è affissa una vittoria alata mutila delle braccia,<br />

opera di Guido Marussig, a ricordo della «vittoria mutilata» della prima Guerra mondiale,<br />

perché priva delle terre dalmate ancora irredente.<br />

L’ingresso della Prioria<br />

L’ingresso è molto scuro e stretto con sette gradini preceduti da un cancello dorato a doppia anta.<br />

Ci può ricordare la frase evangelica «sforzatevi di passare per la porta stretta», considerando che<br />

il poeta usava spesso espressioni di carattere biblico e religioso a proposito della sua personalità e<br />

della sua opera, in un tentativo di «divinizzare» se stesso e la propria arte.<br />

Accanto al cancello sulla sinistra è posto un pastorale, mentre al sommo dell’anta è inserita una<br />

foglia di lauro, sottolineando così l’aspetto religioso e sacrale tanto dell’arte quanto dell’eroismo.<br />

Fra il cancello e gli scalini per terra ci sono due piccole statue di leoni, sempre a<br />

rappresentare la Serenissima, ma probabilmente anche a guardia di un ambiente religioso,<br />

come se si intendesse suggerire in miniatura il portale di una chiesa medievale.<br />

I dossali delle pareti sono parte di un coro seicentesco ornato in alto da molte statue lignee<br />

di angeli addossati al muro e adibiti a portalampada<br />

e da brocche e vasi in maiolica di ispirazione<br />

rinascimentale che indicano la presenza di acqua<br />

lustrale, simbolo della necessaria purificazione prima<br />

di entrare nella casa. Anche il soffitto sottolinea<br />

la sacralità del luogo essendo in legno scuro, a<br />

cassettoni con rosette dorate, ispirato alle basiliche<br />

paleocristiane, ma in versione déco.<br />

Alle pareti troviamo anche dipinti con rappresentazioni<br />

religiose, come, per esempio, una piccola Madonna<br />

con Bambino e un trittico in smalto su rame di Giuseppe Guidi raffigurante la Madonna con<br />

Bambino e i santi Francesco e Antonio da Padova, e l’icona con l’Annunciazione.<br />

Oltre gli scalini c’è una «colonna francescana» in pietra d’Assisi regalata, dal Comune umbro, dove<br />

sul plinto di base sono scolpiti tre chiodi dorati inseriti in una corona la quale, oltre che l’alloro,<br />

potrebbe richiamare idealmente il serpente che si morde la<br />

coda o la corda simboli fiumani, mentre in cima al capitello<br />

è posto un cesto di melograni. Sulla base del fusto è scritto<br />

“Victoriae est”. Lungo la colonna sale un tralcio di edera<br />

parzialmente dorata, ad indicare la vitalità di essa che,<br />

come anche per i piedritti dell’arengo, tende a confondere il<br />

proprio fusto con quello di un albero.<br />

Del resto l’edera è un simbolo di protezione<br />

perché nata per riparare Dioniso dalle fiamme che<br />

incenerirono la madre Semele; inoltre rappresenta<br />

la forza magica del dio, poiché, secondo il mito,<br />

essa neutralizzò e imprigionò le navi <strong>dei</strong> pirati che lo<br />

avevano rapito. Infine, essendo considerata un antidoto<br />

all’ebbrezza, simboleggia la palingenesi in quanto<br />

ricresce se drasticamente recisa È quindi il simbolo<br />

delle stagioni che si perpetuano e della primavera<br />

che torna, mentre nella religione cristiana l’edera<br />

rappresenta l’immortalità dell’anima dopo la morte<br />

Clausura finché<br />

s’apra<br />

L’eremo vegliato<br />

dagli angeli<br />

La colonna<br />

francescana