Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte

Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte

Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

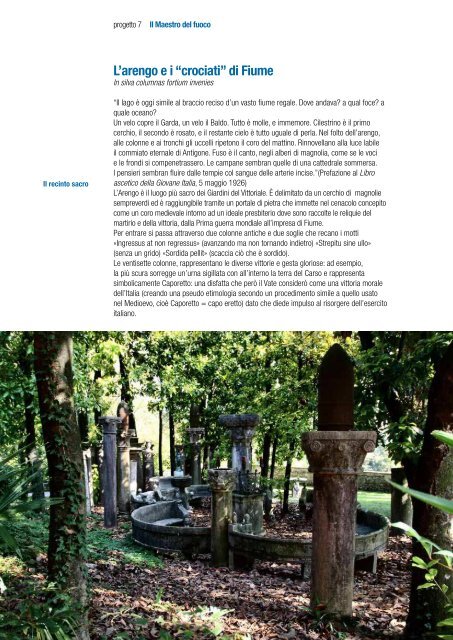

Il recinto sacro<br />

progetto 7 Il Maestro del fuoco<br />

L’arengo e i “crociati” di Fiume<br />

In silva columnas fortium invenies<br />

“Il lago è oggi simile al braccio reciso d’un vasto fiume regale. Dove andava? a qual foce? a<br />

quale oceano?<br />

Un velo copre il Garda, un velo il Baldo. Tutto è molle, e immemore. Cilestrino è il primo<br />

cerchio, il secondo è rosato, e il restante cielo è tutto uguale di perla. Nel folto dell’arengo,<br />

alle colonne e ai tronchi gli uccelli ripetono il coro del mattino. Rinnovellano alla luce labile<br />

il commiato eternale di Antigone. Fuso è il canto, negli alberi di magnolia, come se le voci<br />

e le frondi si compenetrassero. Le campane sembran quelle di una cattedrale sommersa.<br />

I pensieri sembran fluire dalle tempie col sangue delle arterie incise.”(Prefazione al Libro<br />

ascetico della Giovane Italia, 5 maggio 1926)<br />

L’Arengo è il luogo più sacro <strong>dei</strong> Giardini del Vittoriale. È delimitato da un cerchio di magnolie<br />

sempreverdi ed è raggiungibile tramite un portale di pietra che immette nel cenacolo concepito<br />

come un coro medievale intorno ad un ideale presbiterio dove sono raccolte le reliquie del<br />

martirio e della vittoria, dalla Prima guerra mondiale all’impresa di Fiume.<br />

Per entrare si passa attraverso due colonne antiche e due soglie che recano i motti<br />

«Ingressus at non regressus» (avanzando ma non tornando indietro) «Strepitu sine ullo»<br />

(senza un grido) «Sordida pellit» (scaccia ciò che è sordido).<br />

Le ventisette colonne, rappresentano le diverse vittorie e gesta gloriose: ad esempio,<br />

la più scura sorregge un’urna sigillata con all’interno la terra del Carso e rappresenta<br />

simbolicamente Caporetto: una disfatta che però il Vate considerò come una vittoria morale<br />

dell’Italia (creando una pseudo etimologia secondo un procedimento simile a quello usato<br />

nel Medioevo, cioè Caporetto = capo eretto) dato che diede impulso al risorgere dell’esercito<br />

italiano.<br />

progetto 7 Il Maestro del fuoco<br />

112 Le vie dell’arte <strong>Sulle</strong> <strong>orme…</strong> <strong>dei</strong> <strong>collezionisti</strong> 113 Le vie dell’arte <strong>Sulle</strong> <strong>orme…</strong> <strong>dei</strong> <strong>collezionisti</strong><br />

Dall’Arengo si scorge, inoltre, la rocca di Manerba nel cui profilo d’Annunzio riconosceva<br />

«l’effigie petrosa di quel Dante che disdegna i languori della vita crepuscolare» rivolta verso<br />

Oriente. Allora anche la colonna orizzontale di fuoco roseo del sole che sorge all’orizzonte<br />

può ricordare la vittoria abbattuta, ma può anche indicare una nuova impresa: «Abbattuta è<br />

quivi dunque la colonna di fuoco indicatrice? non segna più, non indica più?<br />

Ma forse interpreta, o compagni fedeli, il mio gesto: quel d’allora e quel di ora. Forse è<br />

orientata verso quell’oriente a cui son fiso dalla prua d’una esule nave che serba il rombo<br />

del suo mare, del mio mare»<br />

«In questo Vittoriale dove, tra tante colonne scolpite e incise, i miei morti sono le mie colonne<br />

invisibili» (Commiato al patto marinaro, La fiamma intelligente) d’Annunzio riuniva i fedeli<br />

fiumani per celebrare con essi i riti della Patria, vale a dire quelli iniziatici dell’esperienza di<br />

guerra e quelli commemorativi, gli anniversari gloriosi o tragici delle loro imprese militari. Tra<br />

i diversi seggi si distingue un trono sui gradini del quale è scritto: «Non nisi grandia canto -<br />

Regimen hinc animi» («Non celebro se non le grandi gesta – Da qui è il regno del coraggio») .<br />

Anche qui, come in altri ambienti del Vittoriale, la collezione di colonne, di diverse epoche dal<br />

XIV al XVII secolo, rappresenta il rapporto con il passato italico, ma soprattutto con il concetto<br />

che esprime, cioè la rinascita dell’eroismo del popolo latino, come simulacro delle gesta<br />

degli audaci. Ad essa poi si aggiungono, elementi patriottici che si presentano sotto forma<br />

di interventi artistici, come i proiettili posti sui capitelli o l’inserimento di rilievi nel fusto delle<br />

colonne stesse, iscrizioni e leggii o altri oggetti in bronzo. In esso si realizza l’idea dannunziana<br />

di fusione tra architettura e natura, convivenza dell’inventiva umana e naturale, dove anche i<br />

suoni agresti uniti alla voce si caricano di vicendevoli energie, in una sorta di superiore armonia,<br />

riprendendo, probabilmente, anche le immagini carducciane del Comune rustico.<br />

Del resto d’Annunzio non ha mai fatto mistero di sentirsi un «uomo di fazione» sempre<br />

animato dall’ambizione dell’azione guerresca e della violenta contrapposizione. Nell’Arengo<br />

si forgia la mente degli ascoltatori, come spesso constatiamo nei suoi romanzi a proposito<br />

<strong>dei</strong> discorsi in pubblico:<br />

«Come il fonditore che getta il bronzo infiammato nell’impronta cava donde uscirà la statua<br />

perfetta, così m’appare ansioso il capitano consapevole d’esser per compiere un’opera<br />

bella come la fiamma di quelle anime ebre» (Libro ascetico della Giovane Italia - Laude<br />

dell’illaudato).<br />

<strong>Vie</strong>ne suggerita l’idea del cesellatore e del forno fusorio, come per la creazione del Perseo<br />

del Cellini. Egli evoca spesso l’immagine del famoso scultore fiorentino intento, come<br />

racconta nelle sue Memorie, nello spasmodico tentativo di mantenere sempre alto il fuoco,<br />

cercando, nello stesso tempo, nuovo bronzo per portare a termine l’opera. «“Patria mia<br />

dolce!” parlava in me quel maestro di stile inimitabile com’è il mio stile. [...]” È bisogna fare<br />

molto maggiore la fornace...”[...] La mia furia lirica s’attendeva, con Benvenuto, che”una<br />

saetta si fussi creata quivi alla presenza nostra”.» (Libro ascetico della Giovane Italia - Il<br />

sasso contro l’eroe)<br />

L’immagine del rapporto con il pubblico come un lavoro di fusione e di incudine temprando<br />

e forgiando è reso evidente nel romanzo Il Fuoco a proposito della dissertazione tenuta<br />

da Stelio Effrena in Palazzo Ducale a Venezia (inserito nell’Allegoria dell’Autunno ed<br />

effettivamente pronunciata da D’Annunzio) e, ancora, riguardo al discorso interventista<br />

pronunciato in Campidoglio a Roma e ricordato nel Notturno. La folla trasmette attraverso i<br />

suoi mille occhi di mostro, simile all’immagine della Fama virgiliana, una fortissima energia<br />

che passa dall’oratore agli ascoltatori e viene restituita in una sorta di accrescimento<br />

esponenziale, fino all’esplosione e alla «palingenesi» delle menti italiche in vista della<br />

creazione del nuovo popolo latino. Come spiegano, ad esempio, sia Claudio Cantelmo sia<br />

Stelio Effrena, tra un cenacolo di artisti e un cenacolo di patrioti non ci deve essere quasi<br />

differenza perché entrambi sono complementari: l’artista non può essere solo un’asceta, ma<br />

deve battersi per la cultura italica e la patria.<br />

A fianco, delle ventisette colonne vi è, infine, un minuscolo rivo d’acqua il quale evoca il<br />

Rubicone, confermando perciò l’idea già espressa dall’iscrizione citata, dell’ingresso dal<br />

Il profilo di Dante e<br />

la colonna abbattuta<br />

La foresta<br />

pietrificata<br />

Forgiature di anime<br />

Le colonne parlanti