Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte

Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte

Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

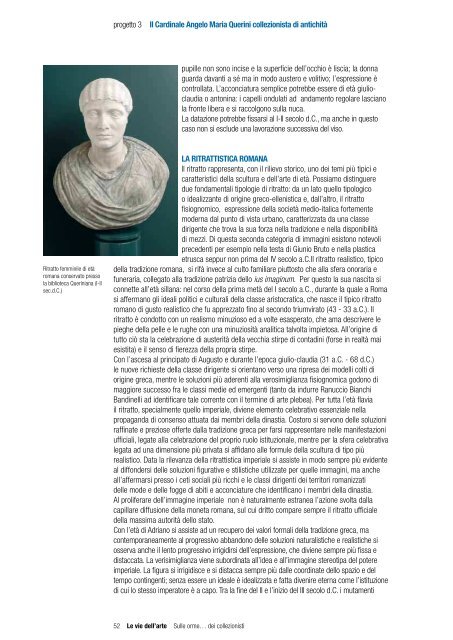

Ritratto femminile di età<br />

romana conservato presso<br />

la biblioteca Queriniana (I-II<br />

sec.d.C.)<br />

progetto 3 Il Cardinale Angelo Maria Querini collezionista di antichità<br />

pupille non sono incise e la superficie dell’occhio è liscia; la donna<br />

guarda davanti a sé ma in modo austero e volitivo; l’espressione è<br />

controllata. L’acconciatura semplice potrebbe essere di età giulioclaudia<br />

o antonina: i capelli ondulati ad andamento regolare lasciano<br />

la fronte libera e si raccolgono sulla nuca.<br />

La datazione potrebbe fissarsi al I-II secolo d.C., ma anche in questo<br />

caso non si esclude una lavorazione successiva del viso.<br />

LA RITRATTISTICA ROMANA<br />

Il ritratto rappresenta, con il rilievo storico, uno <strong>dei</strong> temi più tipici e<br />

caratteristici della scultura e dell’arte di età. Possiamo distinguere<br />

due fondamentali tipologie di ritratto: da un lato quello tipologico<br />

o idealizzante di origine greco-ellenistica e, dall’altro, il ritratto<br />

fisiognomico, espressione della società medio-italica fortemente<br />

moderna dal punto di vista urbano, caratterizzata da una classe<br />

dirigente che trova la sua forza nella tradizione e nella disponibilità<br />

di mezzi. Di questa seconda categoria di immagini esistono notevoli<br />

precedenti per esempio nella testa di Giunio Bruto e nella plastica<br />

etrusca seppur non prima del IV secolo a.C.Il ritratto realistico, tipico<br />

della tradizione romana, si rifà invece al culto familiare piuttosto che alla sfera onoraria e<br />

funeraria, collegato alla tradizione patrizia dello ius imaginum. Per questo la sua nascita si<br />

connette all’età sillana: nel corso della prima metà del I secolo a.C., durante la quale a Roma<br />

si affermano gli ideali politici e culturali della classe aristocratica, che nasce il tipico ritratto<br />

romano di gusto realistico che fu apprezzato fino al secondo triumvirato (43 - 33 a.C.). Il<br />

ritratto è condotto con un realismo minuzioso ed a volte esasperato, che ama descrivere le<br />

pieghe della pelle e le rughe con una minuziosità analitica talvolta impietosa. All’origine di<br />

tutto ciò sta la celebrazione di austerità della vecchia stirpe di contadini (forse in realtà mai<br />

esistita) e il senso di fierezza della propria stirpe.<br />

Con l’ascesa al principato di Augusto e durante l’epoca giulio-claudia (31 a.C. - 68 d.C.)<br />

le nuove richieste della classe dirigente si orientano verso una ripresa <strong>dei</strong> modelli colti di<br />

origine greca, mentre le soluzioni più aderenti alla verosimiglianza fisiognomica godono di<br />

maggiore successo fra le classi medie ed emergenti (tanto da indurre Ranuccio Bianchi<br />

Bandinelli ad identificare tale corrente con il termine di arte plebea). Per tutta l’età flavia<br />

il ritratto, specialmente quello imperiale, diviene elemento celebrativo essenziale nella<br />

propaganda di consenso attuata dai membri della dinastia. Costoro si servono delle soluzioni<br />

raffinate e preziose offerte dalla tradizione greca per farsi rappresentare nelle manifestazioni<br />

ufficiali, legate alla celebrazione del proprio ruolo istituzionale, mentre per la sfera celebrativa<br />

legata ad una dimensione più privata si affidano alle formule della scultura di tipo più<br />

realistico. Data la rilevanza della ritrattistica imperiale si assiste in modo sempre più evidente<br />

al diffondersi delle soluzioni figurative e stilistiche utilizzate per quelle immagini, ma anche<br />

all’affermarsi presso i ceti sociali più ricchi e le classi dirigenti <strong>dei</strong> territori romanizzati<br />

delle mode e delle fogge di abiti e acconciature che identificano i membri della dinastia.<br />

Al proliferare dell’immagine imperiale non è naturalmente estranea l’azione svolta dalla<br />

capillare diffusione della moneta romana, sul cui dritto compare sempre il ritratto ufficiale<br />

della massima autorità dello stato.<br />

Con l’età di Adriano si assiste ad un recupero <strong>dei</strong> valori formali della tradizione greca, ma<br />

contemporaneamente al progressivo abbandono delle soluzioni naturalistiche e realistiche si<br />

osserva anche il lento progressivo irrigidirsi dell’espressione, che diviene sempre più fissa e<br />

distaccata. La verisimiglianza viene subordinata all’idea e all’immagine stereotipa del potere<br />

imperiale. La figura si irrigidisce e si distacca sempre più dalle coordinate dello spazio e del<br />

tempo contingenti; senza essere un ideale è idealizzata e fatta divenire eterna come l’istituzione<br />

di cui lo stesso imperatore è a capo. Tra la fine del II e l’inizio del III secolo d.C. i mutamenti<br />

progetto 3 Il Cardinale Angelo Maria Querini collezionista di antichità<br />

52 Le vie dell’arte <strong>Sulle</strong> <strong>orme…</strong> <strong>dei</strong> <strong>collezionisti</strong> 53 Le vie dell’arte <strong>Sulle</strong> <strong>orme…</strong> <strong>dei</strong> <strong>collezionisti</strong><br />

politici ed economico-sociali che avviano la crisi dell’impero romano, in concomitanza con<br />

profonde novità legate soprattutto all’ambiente spirituale, hanno determinato anche il<br />

sorgere le nuove forme artistiche. Nella ritrattistica in particolare si registra l’affermazione<br />

di alcuni caratteri di origine orientale, come ad esempio l’accentuato irrigidimento frontale<br />

accompagnato da una sempre più vistosa trascuratezza della struttura organica delle figure<br />

umane. Se durante la Tetrarchia la tendenza plebea dell’arte romana si afferma anche grazie<br />

all’introduzione di tecniche innovative nella lavorazione <strong>dei</strong> materiali (per esempio l’uso del<br />

trapano, grazie al quale si ottenevano lunghi e profondi solchi così da accentuare il chiaroscuro<br />

delle superfici), con l’età di Costantino e dopo la consacrazione di Costantinopoli a nuova<br />

capitale dell’impero nei ritratti si riconoscono i riflessi di un classicismo sempre più aulico,<br />

solenne e ieratico.<br />

I DITTICI<br />

Il dittico (dal greco dìptychos , “piegato in due, a doppia valva”) è fra gli oggetti più tipici della<br />

tarda antichità.<br />

Si tratta di un elemento d’uso comune da secoli: una coppia di tavolette incardinate fra loro<br />

e in origine spalmate di cera, usate come supporto per la scrittura.<br />

Nella seconda metà del IV secolo d.C. il dittico assume particolare importanza politica e<br />

sociale.<br />

Nel corso dell’età imperiale diviene consuetudine che i consoli, supremi magistrati di Roma,<br />

al momento dell’entrata in carica offrano ai personaggi di maggior riguardo finissimi dittici in<br />

avorio intagliato.<br />

I dittici erano molto costosi, poiché l’avorio era estremamente raro e difficile da lavorare.<br />

La funzione <strong>dei</strong> dittici è essenzialmente ideologica e propagandistica: essi sono lo status<br />

symbol di una ristrettissima èlite aristocratica, formidabili strumenti di autorappresentazione<br />

<strong>dei</strong> personaggi più ricchi e potenti, che se ne servono per diffondere immagini legate alle<br />

proprie tradizioni familiari o, in qualche caso, per difendere i rituali e i simboli <strong>dei</strong> culti pagani<br />

minacciati dai provvedimenti restrittivi di Teodosio.<br />

I dittici in uso nel mondo romano erano due tavolette d’osso o di legno, che mediante una<br />

cerniera si piegavano l’una sull’altra.<br />

La faccia interna leggermente scavata era coperta di cera sulla quale si scrivevano note<br />

o lettere. Ornati esternamente con rifiniture preziosissime in oro e argento, presentavano<br />

scene figurate con soggetti di varia interpretazione, ma che si presuppone si possano<br />

mettere in relazione con la funzione principale <strong>dei</strong> dittici, che dovevano essere soprattutto<br />

oggetti da regalo.<br />

Se ne conoscono di vari tipi:<br />

-consolari, donati dai consoli ai personaggi illustri come propaganda politica;<br />

-ecclesiastici<br />

-privati, dovuti alle famiglie senatorie romane interessate alla diffusione <strong>dei</strong> culti pagani;<br />

-nunziali<br />

-amatorii.<br />

Nel IV secolo d.C. i più lussuosi erano policromi e dorati.<br />

Principali centri di produzione: Roma, Milano, Ravenna, Costantinopoli.<br />

Questa classe di raffinatissimi oggetti, preziosi per il tipo di materiale utilizzato e per<br />

l’eleganza delle decorazioni scolpite, continua ad avere fortuna ben oltre al limite cronologico<br />

rappresentato dalla Tarda Antichità, come confermano i dittici prodotti in piena età<br />

medioevale (XII-XIII secolo).<br />

IL DITTICO QUERINIANO<br />

Il dittico più importante fra quelli collezionati dal Cardinale è il “dittico Queriniano”; questo<br />

era stato di proprietà di papa Paolo II 30 , grande collezionista del Quattrocento, e il Querini lo<br />

acquistò dopo il 1730.<br />

L’acquisto di un pezzo così raro diede il via a numerosi studi e a scambi epistolari tra studiosi