Zusammenfassung – Schweizerisches Bundesstaatsrecht –

Zusammenfassung – Schweizerisches Bundesstaatsrecht –

Zusammenfassung – Schweizerisches Bundesstaatsrecht –

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

N. 1078-1082<br />

N. 1083-1090<br />

N. 1091-1101<br />

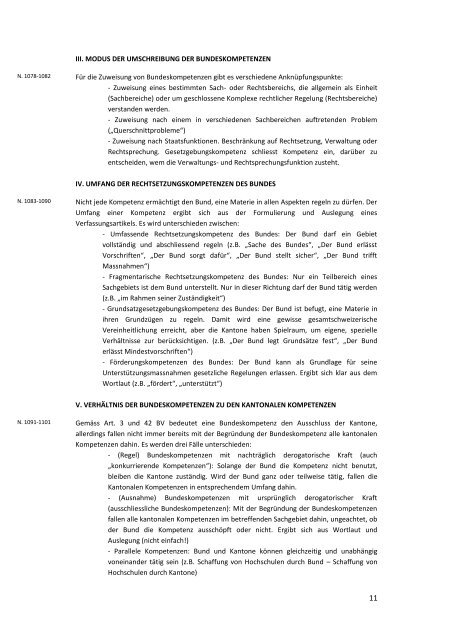

III. MODUS DER UMSCHREIBUNG DER BUNDESKOMPETENZEN<br />

Für die Zuweisung von Bundeskompetenzen gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte:<br />

- Zuweisung eines bestimmten Sach- oder Rechtsbereichs, die allgemein als Einheit<br />

(Sachbereiche) oder um geschlossene Komplexe rechtlicher Regelung (Rechtsbereiche)<br />

verstanden werden.<br />

- Zuweisung nach einem in verschiedenen Sachbereichen auftretenden Problem<br />

(„Querschnittprobleme“)<br />

- Zuweisung nach Staatsfunktionen. Beschränkung auf Rechtsetzung, Verwaltung oder<br />

Rechtsprechung. Gesetzgebungskompetenz schliesst Kompetenz ein, darüber zu<br />

entscheiden, wem die Verwaltungs- und Rechtsprechungsfunktion zusteht.<br />

IV. UMFANG DER RECHTSETZUNGSKOMPETENZEN DES BUNDES<br />

Nicht jede Kompetenz ermächtigt den Bund, eine Materie in allen Aspekten regeln zu dürfen. Der<br />

Umfang einer Kompetenz ergibt sich aus der Formulierung und Auslegung eines<br />

Verfassungsartikels. Es wird unterschieden zwischen:<br />

- Umfassende Rechtsetzungskompetenz des Bundes: Der Bund darf ein Gebiet<br />

vollständig und abschliessend regeln (z.B. „Sache des Bundes“, „Der Bund erlässt<br />

Vorschriften“, „Der Bund sorgt dafür“, „Der Bund stellt sicher“, „Der Bund trifft<br />

Massnahmen“)<br />

- Fragmentarische Rechtsetzungskompetenz des Bundes: Nur ein Teilbereich eines<br />

Sachgebiets ist dem Bund unterstellt. Nur in dieser Richtung darf der Bund tätig werden<br />

(z.B. „im Rahmen seiner Zuständigkeit“)<br />

- Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes: Der Bund ist befugt, eine Materie in<br />

ihren Grundzügen zu regeln. Damit wird eine gewisse gesamtschweizerische<br />

Vereinheitlichung erreicht, aber die Kantone haben Spielraum, um eigene, spezielle<br />

Verhältnisse zur berücksichtigen. (z.B. „Der Bund legt Grundsätze fest“, „Der Bund<br />

erlässt Mindestvorschriften“)<br />

- Förderungskompetenzen des Bundes: Der Bund kann als Grundlage für seine<br />

Unterstützungsmassnahmen gesetzliche Regelungen erlassen. Ergibt sich klar aus dem<br />

Wortlaut (z.B. „fördert“, „unterstützt“)<br />

V. VERHÄLTNIS DER BUNDESKOMPETENZEN ZU DEN KANTONALEN KOMPETENZEN<br />

Gemäss Art. 3 und 42 BV bedeutet eine Bundeskompetenz den Ausschluss der Kantone,<br />

allerdings fallen nicht immer bereits mit der Begründung der Bundeskompetenz alle kantonalen<br />

Kompetenzen dahin. Es werden drei Fälle unterschieden:<br />

- (Regel) Bundeskompetenzen mit nachträglich derogatorische Kraft (auch<br />

„konkurrierende Kompetenzen“): Solange der Bund die Kompetenz nicht benutzt,<br />

bleiben die Kantone zuständig. Wird der Bund ganz oder teilweise tätig, fallen die<br />

Kantonalen Kompetenzen in entsprechendem Umfang dahin.<br />

- (Ausnahme) Bundeskompetenzen mit ursprünglich derogatorischer Kraft<br />

(ausschliessliche Bundeskompetenzen): Mit der Begründung der Bundeskompetenzen<br />

fallen alle kantonalen Kompetenzen im betreffenden Sachgebiet dahin, ungeachtet, ob<br />

der Bund die Kompetenz ausschöpft oder nicht. Ergibt sich aus Wortlaut und<br />

Auslegung (nicht einfach!)<br />

- Parallele Kompetenzen: Bund und Kantone können gleichzeitig und unabhängig<br />

voneinander tätig sein (z.B. Schaffung von Hochschulen durch Bund <strong>–</strong> Schaffung von<br />

Hochschulen durch Kantone)<br />

11