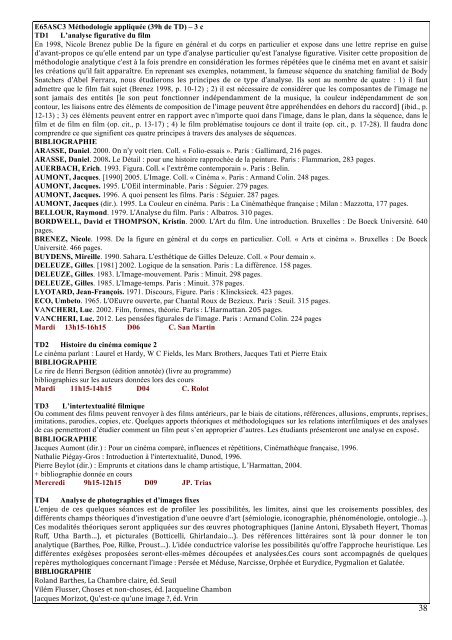

04 67 79 15 42 2012-2013 SEMEST - University of Minnesota

04 67 79 15 42 2012-2013 SEMEST - University of Minnesota

04 67 79 15 42 2012-2013 SEMEST - University of Minnesota

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

E65ASC3 Méthodologie appliquée (39h de TD) – 3 c<br />

TD1 L’analyse figurative du film<br />

En 1998, Nicole Brenez publie De la figure en général et du corps en particulier et expose dans une lettre reprise en guise <br />

d’avant-propos ce qu’elle entend par un type d’analyse particulier qu’est l’analyse figurative. Visiter cette proposition de <br />

méthodologie analytique c’est à la fois prendre en considération les formes répétées que le cinéma met en avant et saisir <br />

les créations qu’il fait apparaître. En reprenant ses exemples, notamment, la fameuse séquence du snatching familial de Body<br />

Snatchers d’Abel Ferrara, nous étudierons les principes de ce type d’analyse. Ils sont au nombre de quatre : 1) il faut<br />

admettre que le film fait sujet (Brenez 1998, p. 10-12) ; 2) il est nécessaire de considérer que les composantes de l’image ne <br />

sont jamais des entités [le son peut fonctionner indépendamment de la musique, la couleur indépendamment de son<br />

contour, les liaisons entre des éléments de composition de l’image peuvent être appréhendées en dehors du raccord] (ibid., p.<br />

12-13) ; 3) ces éléments peuvent entrer en rapport avec n’importe quoi dans l’image, dans le plan, dans la séquence, dans le<br />

film et de film en film (op. cit., p. 13-17) ; 4) le film problématise toujours ce dont il traite (op. cit., p. 17-28). Il faudra donc<br />

comprendre ce que signifient ces quatre principes à travers des analyses de séquences.<br />

BIBLIOGRAPHIE<br />

ARASSE, Daniel. 2000. On n’y voit rien. Coll. « Folio-essais ». Paris : Gallimard, 216 pages.<br />

ARASSE, Daniel. 2008. Le Détail : pour une histoire rapprochée de la peinture. Paris : Flammarion, 283 pages.<br />

AUERBACH, Erich. 1993. Figura. Coll. « l’extrême contemporain ». Paris : Belin.<br />

AUMONT, Jacques. [1990] 2005. L’Image. Coll. « Cinéma ». Paris : Armand Colin. 248 pages.<br />

AUMONT, Jacques. 1995. L’OEil interminable. Paris : Séguier. 2<strong>79</strong> pages.<br />

AUMONT, Jacques. 1996. A quoi pensent les films. Paris : Séguier. 287 pages.<br />

AUMONT, Jacques (dir.). 1995. La Couleur en cinéma. Paris : La Cinémathèque française ; Milan : Mazzotta, 177 pages.<br />

BELLOUR, Raymond. 19<strong>79</strong>. L’Analyse du film. Paris : Albatros. 310 pages.<br />

BORDWELL, David et THOMPSON, Kristin. 2000. L’Art du film. Une introduction. Bruxelles : De Boeck Université. 640<br />

pages.<br />

BRENEZ, Nicole. 1998. De la figure en général et du corps en particulier. Coll. « Arts et cinéma ». Bruxelles : De Boeck<br />

Université. 466 pages.<br />

BUYDENS, Mireille. 1990. Sahara. L’esthétique de Gilles Deleuze. Coll. « Pour demain ».<br />

DELEUZE, Gilles. [1981] 2002. Logique de la sensation. Paris : La différence. <strong>15</strong>8 pages.<br />

DELEUZE, Gilles. 1983. L’Image-mouvement. Paris : Minuit. 298 pages.<br />

DELEUZE, Gilles. 1985. L’Image-temps. Paris : Minuit. 378 pages.<br />

LYOTARD, Jean-François. 1971. Discours, Figure. Paris : Klincksieck. <strong>42</strong>3 pages.<br />

ECO, Umbeto. 1965. L’OEuvre ouverte, par Chantal Roux de Bezieux. Paris : Seuil. 3<strong>15</strong> pages.<br />

VANCHERI, Luc. 2002. Film, formes, théorie. Paris : L’Harmattan. 205 pages.<br />

VANCHERI, Luc. <strong>2012</strong>. Les pensées figurales de l’image. Paris : Armand Colin. 224 pages<br />

Mardi 13h<strong>15</strong>-16h<strong>15</strong> D06 C. San Martin<br />

TD2 Histoire du cinéma comique 2<br />

Le cinéma parlant : Laurel et Hardy, W C Fields, les Marx Brothers, Jacques Tati et Pierre Etaix<br />

BIBLIOGRAPHIE<br />

Le rire de Henri Bergson (édition annotée) (livre au programme)<br />

bibliographies sur les auteurs données lors des cours<br />

Mardi 11h<strong>15</strong>-14h<strong>15</strong> D<strong>04</strong> C. Rolot<br />

TD3 L’intertextualité filmique<br />

Ou comment des films peuvent renvoyer à des films antérieurs, par le biais de citations, références, allusions, emprunts, reprises,<br />

imitations, parodies, copies, etc. Quelques apports théoriques et méthodologiques sur les relations interfilmiques et des analyses<br />

de cas permettront d’étudier comment un film peut s’en approprier d’autres. Les étudiants présenteront une analyse en exposé.<br />

BIBLIOGRAPHIE<br />

Jacques Aumont (dir.) : Pour un cinéma comparé, influences et répétitions, Cinémathèque française, 1996.<br />

Nathalie Piégay-Gros : Introduction à l'intertextualité, Dunod, 1996.<br />

Pierre Beylot (dir.) : Emprunts et citations dans le champ artistique, L’Harmattan, 20<strong>04</strong>.<br />

+ bibliographie donnée en cours<br />

Mercredi 9h<strong>15</strong>-12h<strong>15</strong> D09 JP. Trias<br />

TD4 Analyse de photographies et d’images fixes<br />

L’enjeu de ces quelques séances est de pr<strong>of</strong>iler les possibilités, les limites, ainsi que les croisements possibles, des <br />

différents champs théoriques d’investigation d’une oeuvre d’art (sémiologie, iconographie, phénoménologie, ontologie…). <br />

Ces modalités théoriques seront appliquées sur des œuvres photographiques (Janine Antoni, Elysabeth Heyert, Thomas <br />

Ruff, Utha Barth…), et picturales (Botticelli, Ghirlandaio…). Des références littéraires sont là pour donner le ton <br />

analytique (Barthes, Poe, Rilke, Proust…). L’idée conductrice valorise les possibilités qu’<strong>of</strong>fre l’approche heuristique. Les <br />

différentes exégèses proposées seront-‐elles-‐mêmes découpées et analysées.Ces cours sont accompagnés de quelques <br />

repères mythologiques concernant l’image : Persée et Méduse, Narcisse, Orphée et Eurydice, Pygmalion et Galatée. <br />

BIBLIOGRAPHIE <br />

Roland Barthes, La Chambre claire, éd. Seuil <br />

Vilém Flusser, Choses et non-‐choses, éd. Jacqueline Chambon <br />

Jacques Morizot, Qu’est-‐ce qu’une image ?, éd. Vrin <br />

38