télécharger la revue - CNC

télécharger la revue - CNC

télécharger la revue - CNC

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ruspoli fait le contraire. Il garde toute <strong>la</strong> question<br />

malgré sa longueur et son français assez<br />

fautif (on disait de Tosquelles, républicain<br />

espagnol réfugié en France qu’il par<strong>la</strong>it le tosquel<strong>la</strong>n,<br />

un mé<strong>la</strong>nge de français, de cata<strong>la</strong>n et<br />

de castil<strong>la</strong>n). Et Ruspoli conserve <strong>la</strong> réponse<br />

bien qu’elle tombe à côté ou justement parce<br />

qu’elle tombe à côté. Le malentendu est grand<br />

entre Tosquelles qui imagine en dehors du travail<br />

une quête possible du bonheur et ce jeune<br />

agriculteur pour qui le bonheur, c’est d’abord<br />

d’échapper à <strong>la</strong> misère et au taudis. Sa réponse<br />

renvoie Tosquelles à ce qu’il est, un intellectuel<br />

affranchi depuis sa naissance des contingences<br />

matérielles. Le film a l’honnêteté totale de le dire.<br />

Le cinéma vérité ici, c’est <strong>la</strong> vérité de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion<br />

entre le filmeur et le filmé. A. B.<br />

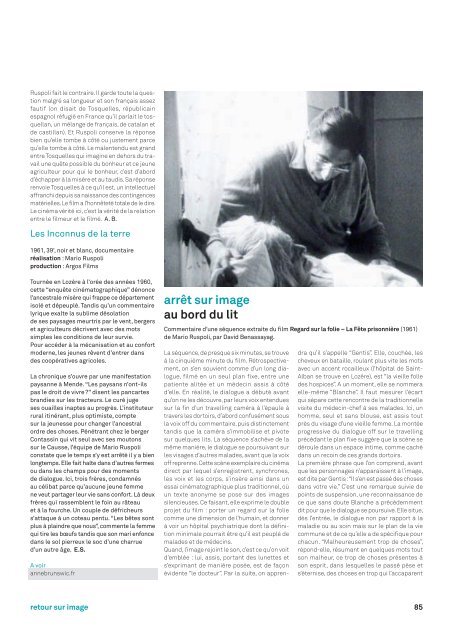

Les Inconnus de <strong>la</strong> terre<br />

1961, 39', noir et b<strong>la</strong>nc, documentaire<br />

réalisation : Mario Ruspoli<br />

production : Argos Films<br />

Tournée en Lozère à l’orée des années 1960,<br />

cette “enquête cinématographique” dénonce<br />

l’ancestrale misère qui frappe ce département<br />

isolé et dépeuplé. Tandis qu’un commentaire<br />

lyrique exalte <strong>la</strong> sublime déso<strong>la</strong>tion<br />

de ses paysages meurtris par le vent, bergers<br />

et agriculteurs décrivent avec des mots<br />

simples les conditions de leur survie.<br />

Pour accéder à <strong>la</strong> mécanisation et au confort<br />

moderne, les jeunes rêvent d’entrer dans<br />

des coopératives agricoles.<br />

La chronique s’ouvre par une manifestation<br />

paysanne à Mende. “Les paysans n’ont-ils<br />

pas le droit de vivre ?” disent les pancartes<br />

brandies sur les tracteurs. Le curé juge<br />

ses ouailles inaptes au progrès. L’instituteur<br />

rural itinérant, plus optimiste, compte<br />

sur <strong>la</strong> jeunesse pour changer l’ancestral<br />

ordre des choses. Pénétrant chez le berger<br />

Contassin qui vit seul avec ses moutons<br />

sur le Causse, l’équipe de Mario Ruspoli<br />

constate que le temps s’y est arrêté il y a bien<br />

longtemps. Elle fait halte dans d’autres fermes<br />

ou dans les champs pour des moments<br />

de dialogue. Ici, trois frères, condamnés<br />

au célibat parce qu’aucune jeune femme<br />

ne veut partager leur vie sans confort. Là deux<br />

frères qui rassemblent le foin au râteau<br />

et à <strong>la</strong> fourche. Un couple de défricheurs<br />

s’attaque à un coteau pentu. “Les bêtes sont<br />

plus à p<strong>la</strong>indre que nous”, commente <strong>la</strong> femme<br />

qui tire les bœufs tandis que son mari enfonce<br />

dans le sol pierreux le soc d’une charrue<br />

d’un autre âge. E.S.<br />

A voir<br />

annebrunswic.fr<br />

arrêt sur image<br />

au bord du lit<br />

Commentaire d’une séquence extraite du film Regard sur <strong>la</strong> folie – La Fête prisonnière (1961)<br />

de Mario Ruspoli, par David Benassayag.<br />

La séquence, de presque six minutes, se trouve<br />

à <strong>la</strong> cinquième minute du film. Rétrospectivement,<br />

on s’en souvient comme d’un long dialogue,<br />

filmé en un seul p<strong>la</strong>n fixe, entre une<br />

patiente alitée et un médecin assis à côté<br />

d’elle. En réalité, le dialogue a débuté avant<br />

qu’on ne les découvre, par leurs voix entendues<br />

sur <strong>la</strong> fin d’un travelling caméra à l’épaule à<br />

travers les dortoirs, d’abord confusément sous<br />

<strong>la</strong> voix off du commentaire, puis distinctement<br />

tandis que <strong>la</strong> caméra s’immobilise et pivote<br />

sur quelques lits. La séquence s’achève de <strong>la</strong><br />

même manière, le dialogue se poursuivant sur<br />

les visages d’autres ma<strong>la</strong>des, avant que <strong>la</strong> voix<br />

off reprenne. Cette scène exemp<strong>la</strong>ire du cinéma<br />

direct par lequel s’enregistrent, synchrones,<br />

les voix et les corps, s’insère ainsi dans un<br />

essai cinématographique plus traditionnel, où<br />

un texte anonyme se pose sur des images<br />

silencieuses. Ce faisant, elle exprime le double<br />

projet du film : porter un regard sur <strong>la</strong> folie<br />

comme une dimension de l’humain, et donner<br />

à voir un hôpital psychiatrique dont <strong>la</strong> définition<br />

minimale pourrait être qu’il est peuplé de<br />

ma<strong>la</strong>des et de médecins.<br />

Quand, l’image rejoint le son, c’est ce qu’on voit<br />

d’emblée : lui, assis, portant des lunettes et<br />

s’exprimant de manière posée, est de façon<br />

évidente “le docteur”. Par <strong>la</strong> suite, on appren-<br />

dra qu’il s’appelle “Gentis”. Elle, couchée, les<br />

cheveux en bataille, rou<strong>la</strong>nt plus vite les mots<br />

avec un accent rocailleux (l’hôpital de Saint-<br />

Alban se trouve en Lozère), est “<strong>la</strong> vieille folle<br />

des hospices”. A un moment, elle se nommera<br />

elle-même “B<strong>la</strong>nche”. Il faut mesurer l’écart<br />

qui sépare cette rencontre de <strong>la</strong> traditionnelle<br />

visite du médecin-chef à ses ma<strong>la</strong>des. Ici, un<br />

homme, seul et sans blouse, est assis tout<br />

près du visage d’une vieille femme. La montée<br />

progressive du dialogue off sur le travelling<br />

précédant le p<strong>la</strong>n fixe suggère que <strong>la</strong> scène se<br />

déroule dans un espace intime, comme caché<br />

dans un recoin de ces grands dortoirs.<br />

La première phrase que l’on comprend, avant<br />

que les personnages n’apparaissent à l’image,<br />

est dite par Gentis : “Il s’en est passé des choses<br />

dans votre vie.” C’est une remarque suivie de<br />

points de suspension, une reconnaissance de<br />

ce que sans doute B<strong>la</strong>nche a précédemment<br />

dit pour que le dialogue se poursuive. Elle situe,<br />

dès l’entrée, le dialogue non par rapport à <strong>la</strong><br />

ma<strong>la</strong>die ou au soin mais sur le p<strong>la</strong>n de <strong>la</strong> vie<br />

commune et de ce qu’elle a de spécifique pour<br />

chacun. “Malheureusement trop de choses”,<br />

répond-elle, résumant en quelques mots tout<br />

son malheur, ce trop de choses présentes à<br />

son esprit, dans lesquelles le passé pèse et<br />

s’éternise, des choses en trop qui l’accaparent<br />

retour sur image 85