Etat des lieux, défis et perspectives de renforcement de la protection sociale en Côte d’IvoireCette gamme de services est fournie par des ONG, qui sont financées directement par lespartenaires extérieurs. Ceci pose, d’une part, la question de la dépendance des prestations àla présence ou non des ONG dans la zone, et d’autre part, la question de la pérennisationdes activités. Cette approche « projet » et sa forte dépendance aux compétences spécifiquesde chaque ONG partenaire entrainent une fragmentation de la prestation des aides sociales.Par ailleurs, l’accent mis sur la fourniture de kits laisse passer au second plan le soutien socialaux familles et enfants (travail de médiation, détection et réponse aux situations de maltraitance,etc.).4.5.2 La prévention et la prise en charge des violences baséessur le genreLa lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) a conduit à une forte mobilisationinstitutionnelle à la fois des structures publiques, des agences des Nations Unies et des ONGnationales et internationales. Dès le déclenchement de la crise politico-militaire en Côte d’Ivoireen 2002, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a mis en œuvre (avec l’appui du FNUAP)la première action dans le domaine de la prévention des violences sexuelles et de la prise encharge des victimes. Au niveau interministériel, le Comité National de Lutte contre les Violencesfaites aux Femmes et aux Enfants (CNLVFE) est chargé de la prévention et de la prise en chargedes victimes des violences basées sur le genre et à l’égard des enfants. Au niveau du Ministèrede la Famille, de la Femme et de l’Enfant, ce rôle incombe à la Direction de l’Égalité et laPromotion du Genre (DEPG) créée en 2006. De nombreuses ONG nationales sont impliquéesdans la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre. 29 Plusieurs agencesdes Nations Unies (notamment le FNUAP, le PNUD, l’UNIFEM, l’<strong>UNICEF</strong> et le HCR) et des ONGinternationales 30 sont également très actives dans le domaine (MFFAS, 2008c).Sur le terrain, les activités de lutte contre les VBG consistent en la prévention et l’assistanceaux survivant(e)s. Les séances de sensibilisation de masse, de proximité ou interpersonnellemobilisent selon les cas des animateurs communautaires, des pairs éducateurs, des responsablescommunautaires, des psychologues, des médecins et autres personnes ressources. Elless’accompagnent souvent par la mise en place de mécanismes communautaires visant notammentà la détection et à la prise en charge des victimes de violences et de maltraitance, ainsi qu’àla prévention des pratiques traditionnelles néfastes (mutilations génitales féminines, mariagesprécoces et/ou forcés). La prise en charge intégrée prévoit un volet psycho-social (écoute,visites à domiciles, enquêtes sociales, orientations assistées, réintégration et réhabilitationfamiliales, référence et contre référence), un volet médical (assistance médicale), un volet juridique(assistance juridique et judiciaire), et un volet socio-économique (appui aux AGR, placementchez les maîtres artisans et dans les IFEF).En matière d’assistance psycho-sociale, les premiers bureaux d’écoutes ouverts en 2000 au seindes mairies ont montrés de très bons résultats. Toutefois, certains ne disposent d’aucun localou d’outil pour la prise en charge des victimes des VBG, et l’accueil des victimes se faitparfois sans confidentialité. À Abidjan, plusieurs ONG nationales 31 disposent de salles d’écoute,de psychologues et/ou d’assistants sociaux et autres personnes ressources, pour mettre enœuvre les différentes actions de prise en charge psychologique (écoute, conseil et visitesà domicile). Des salles d’écoute ont également pu être construites dans plusieurs Centres Sociaux(à Yamoussoukro, Daloa et Duékoué avec l’appui de l’IRC). Les Centres Sociaux offrent de réellesopportunités pour la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genredu fait d’une part, de la tenue de plusieurs activités connexes qui ne favorisent pas lastigmatisation des victimes, et d’autre part, des capacités techniques des agents qui sont en29 Dans les neuf villes couvertes par une étude sur les VBG menée en 2007 (MFFAS, 2008c), 58 ONG nationales œuvrant dans le domaine de lalutte contre les VBG ont été recensées (basées à Abidjan pour 40% d’entre elles).30 Parmi elles, on compte notamment CARE International, IRC (Comité International de Secours), Amnesty International, Enfance MeurtrieSans Frontière, BICE (Bureau International Catholique de l’Enfance), Save the Children UK et Save the Children Suède (MFFAS, 2008c).31 Parmi elles, on compte notamment Monde Sain, AIECA, ODAFEM, FIFEM-OFEF, ONEF, SOS Violences Sexuelles et Manne du Jour (MFFAS,2008c).45

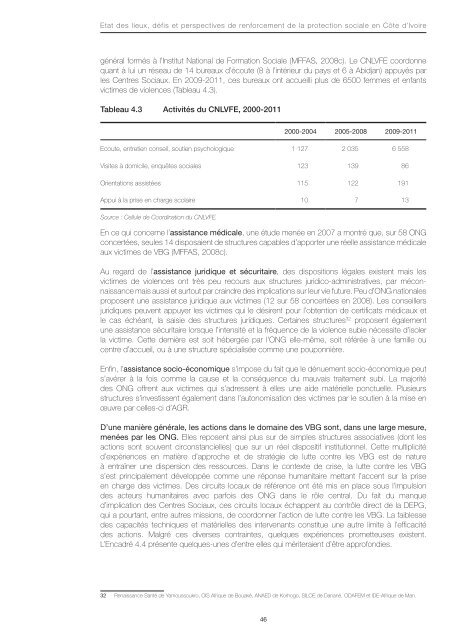

Etat des lieux, défis et perspectives de renforcement de la protection sociale en Côte d’Ivoiregénéral formés à l’Institut National de Formation Sociale (MFFAS, 2008c). Le CNLVFE coordonnequant à lui un réseau de 14 bureaux d’écoute (8 à l’intérieur du pays et 6 à Abidjan) appuyés parles Centres Sociaux. En 2009-2011, ces bureaux ont accueilli plus de 6500 femmes et enfantsvictimes de violences (Tableau 4.3).Tableau 4.3 Activités du CNLVFE, 2000-20112000-2004 2005-2008 2009-2011Ecoute, entretien conseil, soutien psychologique 1 127 2 035 6 558Visites à domicile, enquêtes sociales 123 139 86Orientations assistées 115 122 191Appui à la prise en charge scolaire 10 7 13Source : Cellule de Coordination du CNLVFE.En ce qui concerne l’assistance médicale, une étude menée en 2007 a montré que, sur 58 ONGconcertées, seules 14 disposaient de structures capables d’apporter une réelle assistance médicaleaux victimes de VBG (MFFAS, 2008c).Au regard de l’assistance juridique et sécuritaire, des dispositions légales existent mais lesvictimes de violences ont très peu recours aux structures juridico-administratives, par méconnaissancemais aussi et surtout par craindre des implications sur leur vie future. Peu d’ONG nationalesproposent une assistance juridique aux victimes (12 sur 58 concertées en 2008). Les conseillersjuridiques peuvent appuyer les victimes qui le désirent pour l’obtention de certificats médicaux etle cas échéant, la saisie des structures juridiques. Certaines structures 32 proposent égalementune assistance sécuritaire lorsque l’intensité et la fréquence de la violence subie nécessite d’isolerla victime. Cette dernière est soit hébergée par l’ONG elle-même, soit référée à une famille oucentre d’accueil, ou à une structure spécialisée comme une pouponnière.Enfin, l’assistance socio-économique s’impose du fait que le dénuement socio-économique peuts’avérer à la fois comme la cause et la conséquence du mauvais traitement subi. La majoritédes ONG offrent aux victimes qui s’adressent à elles une aide matérielle ponctuelle. Plusieursstructures s’investissent également dans l’autonomisation des victimes par le soutien à la mise enœuvre par celles-ci d’AGR.D’une manière générale, les actions dans le domaine des VBG sont, dans une large mesure,menées par les ONG. Elles reposent ainsi plus sur de simples structures associatives (dont lesactions sont souvent circonstancielles) que sur un réel dispositif institutionnel. Cette multiplicitéd’expériences en matière d’approche et de stratégie de lutte contre les VBG est de natureà entraîner une dispersion des ressources. Dans le contexte de crise, la lutte contre les VBGs’est principalement développée comme une réponse humanitaire mettant l’accent sur la priseen charge des victimes. Des circuits locaux de référence ont été mis en place sous l’impulsiondes acteurs humanitaires avec parfois des ONG dans le rôle central. Du fait du manqued’implication des Centres Sociaux, ces circuits locaux échappent au contrôle direct de la DEPG,qui a pourtant, entre autres missions, de coordonner l’action de lutte contre les VBG. La faiblessedes capacités techniques et matérielles des intervenants constitue une autre limite à l’efficacitédes actions. Malgré ces diverses contraintes, quelques expériences prometteuses existent.L’Encadré 4.4 présente quelques-unes d’entre elles qui mériteraient d’être approfondies.32 Renaissance Santé de Yamoussoukro, OIS Afrique de Bouaké, ANAED de Korhogo, SILOE de Danané, ODAFEM et IDE-Afrique de Man.46

- Page 2:

CADRE DE DEVELOPPEMENTDE LA STRATEG

- Page 7 and 8:

Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 10:

Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 15 and 16: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 17 and 18: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 19 and 20: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 22 and 23: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 24 and 25: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 26 and 27: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 28 and 29: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 30 and 31: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 32 and 33: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 34 and 35: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 36 and 37: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 38 and 39: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 40 and 41: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 42 and 43: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 44 and 45: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 46 and 47: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 48 and 49: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 50 and 51: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 52 and 53: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 54 and 55: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 56 and 57: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 58 and 59: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 60 and 61: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 62 and 63: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 64 and 65: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 68 and 69: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 70 and 71: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 72 and 73: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 74 and 75: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 76 and 77: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 78 and 79: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 80 and 81: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 82 and 83: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 84: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 87 and 88: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 89 and 90: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 91 and 92: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 93 and 94: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 95 and 96: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 97 and 98: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 99 and 100: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 101 and 102: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 103 and 104: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 105 and 106: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 107 and 108: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 110 and 111: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 112 and 113: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 114 and 115: Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 116 and 117:

Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 118 and 119:

Etat des lieux, défis et perspecti

- Page 120 and 121:

Etat des lieux, défis et perspecti