Forschung & Lehre 8 | 2013

Forschung & Lehre 8 | 2013

Forschung & Lehre 8 | 2013

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

8|13 <strong>Forschung</strong> & <strong>Lehre</strong> FORSCHUNG 649<br />

Fern und doch nah<br />

Paare kommunizieren in<br />

einer Fernbeziehung<br />

vertrauter miteinander als jene,<br />

die am gleichen Ort wohnen.<br />

Das hat ein internationales<br />

Forscherteam herausgefunden.<br />

Die Wissenschaftler<br />

führen das auf zwei Ursachen<br />

zurück: Einerseits öffneten<br />

sich die Fernbeziehungspartner<br />

mehr, d.h. sie<br />

sprächen oder schrieben häufiger<br />

und ausführlicher über<br />

ihre Gefühle und teilten dem<br />

anderen auch mehr über die<br />

Erlebnisse des Alltags mit.<br />

Andererseits fühlten sie sich<br />

vom anderen eher verstanden<br />

und hatten stärker das<br />

Gefühl, der Partner öffne sich<br />

auf dieselbe Art und Weise<br />

wie man selbst. Das habe<br />

auch mit den verwendeten<br />

Medien zu tun. Die beobachteten<br />

Unterschiede waren etwa<br />

bei asynchroner Kommunikation<br />

(SMS oder E-Mail),<br />

bei der die Partner nur nacheinander<br />

und nicht unmittelbar<br />

antworten konnten, größer<br />

als bei synchronen Gesprächen<br />

wie etwa Face-to-<br />

Face oder per Telefon. Für<br />

mehr Vertrautheit zuträglich<br />

sind den Forschern zufolge<br />

schriftliche Kommunikation<br />

und mobile Endgeräte. Sie<br />

erklären das damit, dass die<br />

Paare per SMS oder Mail<br />

größere Hürden überwinden<br />

müssten, um sich dem anderen<br />

nahe zu fühlen und zu<br />

öffnen, dadurch würde das<br />

Ergebnis als intimer und näher<br />

empfunden. Verglichen<br />

wurden 67 räumlich voneinander<br />

getrennte bzw. an einem<br />

Ort lebende Paare zwischen<br />

18 und 34 Jahren<br />

(Crystal Jiang et al., DOI:<br />

10.1111/jcom.12029; science.ORF).<br />

Ärztliche Versorgung<br />

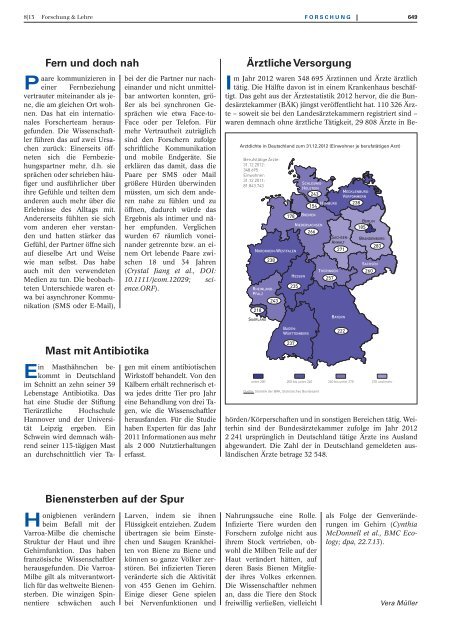

Arztdichte in Deutschland zum 31.12.2012 (Einwohner je berufstätigen Arzt)<br />

Mast mit Antibiotika<br />

Ein Masthähnchen bekommt<br />

in Deutschland<br />

im Schnitt an zehn seiner 39<br />

Lebenstage Antibiotika. Das<br />

hat eine Studie der Stiftung<br />

Tierärztliche Hochschule<br />

Hannover und der Universität<br />

Leipzig ergeben. Ein<br />

Schwein wird demnach während<br />

seiner 115-tägigen Mast<br />

an durchschnittlich vier Tagen<br />

mit einem antibiotischen<br />

Wirkstoff behandelt. Von den<br />

Kälbern erhält rechnerisch etwa<br />

jedes dritte Tier pro Jahr<br />

eine Behandlung von drei Tagen,<br />

wie die Wissenschaftler<br />

herausfanden. Für die Studie<br />

haben Experten für das Jahr<br />

2011 Informationen aus mehr<br />

als 2 000 Nutztierhaltungen<br />

erfasst.<br />

Im Jahr 2012 waren 348 695 Ärztinnen und Ärzte ärztlich<br />

tätig. Die Hälfte davon ist in einem Krankenhaus beschäftigt.<br />

Das geht aus der Ärztestatistik 2012 hervor, die die Bundesärztekammer<br />

(BÄK) jüngst veröffentlicht hat. 110 326 Ärzte<br />

– soweit sie bei den Landesärztekammern registriert sind –<br />

waren demnach ohne ärztliche Tätigkeit, 29 808 Ärzte in Behörden/Körperschaften<br />

und in sonstigen Bereichen tätig. Weiterhin<br />

sind der Bundesärztekammer zufolge im Jahr 2012<br />

2 241 ursprünglich in Deutschland tätige Ärzte ins Ausland<br />

abgewandert. Die Zahl der in Deutschland gemeldeten ausländischen<br />

Ärzte betrage 32 548.<br />

Bienensterben auf der Spur<br />

Honigbienen verändern<br />

beim Befall mit der<br />

Varroa-Milbe die chemische<br />

Struktur der Haut und ihre<br />

Gehirnfunktion. Das haben<br />

französische Wissenschaftler<br />

herausgefunden. Die Varroa-<br />

Milbe gilt als mitverantwortlich<br />

für das weltweite Bienensterben.<br />

Die winzigen Spinnentiere<br />

schwächen auch<br />

Larven, indem sie ihnen<br />

Flüssigkeit entziehen. Zudem<br />

übertragen sie beim Einstechen<br />

und Saugen Krankheiten<br />

von Biene zu Biene und<br />

können so ganze Völker zerstören.<br />

Bei infizierten Tieren<br />

veränderte sich die Aktivität<br />

von 455 Genen im Gehirn.<br />

Einige dieser Gene spielen<br />

bei Nervenfunktionen und<br />

Nahrungssuche eine Rolle.<br />

Infizierte Tiere wurden den<br />

Forschern zufolge nicht aus<br />

ihrem Stock vertrieben, obwohl<br />

die Milben Teile auf der<br />

Haut verändert hätten, auf<br />

deren Basis Bienen Mitglieder<br />

ihres Volkes erkennen.<br />

Die Wissenschaftler nehmen<br />

an, dass die Tiere den Stock<br />

freiwillig verließen, vielleicht<br />

als Folge der Genveränderungen<br />

im Gehirn (Cynthia<br />

McDonnell et al., BMC Ecology;<br />

dpa, 22.7.13).<br />

Vera Müller