11 / 2007 - Arbeitskreis Nordrhein-Westfälischer ...

11 / 2007 - Arbeitskreis Nordrhein-Westfälischer ...

11 / 2007 - Arbeitskreis Nordrhein-Westfälischer ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Katrin Falkenberg<br />

65<br />

Prozess<br />

Beim Belichtungsprozess dient das Silberhalogenid<br />

als Lichtdetektor. Bei der darauf folgenden Entwicklung<br />

mit einem Reduktionsmittel wird im ersten<br />

Schritt das belichtete Silberhalogenid, ähnlich wie bei<br />

der Schwarzweiß-Fotografi e, zu metallischem Silber<br />

reduziert. Der Entwickler selber wird zu Entwickleroxidationsprodukten<br />

oxidiert. Im zweiten Schritt reagieren<br />

die Entwickleroxidationsprodukte mit den Farbkupplern<br />

über die Stufe eines Leukofarbstoffes zum<br />

eigentlichen Farbstoff. Das Silber wird anschließend<br />

zu Silberhalogenid oxidiert und herausfi xiert. Nach einer<br />

abschließenden Wässerung wird der Abzug getrocknet.<br />

Die rechte Seite der Abb. 5 zeigt das Papier<br />

nach dem Entwickeln und Fixieren. Zurück bleibt der<br />

Farbstoff eingebettet in Gelatine. 17<br />

Haltbarkeit von chromogenen Abzügen<br />

Für den Vorgang der Farbkupplung wird bei der Herstellung<br />

des Abzuges relativ wenig Energie aufgewendet.<br />

Er läuft bei Zimmertemperatur und unter<br />

normalem Druck ab. Genauso wenig Energie kann<br />

andersherum den Zerfall der Farbmoleküle hervorrufen.<br />

Dies führt in der Regel zum Verblassen der Fotografi<br />

e bzw. zu Farbverschiebungen.<br />

Eingeleitet bzw. katalysiert wird der Zerfall durch<br />

Licht, Feuchtigkeit und Wärme. Weiterhin haben Untersuchungen<br />

belegt, dass auch Rückstände von<br />

Thiosulfat aus dem Fixierbad sich negativ auf die Haltbarkeit<br />

des Silberbildes auswirken können, ebenso<br />

wie Schadgase aus der Umgebung. 18<br />

Da Zerfallsprozesse nicht nur im Licht sondern auch<br />

im Dunkeln ablaufen können, wird bei der Haltbarkeit<br />

von chromogenen Abzügen in Licht- und Dunkelstabilität<br />

unterschieden. Von dem Ausbleichen durch Licht<br />

sind vornehmlich die geringeren Dichten und Spitzenlichter<br />

betroffen. Bei der Dunkellagerung kommt es<br />

auf Grund der unterschiedlichen Stabilität der Farbstoffe<br />

zum Verblassen und zu Farbverfälschungen,<br />

die oftmals durch die Ausbildung eines starken Gelbschleiers<br />

19 noch verstärkt werden.<br />

In den letzten Jahren konnte die Stabilität der chromogenen<br />

Farbabzüge durch den Einsatz beständigerer<br />

Farbkuppler erheblich verbessert werden. Es<br />

bleibt jedoch immer noch ein Material mit einer aus<br />

restauratorischer Sicht geringen Haltbarkeit und hohen<br />

Empfi ndlichkeit. Chromogene Materialien sollten<br />

daher kühl (optimal –2 bis 3 °C) und trocken bei 30 bis<br />

40 % Luftfeuchtigkeit gelagert werden. 20<br />

Innerhalb einer von der Autorin an der Fachhochschule<br />

Köln ausgeführten Semesterarbeit zeigte es<br />

sich, dass bei der Anwendung von Lösungsmitteln die<br />

Gefahr einer Farbstoffdiffusion besteht. Dabei wanderte<br />

der zuunterst liegende gelbe Farbstoff an die Oberfl ä-<br />

che und bildete dort kleinste „Farbstoffbläschen“ die<br />

mit dem bloßen Auge kaum erkennbar waren.<br />

2. Chromolytisches Verfahren (Silberbleichverfahren<br />

oder bildmäßiger Abbau)<br />

Von Bedeutung ist ebenfalls das etwas ältere chromolytische<br />

Verfahren, auch genannt Silberbleichverfahren,<br />

das von Agfa in den 1930er Jahren entwickelt<br />

und unter den Namen Cibachrome bekannt wurde.<br />

Heute wird es von der Firma Ilford unter dem Namen<br />

Ilfochrome vertrieben.<br />

Das chromolytische Verfahren eignet sich nur für<br />

farbige Abzüge vom Dia und ist als Filmmaterial wegen<br />

seiner geringen Lichtempfi ndlichkeit nicht geeignet.<br />

21 Berühmtheit erlangte es durch eine Variante mit<br />

speziellem Polyesterträger (ab 1979), der dem Bild<br />

einen besonderen, metallischen Glanz verleiht. Als<br />

PE-Papier unterscheidet es sich visuell nicht von den<br />

chromogenen Abzügen.<br />

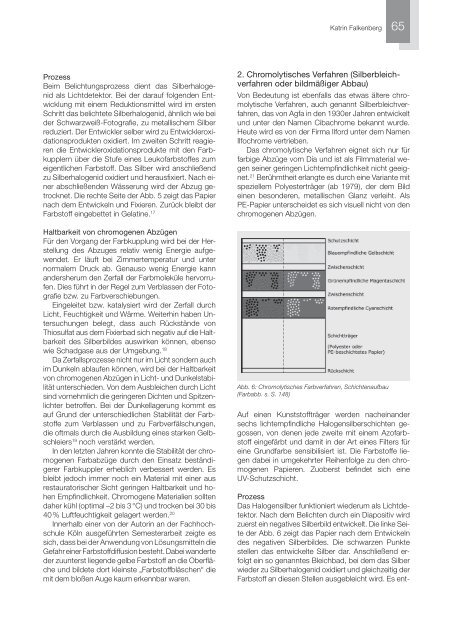

Abb. 6: Chromolytisches Farbverfahren, Schichtenaufbau<br />

(Farbabb. s. S. 148)<br />

Auf einen Kunststoffträger werden nacheinander<br />

sechs lichtempfi ndliche Halogensilberschichten gegossen,<br />

von denen jede zweite mit einem Azofarbstoff<br />

eingefärbt und damit in der Art eines Filters für<br />

eine Grundfarbe sensibilisiert ist. Die Farbstoffe liegen<br />

dabei in umgekehrter Reihenfolge zu den chromogenen<br />

Papieren. Zuoberst befi ndet sich eine<br />

UV-Schutzschicht.<br />

Prozess<br />

Das Halogensilber funktioniert wiederum als Lichtdetektor.<br />

Nach dem Belichten durch ein Diapositiv wird<br />

zuerst ein negatives Silberbild entwickelt. Die linke Seite<br />

der Abb. 6 zeigt das Papier nach dem Entwickeln<br />

des negativen Silberbildes. Die schwarzen Punkte<br />

stellen das entwickelte Silber dar. Anschließend erfolgt<br />

ein so genanntes Bleichbad, bei dem das Silber<br />

wieder zu Silberhalogenid oxidiert und gleichzeitig der<br />

Farbstoff an diesen Stellen ausgebleicht wird. Es ent-<br />

papierrestauratoren - endfassung65 65 31.01.2008 14:04:<strong>11</strong>