umweltrechtliche Belange - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

umweltrechtliche Belange - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

umweltrechtliche Belange - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

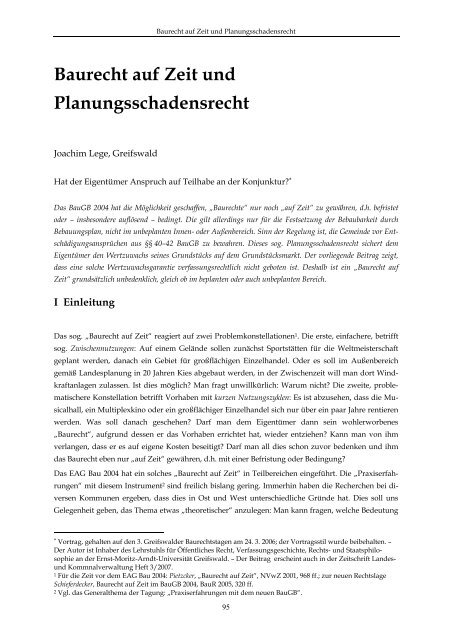

Baurecht auf Zeit und Planungsschadensrecht<br />

Baurecht auf Zeit und<br />

Planungsschadensrecht<br />

Joachim Lege, <strong>Greifswald</strong><br />

Hat der Eigentümer Anspruch auf Teilhabe an der Konjunktur? ∗<br />

Das BauGB 2004 hat die Möglichkeit geschaffen, „Baurechte“ nur noch „auf Zeit“ zu gewähren, d.h. befristet<br />

oder – insbesondere auflösend – bedingt. Die gilt allerdings nur für die Festsetzung der Bebaubarkeit durch<br />

Bebauungsplan, nicht im unbeplanten Innen- oder Außenbereich. Sinn der Regelung ist, die Gemeinde vor Entschädigungsansprüchen<br />

aus §§ 40–42 BauGB zu bewahren. Dieses sog. Planungsschadensrecht sichert dem<br />

Eigentümer den Wertzuwachs seines Grundstücks auf dem Grundstücksmarkt. Der vorliegende Beitrag zeigt,<br />

dass eine solche Wertzuwachsgarantie verfassungsrechtlich nicht geboten ist. Deshalb ist ein „Baurecht auf<br />

Zeit“ grundsätzlich unbedenklich, gleich ob im beplanten oder auch unbeplanten Bereich.<br />

I Einleitung<br />

Das sog. „Baurecht auf Zeit“ reagiert auf zwei Problemkonstellationen1 . Die erste, einfachere, betrifft<br />

sog. Zwischennutzungen: Auf einem Gelände sollen zunächst Sportstätten für die Weltmeisterschaft<br />

geplant werden, danach ein Gebiet für großflächigen Einzelhandel. Oder es soll im Außenbereich<br />

gemäß Landesplanung in 20 Jahren Kies abgebaut werden, in der Zwischenzeit will man dort Windkraftanlagen<br />

zulassen. Ist dies möglich? Man fragt unwillkürlich: Warum nicht? Die zweite, problematischere<br />

Konstellation betrifft Vorhaben mit kurzen Nutzungszyklen: Es ist abzusehen, dass die Musicalhall,<br />

ein Multiplexkino oder ein großflächiger Einzelhandel sich nur über ein paar Jahre rentieren<br />

werden. Was soll danach geschehen? Darf man dem Eigentümer dann sein wohlerworbenes<br />

„Baurecht“, aufgrund dessen er das Vorhaben errichtet hat, wieder entziehen? Kann man von ihm<br />

verlangen, dass er es auf eigene Kosten beseitigt? Darf man all dies schon zuvor bedenken und ihm<br />

das Baurecht eben nur „auf Zeit“ gewähren, d.h. mit einer Befristung oder Bedingung?<br />

Das EAG Bau 2004 hat ein solches „Baurecht auf Zeit“ in Teilbereichen eingeführt. Die „Praxiserfahrungen“<br />

mit diesem Instrument2 sind freilich bislang gering. Immerhin haben die Recherchen bei diversen<br />

Kommunen ergeben, dass dies in Ost und West unterschiedliche Gründe hat. Dies soll uns<br />

Gelegenheit geben, das Thema etwas „theoretischer“ anzulegen: Man kann fragen, welche Bedeutung<br />

∗ Vortrag, gehalten auf den 3. <strong>Greifswald</strong>er Baurechtstagen am 24. 3. 2006; der Vortragsstil wurde beibehalten. –<br />

Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Verfassungsgeschichte, Rechts- und Staatsphilosophie<br />

an der <strong>Ernst</strong>-<strong>Moritz</strong>-<strong>Arndt</strong>-<strong>Universität</strong> <strong>Greifswald</strong>. – Der Beitrag erscheint auch in der Zeitschrift Landes-<br />

und Kommnalverwaltung Heft 3/2007.<br />

1 Für die Zeit vor dem EAG Bau 2004: Pietzcker, „Baurecht auf Zeit“, NVwZ 2001, 968 ff.; zur neuen Rechtslage<br />

Schieferdecker, Baurecht auf Zeit im BauGB 2004, BauR 2005, 320 ff.<br />

2 Vgl. das Generalthema der Tagung: „Praxiserfahrungen mit dem neuen BauGB“.<br />

95