Grundlagenstudie FBBE - Finalversion (edit 13032009 ...

Grundlagenstudie FBBE - Finalversion (edit 13032009 ...

Grundlagenstudie FBBE - Finalversion (edit 13032009 ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Grundlagenstudie</strong><br />

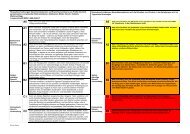

Tab. 5.1: Kinderarmut in der Schweiz im ausgewählten internationalen Vergleich im Jahr<br />

2000 (OECD, 2007)<br />

Staat Anteil in %<br />

Dänemark 2.4<br />

Finnland 3.4<br />

Norwegen 3.6<br />

Schweden 3.6<br />

Belgien 4.1<br />

Schweiz 6.8<br />

Tschechien 7.2<br />

Niederlande 9.0<br />

Deutschland 12.8<br />

Österreich 13.3<br />

Kanada 13.6<br />

Italien 15.7<br />

USA 21.6<br />

Mexiko 24.8<br />

OECD 12.0<br />

Kinderarmut war in der Schweiz bislang<br />

eher ein Tabuthema. Gerade weil ihr Kinder<br />

später als Erwachsene selten entkommen,<br />

muss das erste Ziel darin liegen, den<br />

Anteil einkommensschwacher Kinder zu reduzieren.<br />

Auf die enorme Bedeutung früher<br />

Bildungsförderung für von Armut betroffene<br />

Kinder verweisen viele neuere Untersuchungen.<br />

Auch die EKKJ (2007) betont,<br />

dass nachteilige Auswirkungen von<br />

Kinderarmut nicht monokausal auf ökonomische<br />

Knappheit zurückzuführen sind,<br />

sondern das Resultat eines komplexen Zusammenspiels<br />

verschiedener personaler,<br />

sozialer und institutioneller Bedingungen<br />

darstellen. Ein gutes <strong>FBBE</strong>-Angebot ermöglicht<br />

Kindern Erlebnisbereiche und Handlungen<br />

unabhängig von finanziellen Ressourcen<br />

und kann auf diese Weise Defizite<br />

im familiären Bereich zumindest teilweise<br />

kompensieren. Dass eine kompensatorische<br />

Förderung erfolgreich sein kann, belegen<br />

die amerikanischen Head Start Programme<br />

eindrücklich.<br />

56<br />

Kinder mit Migrationshintergrund<br />

Mehr als die Hälfte der Neugeborenen in<br />

der Schweiz hat mindestens einen ausländischen<br />

Elternteil (BfS/SAKE, 2005). Allerdings<br />

gelten diese Kinder nicht automatisch alle<br />

als benachteiligt, weil ihre familiären Ausgangsbedingungen<br />

sehr unterschiedlich<br />

sind. Neben Erziehungsberechtigten mit<br />

hochqualifizierender Ausbildung gibt es<br />

nicht qualifizierte Eltern ohne postobligatorische<br />

Ausbildung. Während erstere als<br />

«Motor des Schweizer Wirtschaftswachstums»<br />

bezeichnet werden (Kummels, 2007),<br />

gelten letztere als Personen, die überproportional<br />

stärker von Arbeitslosigkeit bedroht<br />

sind als Menschen ohne Migrationshintergrund.<br />

Es versteht sich deshalb von<br />

selbst, dass ein ‚Migrationshintergrund’<br />

nicht automatisch mit sozialer Benachteiligung<br />

gleich gesetzt werden kann. Dies betont<br />

auch Lanfranchi (2002;2007) mit Verweis<br />

auf bildungsnahe Einwandererfamilien<br />

mit gutem sozioökonomischen Status. In<br />

Folge dessen existiert weder eine klare Definition,<br />

wann ein Kind aufgrund seines Migrationsstatus<br />

benachteiligt ist, noch verfü-