Jahresbericht 2011 - Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft ...

Jahresbericht 2011 - Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft ...

Jahresbericht 2011 - Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

90 Projekte und Daueraufgaben<br />

Krankheiten, Schädlinge bei Blattfrüchten und Mais (IPS 3c)<br />

Erarbeitung von integrierten Kontrollstrategien gegen die Späte Rübenfäule<br />

der Zuckerrübe<br />

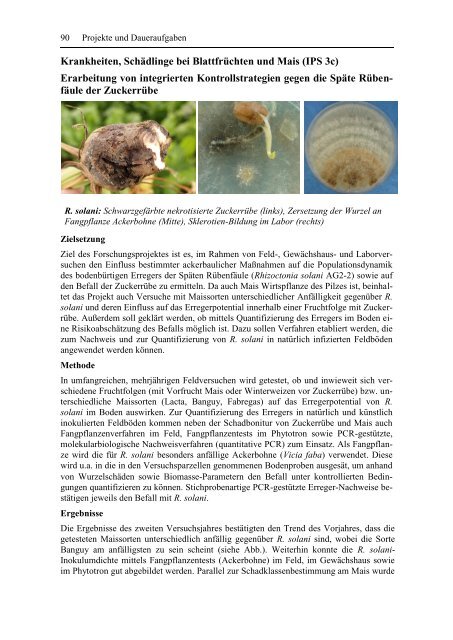

R. solani: Schwarzgefärbte nekrotisierte Zuckerrübe (links), Zersetzung der Wurzel an<br />

Fangpflanze Ackerbohne (Mitte), Sklerotien-Bildung im Labor (rechts)<br />

Zielsetzung<br />

Ziel des Forschungsprojektes ist es, im Rahmen von Feld-, Gewächshaus- und Laborversuchen<br />

den Einfluss bestimmter ackerbaulicher Maßnahmen auf die Populationsdynamik<br />

des bodenbürtigen Erregers der Späten Rübenfäule (Rhizoctonia solani AG2-2) sowie auf<br />

den Befall der Zuckerrübe zu ermitteln. Da auch Mais Wirtspflanze des Pilzes ist, beinhaltet<br />

das Projekt auch Versuche mit Maissorten unterschiedlicher Anfälligkeit gegenüber R.<br />

solani und deren Einfluss auf das Erregerpotential innerhalb einer Fruchtfolge mit Zuckerrübe.<br />

Außerdem soll geklärt werden, ob mittels Quantifizierung des Erregers im Boden eine<br />

Risikoabschätzung des Befalls möglich ist. Dazu sollen Verfahren etabliert werden, die<br />

zum Nachweis und zur Quantifizierung von R. solani in natürlich infizierten Feldböden<br />

angewendet werden können.<br />

Methode<br />

In umfangreichen, mehrjährigen Feldversuchen wird getestet, ob und inwieweit sich verschiedene<br />

Fruchtfolgen (mit Vorfrucht Mais oder Winterweizen vor Zuckerrübe) bzw. unterschiedliche<br />

Maissorten (Lacta, Banguy, Fabregas) auf das Erregerpotential von R.<br />

solani im Boden auswirken. Zur Quantifizierung des Erregers in natürlich und künstlich<br />

inokulierten Feldböden kommen neben der Schadbonitur von Zuckerrübe und Mais auch<br />

Fangpflanzenverfahren im Feld, Fangpflanzentests im Phytotron sowie PCR-gestützte,<br />

molekularbiologische Nachweisverfahren (quantitative PCR) zum Einsatz. Als Fangpflanze<br />

wird die <strong>für</strong> R. solani besonders anfällige Ackerbohne (Vicia faba) verwendet. Diese<br />

wird u.a. in die in den Versuchsparzellen genommenen Bodenproben ausgesät, um anhand<br />

von Wurzelschäden sowie iomasse-Parametern den Befall unter kontrollierten Bedingungen<br />

quantifizieren zu können. Stichprobenartige PCR-gestützte Erreger-Nachweise bestätigen<br />

jeweils den Befall mit R. solani.<br />

Ergebnisse<br />

Die Ergebnisse des zweiten Versuchsjahres bestätigten den Trend des Vorjahres, dass die<br />

getesteten Maissorten unterschiedlich anfällig gegenüber R. solani sind, wobei die Sorte<br />

Banguy am anfälligsten zu sein scheint (siehe Abb.). Weiterhin konnte die R. solani-<br />

Inokulumdichte mittels Fangpflanzentests (Ackerbohne) im Feld, im Gewächshaus sowie<br />

im Phytotron gut abgebildet werden. Parallel zur Schadklassenbestimmung am Mais wurde