Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel

Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel

Bericht der Kommission »Familie und demographischer Wandel

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

ständige Teilhabe an vielen gesellschaftlichen<br />

Bereichen möglich ist. Schon <strong>der</strong> erste<br />

Familienbericht <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esregierung unter<br />

Familienminister Bruno Heck (1968) hat<br />

darauf hingewiesen, dass die ausschließliche<br />

Konzentration <strong>der</strong> Mütter auf Familie<br />

<strong>und</strong> Haushalt auch die Gefahr mit sich<br />

bringe, dass diese Mütter in Bezug auf<br />

gesellschaftliche Teilhabe »desintegriert«<br />

seien. Und schon damals fragten die Autoren<br />

des Familienberichtes, wie sich diese<br />

Teilhabe verbessern ließe.<br />

Aber auch solche Teilhabechancen sind<br />

nicht einfach durch B<strong>und</strong>esregelungen in<br />

<strong>der</strong> Gesellschaft durchzusetzen, son<strong>der</strong>n<br />

darauf angewiesen, dass im kommunalen<br />

wie auch im Län<strong>der</strong>kontext Anstrengungen<br />

unternommen werden, um einerseits die<br />

Infrastruktur für Kin<strong>der</strong> so zu entwickeln,<br />

dass entsprechend dem Reproduktionsverhalten<br />

<strong>der</strong> Frauen auch Unterstützungen<br />

durch vorschulische Betreuung <strong>und</strong> Ganztagsschulen<br />

tatsächlich umgesetzt werden.<br />

Darüber hinaus sind aber solche Teilhabechancen<br />

für Mütter vor allem am Arbeitsmarkt<br />

vermutlich besser geeignet, um die<br />

ökonomische Situation sowohl <strong>der</strong> Familien<br />

<strong>der</strong> Alleinerziehenden wie <strong>der</strong> Mehrkin<strong>der</strong>familien<br />

zu verbessern, als dies allein über<br />

staatliche Zuschüsse, die sich durch die<br />

Idee <strong>der</strong> horizontalen Gerechtigkeit begründen,<br />

zu erhoffen wäre. Dazu sind die familiären<br />

Lebensverhältnisse inzwischen zu<br />

vielfältig geworden, als dass sie tatsächlich<br />

durch schematische Regelungen ausgeglichen<br />

werden könnten.<br />

4 Geburtenentwicklung, Rush Hour des<br />

Lebens <strong>und</strong> Lebensperspektiven<br />

Im <strong>Bericht</strong> »Starke Familie« (Robert Bosch<br />

Stiftung 2005) wurden viele familienpolitischen<br />

Maßnahmen <strong>und</strong> vor allem das einkommensabhängige<br />

Elterngeld auch damit<br />

begründet, dass solche Unterstützungsleistungen<br />

in Abhängigkeit von <strong>der</strong> Höhe<br />

des Einkommens es auch Frauen ermöglichen,<br />

Kin<strong>der</strong>wünsche zu realisieren, die<br />

sich schon im Beruf etabliert haben <strong>und</strong><br />

ihre Berufstätigkeit nur eine kürzere Zeit<br />

unterbrechen wollen. Denn ein<br />

einkommensabhängiges Elterngeld vermeidet<br />

jenen »Achterbahneffekt« des Einkommens,<br />

<strong>der</strong> dadurch entsteht, dass in <strong>der</strong><br />

frühkindlichen Betreuungsphase auch bei<br />

einem Paar für eine bestimmte Zeit nur ein<br />

Einkommen zur Verfügung steht. Die aktuelle<br />

öffentliche Debatte um das Elterngeld<br />

konzentriert sich jedoch fast ausschließlich<br />

auf die Geburtenentwicklung, obwohl dies<br />

eher langfristige Prozesse sind, so dass sich<br />

die möglichen Wirkungen des Elterngeldes<br />

auf die Höhe <strong>der</strong> Geburtenraten erst in<br />

einer sehr langfristigen Perspektive feststellen<br />

lassen. Das hängt auch damit zusammen,<br />

dass die Geburtenrate in Deutschland als<br />

Periodenfertilität berechnet wird, in <strong>der</strong> alle<br />

Frauen zwischen 15 <strong>und</strong> 45 Jahren zusammengefasst<br />

werden.<br />

Aus Abbildung 9 geht aber hervor, dass die<br />

meisten Kin<strong>der</strong> zwischen dem 28. <strong>und</strong><br />

32. Lebensjahr geboren werden, so dass bei<br />

<strong>der</strong> Berechnungsmethode <strong>der</strong> Periodenfertilität<br />

solche familienpolitischen Maßnahmen<br />

nur einen beschränkten Effekt haben können.<br />

Denn es ist wenig plausibel, dass sich<br />

15-jährige o<strong>der</strong> 44-jährige Frauen aufgr<strong>und</strong><br />

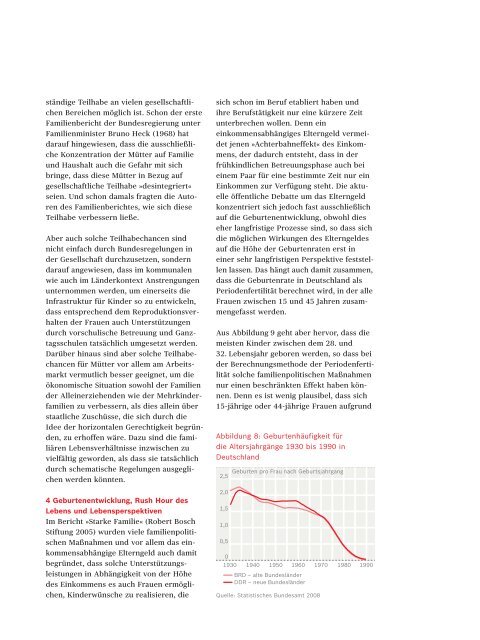

Abbildung 8: Geburtenhäufigkeit für<br />

die Altersjahrgänge 1930 bis 1990 in<br />

Deutschland<br />

2,5<br />

2,0<br />

1,5<br />

1,0<br />

0,5<br />

Geburten pro Frau nach Geburtsjahrgang<br />

0<br />

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990<br />

BRD – alte B<strong>und</strong>eslän<strong>der</strong><br />

DDR – neue B<strong>und</strong>eslän<strong>der</strong><br />

Quelle: Statistisches B<strong>und</strong>esamt 2008