Abschlussbericht Bördeprojekt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft

Abschlussbericht Bördeprojekt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft

Abschlussbericht Bördeprojekt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Beschreibung des Modellprojektes 82<br />

eingeschränkte Erfassungsperiode erfahrungsgemäß unterrepräsentiert. Bei der allgemeinen<br />

Erfassung der Bienenfauna – mit längeren Erfassungsintervallen und einer ausgeweiteten<br />

Erfassungsperiode wurden insgesamt 11 Hummelarten in den Gebieten nachgewiesen,<br />

hierbei wurden allerdings auch Hummelmännchen als Nachweis gewertet.<br />

Zu den bemerkenswerten Hummelarten des Untersuchungsgebietes zählt Bombus sylvarum,<br />

die allerdings nur mit wenigen Individuen in Köln-Rondorf nachgewiesen wurde. Diese Art<br />

zählt zu den so genannten Nahdistanzsammlern. Diese Arten benötigen Lebensräume mit<br />

einem reichhaltigen Blühaspekt, da sie nur kurze Distanzen vom Nest zur Trachtquelle zurücklegen<br />

und empfindlich auf Veränderungen des Pflanzenbestandes im Umfeld des Nestes<br />

reagieren (vgl. MAUSS & SCHINDLER 2002, WALTHER-HELLWIG & FRANKL 2000).<br />

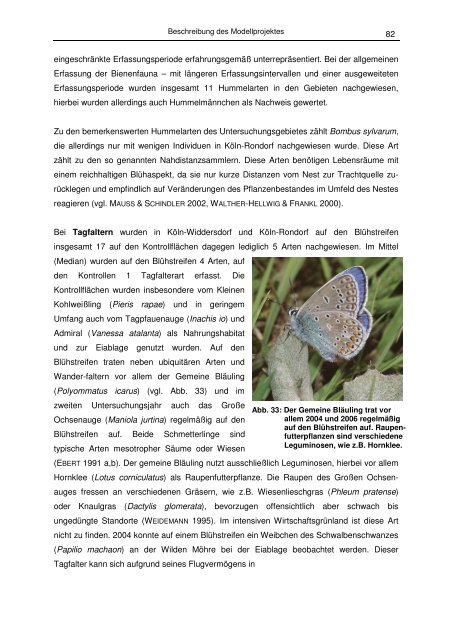

Bei Tagfaltern wurden in Köln-Widdersdorf und Köln-Rondorf auf den Blühstreifen<br />

insgesamt 17 auf den Kontrollflächen dagegen lediglich 5 Arten nachgewiesen. Im Mittel<br />

(Median) wurden auf den Blühstreifen 4 Arten, auf<br />

den Kontrollen 1 Tagfalterart erfasst. Die<br />

Kontrollflächen wurden insbesondere vom Kleinen<br />

Kohlweißling (Pieris rapae) und in geringem<br />

Umfang auch vom Tagpfauenauge (Inachis io) und<br />

Admiral (Vanessa atalanta) als Nahrungshabitat<br />

und zur Eiablage genutzt wurden. Auf den<br />

Blühstreifen traten neben ubiquitären Arten und<br />

Wander-faltern vor allem der Gemeine Bläuling<br />

(Polyommatus icarus) (vgl. Abb. 33) und im<br />

zweiten Untersuchungsjahr auch das Große<br />

Ochsenauge (Maniola jurtina) regelmäßig auf den<br />

Blühstreifen auf. Beide Schmetterlinge sind<br />

typische Arten mesotropher Säume oder Wiesen<br />

(EBERT 1991 a,b). Der gemeine Bläuling nutzt ausschließlich Leguminosen, hierbei vor allem<br />

Hornklee (Lotus corniculatus) als Raupenfutterpflanze. Die Raupen des Großen Ochsenauges<br />

fressen an verschiedenen Gräsern, wie z.B. Wiesenlieschgras (Phleum pratense)<br />

oder Knaulgras (Dactylis glomerata), bevorzugen offensichtlich aber schwach bis<br />

ungedüngte Standorte (WEIDEMANN 1995). Im intensiven Wirtschaftsgrünland ist diese Art<br />

nicht zu finden. 2004 konnte auf einem Blühstreifen ein Weibchen des Schwalbenschwanzes<br />

(Papilio machaon) an der Wilden Möhre bei der Eiablage beobachtet werden. Dieser<br />

Tagfalter kann sich aufgrund seines Flugvermögens in<br />

Abb. 33: Der Gemeine Bläuling trat vor<br />

allem 2004 und 2006 regelmäßig<br />

auf den Blühstreifen auf. Raupenfutterpflanzen<br />

sind verschiedene<br />

Leguminosen, wie z.B. Hornklee.