Empfehlungen zur Gestaltung von Steuerungssystemen auf der Ebene

Empfehlungen zur Gestaltung von Steuerungssystemen auf der Ebene

Empfehlungen zur Gestaltung von Steuerungssystemen auf der Ebene

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Modellbericht zu Nordrhein-Westfalen<br />

Forschung <strong>von</strong> je 50%; an den Fachhochschulen entfallen 85% <strong>auf</strong> die Lehre und 15% <strong>auf</strong><br />

die Forschung.<br />

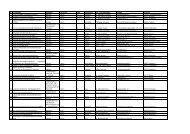

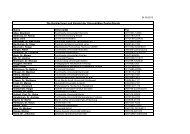

Aufgabenbereich Indikator Universitäten<br />

Fachhochschulen<br />

Lehre Absolventenzahl 50% 85%<br />

Forschung Drittmittel 40% 15%<br />

Promotionen 10%<br />

Für die Absolventenzahl wird dabei nach Abschlussart und Studiendauer gewichtet, außerdem<br />

werden Erfolge bei <strong>der</strong> Gleichstellung in den Natur- und Ingenieurwissenschaften berücksichtigt;<br />

an den Fachhochschulen wird <strong>auf</strong> ihren Wunsch hin zudem eine Gewichtung<br />

nach Fächergruppe vorgenommen. Ebenfalls wunschgemäß werden an den Fachhochschulen<br />

auch die Drittmittel nach Fächergruppe gewichtet. Bei Promotionen werden an den Universitäten<br />

ebenfalls Erfolge bei <strong>der</strong> Gleichstellung berücksichtigt.<br />

An den Universitäten wird für alle Indikatoren ein Durchschnitt aus den Werten <strong>der</strong> letzten<br />

drei verfügbaren Jahre gebildet. An den Fachhochschulen hingegen werden Werte aus<br />

nur zwei Jahren zugrunde gelegt, die wie folgt gewichtet werden: 70% <strong>der</strong> Werte des letzten<br />

verfügbaren Jahres, 30% <strong>der</strong>er des vorletzten Jahres.<br />

Für die einzelnen Indikatoren werden die folgenden Gewichtungsfaktoren eingesetzt: Bei<br />

den Studienabschlüssen werden Bachelor- und für Diplomabschlüsse jeweils mit 1 gewichtet,<br />

Masterabschlüsse dagegen mit 0,5. Ein Abschluss strikt innerhalb <strong>der</strong> Regelstudienzeit<br />

wird mit Faktor 2 gewichtet, ein späterer Abschluss mit 1. An den Fachhochschulen werden<br />

die Absolventen <strong>der</strong> Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit dem Faktor 1 gewichtet;<br />

die <strong>der</strong> Natur- und Ingenieurwissenschaften mit dem Faktor 2,5. Dieses Verhältnis<br />

dreht sich bei <strong>der</strong> Gewichtung <strong>der</strong> Drittmittel um: Faktor 2,5 für die Geistes-, Sozial- und<br />

Wirtschaftswissenschaften, Faktor 1 für Natur- und Ingenieurwissenschaften.<br />

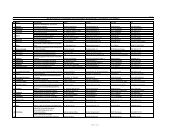

Die Berücksichtigung <strong>der</strong> Erfolge in <strong>der</strong> Gleichstellung erfolgt über ein komplexes System<br />

<strong>von</strong> Bonus- und Maluspunkten. Dabei wird für jeden Studienbereich innerhalb <strong>der</strong> Natur-<br />

und Ingenieurwissenschaften, in dem <strong>der</strong> Frauenanteil weniger als 50% beträgt, geprüft, ob<br />

<strong>der</strong> tatsächliche Frauenanteil über o<strong>der</strong> unter dem jeweiligen landesweiten Durchschnitt liegt.<br />

So geht die Zahl <strong>der</strong> Absolventinnen, um die <strong>der</strong> jeweilige Erwartungswert übertroffen wird,<br />

doppelt in die Berechnungen ein. Wenn z.B. <strong>der</strong> durchschnittliche Frauenanteil eines Faches<br />

bei 10% liegt, an einer Hochschule aber 15 <strong>von</strong> 100 Absolventen weiblich sind, dann werden<br />

5 Absolventinnen als „Bonus“ hinzugerechnet; für diese Hochschule wird also mit 105 statt<br />

den tatsächlichen 100 Absolvent(inn)en gerechnet. Erreicht die Anzahl <strong>der</strong> Absolventinnen<br />

nicht den landesweiten Durchschnitt, erfolgt dagegen ein entsprechen<strong>der</strong> Abschlag. Die jeweiligen<br />

Bonus- bzw. Maluszahlen werden dann <strong>auf</strong> Fächergruppenebene aggregiert und<br />

schließlich über alle Fächergruppen hinweg saldiert. Der Saldo wird mit dem Verstärkungsfaktor<br />

2 multipliziert, um eine noch stärkere Berücksichtigung <strong>der</strong> Gleichstellung zu erreichen.<br />

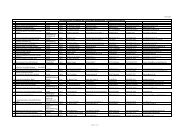

2.5 Haushaltsflexibilisierung<br />

Die Flexibilisierung <strong>der</strong> Hochschulhaushalte ist kein Steuerungsinstrument im eigentlichen<br />

Sinne. Vielmehr ist sie als notwendige Vorbedingung für ein autonomes Agieren <strong>der</strong> Hochschulen<br />

zu betrachten. Allerdings ist die Frage, ob und inwieweit die Hochschulen die ihnen<br />

<strong>auf</strong>grund <strong>der</strong> Haushaltsflexibilisierung theoretisch zustehenden Freiheiten auch tatsächlich<br />

umsetzen können.<br />

Bereits seit 1992 gab es Finanzautonomie mit weitgehen<strong>der</strong> gegenseitiger Deckungsfähigkeit<br />

und begrenzter Übertragbarkeit. In 2003/04 lief ein zweijähriger Modellversuch zum<br />

95