Jahresbericht 2011 - Presse - Kunsthistorisches Museum Wien

Jahresbericht 2011 - Presse - Kunsthistorisches Museum Wien

Jahresbericht 2011 - Presse - Kunsthistorisches Museum Wien

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

56<br />

hoFJagd- und rÜstkammer<br />

Dr. christian BeAUForT-SPonTin, Direktor<br />

Dr. Matthias PFAFFenBicHLer<br />

Dr. Stefan KrAUSe*<br />

Michaela GreGor<br />

restaurierung<br />

Mag. christa AnGerMAnn<br />

Foi Martina PoYer<br />

Mag. Petra FUcHS<br />

Mag. caridad nieTo-DÍAZ<br />

* Mitarbeiterin Forschungsprojekt<br />

ForschungsproJekte<br />

die geätzte dekoration deutscher<br />

rüstungen der renaissance<br />

Projektmitarbeit: Dr. christian BeAUForT-<br />

SPonTin, Dr. Stefan KrAUSe<br />

Finanzierung: Gerda Henkel Stiftung<br />

Düsseldorf (Projekt-nr. AZ 43/F/09)<br />

Die Hofjagd- und rüstkammer des Kunsthistorischen<br />

<strong>Museum</strong>s hat im Jahr 2010 ein<br />

mehrjähriges Forschungsprojekt gestartet,<br />

in dessen Mittelpunkt die geätzten Verzierungen<br />

deutscher Plattnerarbeiten der renaissance<br />

stehen. Dankenswerter Weise hat die<br />

Gerda Henkel Stiftung in Düsseldorf die finanzielle<br />

Unterstützung dieses Vor habens inklusive<br />

einiger Forschungsreisen (Madrid,<br />

Dresden etc.) übernommen. ergänzt wurde<br />

das Projekt durch ein Andrew W. Mellon<br />

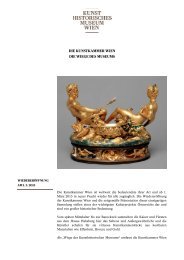

Ungarische Flügeltartsche Kaiser Maximilians i.<br />

(1459–1519), innsbruck, um 1515, inv.-nr. A 344<br />

Fellowship von Dr. Krause am Metropolitan<br />

<strong>Museum</strong> of Art in new York, Department of<br />

Arms and Armor, Stuart W. Pyhrr (September<br />

2010 – Februar <strong>2011</strong>).<br />

Die europäische Plattnerkunst erreichte im<br />

15. und 16. Jahrhundert ihre Blütezeit. Die<br />

besten Plattner arbeiteten zu jener Zeit in<br />

Mailand und im süddeutschen raum (Augsburg,<br />

innsbruck, nürnberg, Landshut). Gegen<br />

ende des 15. Jahrhunderts begannen<br />

diese Künstler, ihre Arbeiten mit figürlichen<br />

Motiven zu verzieren. Sie verwendeten dafür<br />

vor allem die Technik der eisenätzung,<br />

die im frühen 16. Jahrhundert auch in der<br />

graphischen Kunst (Dürer, Altdorfer etc.)<br />

zum einsatz gebracht wurde.<br />

Die Qualität dieser phantasievollen Dekorationen<br />

ist mit der zeitgleichen Graphik und<br />

der spätmittelalterlichen Buchmalerei auf<br />

eine Stufe zu stellen. Umso überraschender<br />

ist es, dass die bisherige Forschung diesem<br />

Aspekt der Kunstgeschichte nicht die gebührende<br />

Aufmerksamkeit gewidmet hat.<br />

Das Forschungsteam der Hofjagd- und rüstkammer<br />

hat sich nun zum Ziel gesetzt, den<br />

vielfältigen Motivschatz aufzuarbeiten, der<br />

auf deutschen Harnischen des Spätmittelalters<br />

und der renaissance zu finden ist.<br />

eine herausragende Wieder-entdeckung im<br />

rahmen dieses Projektes ist der rundschild<br />

König Maximilians i. (innsbruck, um 1505,<br />

inv.-nr. A 163). Die restaurierung des Schil-<br />

Knaben-Faltenrockharnisch für den späteren Kaiser Karl V. (1500–1558),<br />

Konrad Sensenhofer, innsbruck, 1512/14, inv.-nr. A 109<br />

des durch christa Angermann im Frühling<br />

2010 förderte einen unvergleichlichen spätmittelalterlichen<br />

Bildschmuck mit Drachenkämpfen,<br />

einhornjagden etc. zutage. Vier<br />

antikisierende Kandelaber auf diesem Schild<br />

sind von be sonderer Bedeutung; sie sind als<br />

die wohl frühesten renaissanceornamente<br />

Tirols anzusehen. eine ausführliche Studie zu<br />

dem Bildschmuck des rundschildes wird im<br />

Jahrbuch des Kunsthistorischen <strong>Museum</strong>s<br />

<strong>Wien</strong> (Bd. 13/14, <strong>2011</strong>/2012) publiziert.<br />

Die Dekoration der Ungarischen Flügeltartsche<br />

Kaiser Maximilians i. (innsbruck,<br />

um 1515; A 344) wurde seit dem 19. Jahrhundert<br />

Albrecht Dürer zugeschrieben. Die<br />

Untersuchung der Tartsche erbrachte nun die<br />

Zuweisung dieser Arbeit an einen anonymen<br />

innsbrucker Ätzmaler, der u. a. von Dürer<br />

beeinflusst war. Andere Motive des Schildes,<br />

etwa die Windköpfe in den vier ecken,<br />

stehen der Donauschule, v. a. den Zeichnungen<br />

Wolf Hubers, nahe. Manche der Vögel in<br />

der randleiste des Schildes sind nach einer<br />

niederrheinischen ornamentvorlage des späten<br />

15. Jahrhunderts ausgeführt worden. ein<br />

ausführlicher Katalogbeitrag für die kommende<br />

Ausstellung zu Kaiser Maximilian i.<br />

in <strong>Wien</strong> wird diese erkenntnisse zusammenfassen.<br />

ein weiterer Schwerpunkt des Projektes liegt<br />

auf dem Œuvre des Augsburger Graphikers<br />

Daniel Hopfer (1471–1536) als Harnischätzer.<br />

Dieser Bereich bedarf einer besonders