2. Natur und Landschaft 2.1 Naturräumliche ... - Stadt Schriesheim

2. Natur und Landschaft 2.1 Naturräumliche ... - Stadt Schriesheim

2. Natur und Landschaft 2.1 Naturräumliche ... - Stadt Schriesheim

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

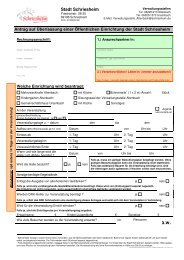

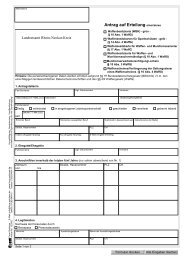

Umweltbericht - <strong>Stadt</strong> <strong>Schriesheim</strong><br />

<strong>2.</strong>1.2 Geologie<br />

6<br />

<strong>2.</strong> NATUR UND LANDSCHAFT<br />

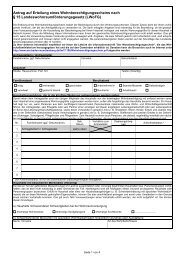

Die Geologie im Raum <strong>Schriesheim</strong> wurde bereits 1904 bzw. 1917 in der "Geologischen<br />

Spezialkarte des Herzogtums Baden" dargestellt. Diese Karten wurden<br />

vom Geologischen Landesamt Baden-Württemberg 1984 bzw. 1985 neu aber<br />

unverändert herausgeben.<br />

Abb. 3 zeigt den für <strong>Schriesheim</strong> zutreffenden Ausschnitt mit einer vereinfachenden<br />

<strong>und</strong> farblich zusammenfassenden Benennung der Gesteine.<br />

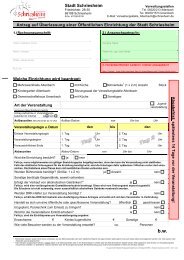

Die ältesten Gesteine in <strong>Schriesheim</strong> sind nördlich des <strong>Schriesheim</strong>er Tals sowie<br />

am Kuhberg zu finden. Sie stammen aus der Phase der variskischen Gebirgsbildung<br />

im Karbon <strong>und</strong> sind etwa 318 Mio. bis 328 Mio. Jahre alt (nach<br />

ENGESSER, LEIBER 1991).<br />

Dieses Gr<strong>und</strong>gebirge besteht aus granitischen, kieselsäurearmen magmatischen<br />

Schmelzen. Der Biotitgranit wird auch Heidelberger Granit genannt (in Abb. 3 rosa).<br />

Beim Eindringen der granitischen Schmelzen ist das vorhandene Nebengestein<br />

(Grauwackensandsteine) zu metamorphen Schiefern umgeformt worden (in<br />

Abb. 3 grün). Aus dieser Phase der Gebirgsbildung stammt auch als Besonderheit<br />

der sogenannte "<strong>Schriesheim</strong>it". Dieses basische Gestein ist ein pyroxenführender<br />

Olivinhornblendit <strong>und</strong> kommt nur in einem kleinen Bereich nordöstlich<br />

<strong>Schriesheim</strong>s vor (SCHWEIZER <strong>und</strong> KRAATZ 1982, HELLWIG 1997).<br />

Das Tal des Kanzelbachs bildet im Granit eine Engstelle. Der Granit enthält<br />

Quarzgänge. Zum Teil ist er zu Grus verwittert.<br />

Im Weiten Tal <strong>und</strong> an der Seitzmühle tritt eine Scholle Hornblendegabbro auf,<br />

der früher auch als Diorit bzw. Gabbrodiorit bezeichnet wurde (SCHWEIZER,<br />

KRAATZ 1982).<br />

Der Amphibolgranit bei Ursenbach wurde für Ornamentsteine abgebaut.<br />

(ENGESSER, LEIBER 1991).<br />

In der Grube Anna-Elisabeth durchschlägt ein gangartiges Pyrit-Kupfer-Bleiglanz-<br />

Vorkommen (Pyrit-Markasit-Brekkzie) den Biotitgranit des Branichs. Aus den Erzen<br />

der als Besucherbergwerk ausgebauten Grube wurde im Mittelalter Silber<br />

gewonnen <strong>und</strong> im 18. Jh. bis 19. Jh. Eisenvitriol. Im Weiten Tal erfolgte aus einem<br />

durch den Biotitgranit verlaufenden 1,5 km langen <strong>und</strong> bis zu 3 m mächtigen<br />

Gang Abbau von Schwerspat (Baryt).