Progetto Co.Al.Ta. II Sintesi dei risultati - Cra

Progetto Co.Al.Ta. II Sintesi dei risultati - Cra

Progetto Co.Al.Ta. II Sintesi dei risultati - Cra

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Damiani.qxp 25/02/2008 10.08 Pagina 77<br />

Introduzione<br />

La valorizzazione del carciofo di Pietrelcina è una<br />

delle strategie proposte nel progetto COALTA1 per<br />

sostituire la coltivazione del tabacco nell'area del<br />

beneventano. <strong>Ta</strong>le coltura diffusa da oltre un secolo<br />

nella zona presenta due significative caratteristiche<br />

che la rendono particolarmente interessante: la<br />

tardività che gli permette di fornire prodotto in un<br />

periodo in cui il carciofo locale è assente e l'alto<br />

contenuto di inulina che lo rendono particolarmene<br />

adatto per la terapia di disfunzioni meataboliche<br />

<strong>dei</strong> lipidi e <strong>dei</strong> glucidi (del Piano et al., 2006).<br />

L'analisi di tali caratteristiche in carciofaie della<br />

zona ha mostrato tuttavia una variabilità tra ed<br />

entro carciofaie che giustifica ulteriori studi per<br />

caratterizzare la variabilità entro piante dell'accessione<br />

e per definire un genotipo tipico di<br />

Pietrelcina che si disitngua anche molecolarmente<br />

dal carciofo Romanesco da cui indubitabilmente<br />

deriva. Lo scopo di tale lavoro è stato quindi lo studio<br />

tramite marcatori molecolari della variabilità<br />

genetica della specie Cynara scolymus L. con l'intento<br />

applicativo di definire un pattern molecolare<br />

distintivo di cv locali campane.<br />

Materiali e metodi<br />

E' stato estratto il DNA da 66 piante: 38 piante da<br />

13 aziende della zona di Pietrelcina, 6 dell'ecotipo<br />

Pietrelcina conservato presso la banca del germoplasma<br />

del CRPV di Sassari (piante 7.x), 16 di carciofo<br />

Capuanello da due aziende (piante 5.x e 6.x), 4 di<br />

Romanesco recuperate in centro e sud Italia (9.x e<br />

4.x), e due altre piante fuori tipo (8 ecotipo Scafati e<br />

10 allungato umbro). L'analisi molecolare è stata<br />

eseguita valutando il polimorfismo di regioni microsatellitarie<br />

e il polimorfismo generato con la tecnica<br />

AFLP (Vos et al., 1995) utilizzando una sola coppia<br />

di primer derivati dalla restrizione con gli enzimi<br />

EcoRI e MseI ed utilizzando le basi selettive ACT e<br />

CAA ai due rispettivi siti di taglio. E' stata anche<br />

<strong>Progetto</strong> <strong>Co</strong>.<strong>Al</strong>.<strong>Ta</strong>. <strong>II</strong> 77<br />

Caratterizzazione molecolare di accessioni di carciofo di<br />

Pietrelcina<br />

<strong>Ta</strong>viani P, Menconi L, Rubini A, <strong>Co</strong>zzolino E 1 , Leone V 1 , Damiani F<br />

Istituto Genetica Vegetale CNR via Madonna <strong>Al</strong>ta 130, 06128<br />

Perugia 075 5014862, fax 0755014869,<br />

francesco.damiani@igv.cnr.it;<br />

1Unità di ricerca per le colture alternative al tabacco CRA, via<br />

Vitiello 116, 84018 Scafati (SA)<br />

applicata la tecnica S-Sap che consiste nell'amplificazione<br />

di DNA ristretto con un primer ancorato al<br />

sito di taglio ed uno ricavato dalla sequenza di un<br />

retrotrasposone endogeno. Per l' S-Sap sono stati utilizzati<br />

primer ancorati al sito di taglio MseI aventi le<br />

basi selettive CAA, CAC e CAT in combinazione<br />

con un primer disegnato sul retrotrasposone<br />

CYRE5 (Acquadro et al., 2006). Nell'analisi <strong>dei</strong><br />

<strong>risultati</strong>, i profili di ogni combinazione di primers<br />

sono stati riportati come dati di presenza assenza<br />

della banda per ogni campione costruendo una<br />

matrice binaria unica per S-SAP e AFLP, da cui è<br />

stata calcolata la matrice delle distanze genetiche<br />

con l'indice di Nei, seguita da una analisi cluster con<br />

il metodo UPGMA e rappresentata graficamente da<br />

un dendrogramma elaborato con il software<br />

NTSYS-pc (Rohlf, 1993). Per l'analisi <strong>dei</strong> microsatelliti<br />

ci si è basati sulle tecniche ed i primer sviluppati<br />

in carciofo da Acquadro et al (2003; 2005).<br />

Sono state utilizzate 12 combinazioni di primer SSR<br />

e per ogni coppia di primer è stato mantenuto il<br />

nome del codice del locus. Per un confronto diretto<br />

<strong>dei</strong> <strong>risultati</strong> ottenuti con i marcatori "multi-locus"<br />

(S-SAP e AFLP) e a "singolo locus" (SSR) è stata<br />

eseguita un'analisi di raggruppamento cluster con<br />

relativo dendrogramma anche dalla matrice della<br />

distanza genetica costruita con i marcatori SSR. Le<br />

due matrici sono state quindi combinate e con le<br />

stesse modalità si è costruito un dendogramma complessivo<br />

della variabilità genetica osservata.<br />

Risultati<br />

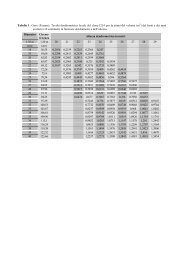

Dall'analisi AFLP e S-SAP si sono ottenute 141<br />

bande polimorfiche, mentre l'analisi SSR condotta<br />

su 12 loci ha evidenziato la presenza di un totale di<br />

26 alleli. Di questi, 3 alleli sono presenti in tutte le<br />

piante del controllo Pietrelcina (piante 7.x) e non<br />

condivisi con altre accessioni ad eccezione di uno<br />

con la n. 10. I dendogrammi ottenuti dall'analisi di<br />

similarità con i due tipi di marcatori danno <strong>risultati</strong><br />

molto simili e l'ulteriore elaborazione ottenuta<br />

raggrupando tutti i dati è riportata in fig. 1.<br />

Solo due accessioni ( n.7 e n. 6) risultano omogenee<br />

e distinguibili, le 38 piante collezionate nella<br />

zona di Pietrelcina sono alquanto eterogenee,