Journal of Applied Knowledge Management - Felix Moedritscher

Journal of Applied Knowledge Management - Felix Moedritscher

Journal of Applied Knowledge Management - Felix Moedritscher

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

154 KAPITEL 11. WISSENSVERMITTLUNG<br />

11.2 Definition und Grundlagen der Wissensvermittlung<br />

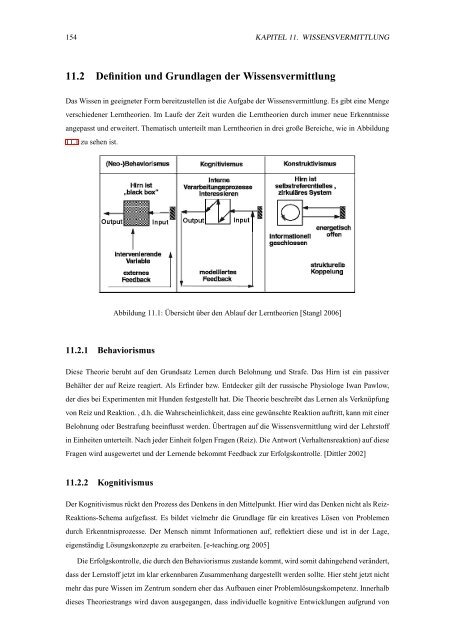

Das Wissen in geeigneter Form bereitzustellen ist die Aufgabe der Wissensvermittlung. Es gibt eine Menge<br />

verschiedener Lerntheorien. Im Laufe der Zeit wurden die Lerntheorien durch immer neue Erkenntnisse<br />

angepasst und erweitert. Thematisch unterteilt man Lerntheorien in drei große Bereiche, wie in Abbildung<br />

11.1 zu sehen ist.<br />

Abbildung 11.1: Übersicht über den Ablauf der Lerntheorien [Stangl 2006]<br />

11.2.1 Behaviorismus<br />

Diese Theorie beruht auf den Grundsatz Lernen durch Belohnung und Strafe. Das Hirn ist ein passiver<br />

Behälter der auf Reize reagiert. Als Erfinder bzw. Entdecker gilt der russische Physiologe Iwan Pawlow,<br />

der dies bei Experimenten mit Hunden festgestellt hat. Die Theorie beschreibt das Lernen als Verknüpfung<br />

von Reiz und Reaktion. , d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass eine gewünschte Reaktion auftritt, kann mit einer<br />

Belohnung oder Bestrafung beeinflusst werden. Übertragen auf die Wissensvermittlung wird der Lehrst<strong>of</strong>f<br />

in Einheiten unterteilt. Nach jeder Einheit folgen Fragen (Reiz). Die Antwort (Verhaltensreaktion) auf diese<br />

Fragen wird ausgewertet und der Lernende bekommt Feedback zur Erfolgskontrolle. [Dittler 2002]<br />

11.2.2 Kognitivismus<br />

Der Kognitivismus rückt den Prozess des Denkens in den Mittelpunkt. Hier wird das Denken nicht als Reiz-<br />

Reaktions-Schema aufgefasst. Es bildet vielmehr die Grundlage für ein kreatives Lösen von Problemen<br />

durch Erkenntnisprozesse. Der Mensch nimmt Informationen auf, reflektiert diese und ist in der Lage,<br />

eigenständig Lösungskonzepte zu erarbeiten. [e-teaching.org 2005]<br />

Die Erfolgskontrolle, die durch den Behaviorismus zustande kommt, wird somit dahingehend verändert,<br />

dass der Lernst<strong>of</strong>f jetzt im klar erkennbaren Zusammenhang dargestellt werden sollte. Hier steht jetzt nicht<br />

mehr das pure Wissen im Zentrum sondern eher das Aufbauen einer Problemlösungskompetenz. Innerhalb<br />

dieses Theoriestrangs wird davon ausgegangen, dass individuelle kognitive Entwicklungen aufgrund von