Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...

Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...

Didaktische Konzepte hypermedialer Lernumgebungen: Umsetzung ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

6 <strong>Konzepte</strong> <strong>hypermedialer</strong> Lehre<br />

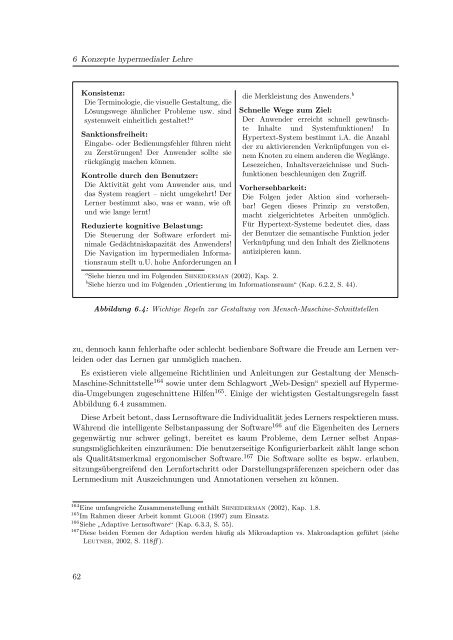

Konsistenz:<br />

Die Terminologie, die visuelle Gestaltung, die<br />

Lösungswege ähnlicher Probleme usw. sind<br />

systemweit einheitlich gestaltet! a<br />

Sanktionsfreiheit:<br />

Eingabe- oder Bedienungsfehler führen nicht<br />

zu Zerstörungen! Der Anwender sollte sie<br />

rückgängig machen können.<br />

Kontrolle durch den Benutzer:<br />

Die Aktivität geht vom Anwender aus, und<br />

das System reagiert – nicht umgekehrt! Der<br />

Lerner bestimmt also, was er wann, wie oft<br />

und wie lange lernt!<br />

Reduzierte kognitive Belastung:<br />

Die Steuerung der Software erfordert minimale<br />

Gedächtniskapazität des Anwenders!<br />

Die Navigation im hypermedialen Informationsraum<br />

stellt u.U. hohe Anforderungen an<br />

die Merkleistung des Anwenders. b<br />

Schnelle Wege zum Ziel:<br />

Der Anwender erreicht schnell gewünschte<br />

Inhalte und Systemfunktionen! In<br />

Hypertext-System bestimmt i.A. die Anzahl<br />

der zu aktivierenden Verknüpfungen von einem<br />

Knoten zu einem anderen die Weglänge.<br />

Lesezeichen, Inhaltsverzeichnisse und Suchfunktionen<br />

beschleunigen den Zugriff.<br />

Vorhersehbarkeit:<br />

Die Folgen jeder Aktion sind vorhersehbar!<br />

Gegen dieses Prinzip zu verstoßen,<br />

macht zielgerichtetes Arbeiten unmöglich.<br />

Für Hypertext-Systeme bedeutet dies, dass<br />

der Benutzer die semantische Funktion jeder<br />

Verknüpfung und den Inhalt des Zielknotens<br />

antizipieren kann.<br />

a Siehe hierzu und im Folgenden Shneiderman (2002), Kap. 2.<br />

b Siehe hierzu und im Folgenden ” Orientierung im Informationsraum“ (Kap. 6.2.2, S. 44).<br />

Abbildung 6.4: Wichtige Regeln zur Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen<br />

zu, dennoch kann fehlerhafte oder schlecht bedienbare Software die Freude am Lernen verleiden<br />

oder das Lernen gar unmöglich machen.<br />

Es existieren viele allgemeine Richtlinien und Anleitungen zur Gestaltung der Mensch-<br />

Maschine-Schnittstelle 164 sowie unter dem Schlagwort ” Web-Design“ speziell auf Hypermedia-Umgebungen<br />

zugeschnittene Hilfen 165 . Einige der wichtigsten Gestaltungsregeln fasst<br />

Abbildung 6.4 zusammen.<br />

Diese Arbeit betont, dass Lernsoftware die Individualität jedes Lerners respektieren muss.<br />

Während die intelligente Selbstanpassung der Software 166 auf die Eigenheiten des Lerners<br />

gegenwärtig nur schwer gelingt, bereitet es kaum Probleme, dem Lerner selbst Anpassungsmöglichkeiten<br />

einzuräumen: Die benutzerseitige Konfigurierbarkeit zählt lange schon<br />

als Qualitätsmerkmal ergonomischer Software. 167 Die Software sollte es bspw. erlauben,<br />

sitzungsübergreifend den Lernfortschritt oder Darstellungspräferenzen speichern oder das<br />

Lernmedium mit Auszeichnungen und Annotationen versehen zu können.<br />

164 Eine umfangreiche Zusammenstellung enthält Shneiderman (2002), Kap. 1.8.<br />

165 Im Rahmen dieser Arbeit kommt Gloor (1997) zum Einsatz.<br />

166 Siehe ” Adaptive Lernsoftware“ (Kap. 6.3.3, S. 55).<br />

167 Diese beiden Formen der Adaption werden häufig als Mikroadaption vs. Makroadaption geführt (siehe<br />

62<br />

Leutner, 2002, S. 118ff ).