Didaktische Konzepte und Veranschaulichungsmittel zum - BSCW

Didaktische Konzepte und Veranschaulichungsmittel zum - BSCW

Didaktische Konzepte und Veranschaulichungsmittel zum - BSCW

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

7.51<br />

5.25<br />

7.53<br />

7.54<br />

7.55<br />

5.30<br />

7.10<br />

7.56<br />

7.57<br />

7.58<br />

7.11<br />

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich Doris Vogel-Müller<br />

Masterarbeit<br />

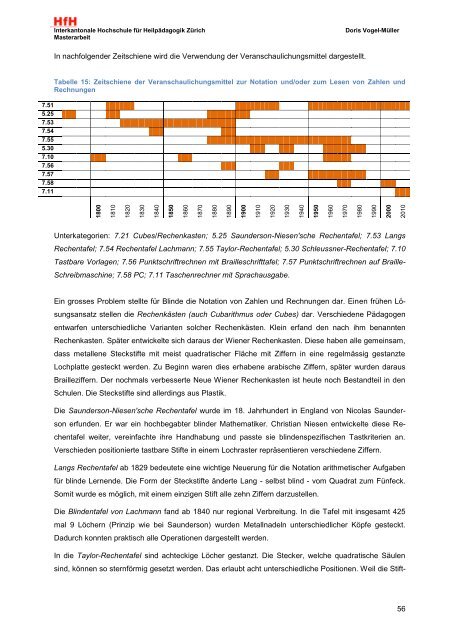

In nachfolgender Zeitschiene wird die Verwendung der <strong>Veranschaulichungsmittel</strong> dargestellt.<br />

Tabelle 15: Zeitschiene der <strong>Veranschaulichungsmittel</strong> zur Notation <strong>und</strong>/oder <strong>zum</strong> Lesen von Zahlen <strong>und</strong><br />

Rechnungen<br />

1800<br />

1810<br />

1820<br />

1830<br />

1840<br />

1850<br />

1860<br />

1870<br />

1880<br />

1890<br />

Unterkategorien: 7.21 Cubes/Rechenkasten; 5.25 Sa<strong>und</strong>erson-Niesen'sche Rechentafel; 7.53 Langs<br />

Rechentafel; 7.54 Rechentafel Lachmann; 7.55 Taylor-Rechentafel; 5.30 Schleussner-Rechentafel; 7.10<br />

Tastbare Vorlagen; 7.56 Punktschriftrechnen mit Brailleschrifttafel; 7.57 Punktschriftrechnen auf Braille-<br />

Schreibmaschine; 7.58 PC; 7.11 Taschenrechner mit Sprachausgabe.<br />

Ein grosses Problem stellte für Blinde die Notation von Zahlen <strong>und</strong> Rechnungen dar. Einen frühen Lö-<br />

sungsansatz stellen die Rechenkästen (auch Cubarithmus oder Cubes) dar. Verschiedene Pädagogen<br />

entwarfen unterschiedliche Varianten solcher Rechenkästen. Klein erfand den nach ihm benannten<br />

Rechenkasten. Später entwickelte sich daraus der Wiener Rechenkasten. Diese haben alle gemeinsam,<br />

dass metallene Steckstifte mit meist quadratischer Fläche mit Ziffern in eine regelmässig gestanzte<br />

Lochplatte gesteckt werden. Zu Beginn waren dies erhabene arabische Ziffern, später wurden daraus<br />

Brailleziffern. Der nochmals verbesserte Neue Wiener Rechenkasten ist heute noch Bestandteil in den<br />

Schulen. Die Steckstifte sind allerdings aus Plastik.<br />

Die Sa<strong>und</strong>erson-Niesen'sche Rechentafel wurde im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert in England von Nicolas Sa<strong>und</strong>er-<br />

son erf<strong>und</strong>en. Er war ein hochbegabter blinder Mathematiker. Christian Niesen entwickelte diese Re-<br />

chentafel weiter, vereinfachte ihre Handhabung <strong>und</strong> passte sie blindenspezifischen Tastkriterien an.<br />

Verschieden positionierte tastbare Stifte in einem Lochraster repräsentieren verschiedene Ziffern.<br />

Langs Rechentafel ab 1829 bedeutete eine wichtige Neuerung für die Notation arithmetischer Aufgaben<br />

für blinde Lernende. Die Form der Steckstifte änderte Lang - selbst blind - vom Quadrat <strong>zum</strong> Fünfeck.<br />

Somit wurde es möglich, mit einem einzigen Stift alle zehn Ziffern darzustellen.<br />

Die Blindentafel von Lachmann fand ab 1840 nur regional Verbreitung. In die Tafel mit insgesamt 425<br />

mal 9 Löchern (Prinzip wie bei Sa<strong>und</strong>erson) wurden Metallnadeln unterschiedlicher Köpfe gesteckt.<br />

Dadurch konnten praktisch alle Operationen dargestellt werden.<br />

In die Taylor-Rechentafel sind achteckige Löcher gestanzt. Die Stecker, welche quadratische Säulen<br />

sind, können so sternförmig gesetzt werden. Das erlaubt acht unterschiedliche Positionen. Weil die Stift-<br />

1900<br />

1910<br />

1920<br />

1930<br />

1940<br />

1950<br />

1960<br />

1970<br />

1980<br />

1990<br />

2000<br />

2010<br />

56