Arcipelago Itaca 7

Arcipelago Itaca 7

Arcipelago Itaca 7

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

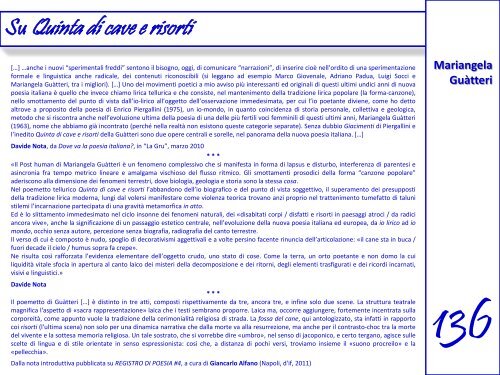

Su Quinta di cave e risorti<br />

[…] …anche i nuovi “sperimentali freddi” sentono il bisogno, oggi, di comunicare “narrazioni”, di inserire cioè nell’ordito di una sperimentazione<br />

formale e linguistica anche radicale, dei contenuti riconoscibili (si leggano ad esempio Marco Giovenale, Adriano Padua, Luigi Socci e<br />

Mariangela Guàtteri, tra i migliori). […] Uno dei movimenti poetici a mio avviso più interessanti ed originali di questi ultimi undici anni di nuova<br />

poesia italiana è quello che invece chiamo lirica tellurica e che consiste, nel mantenimento della tradizione lirica popolare (la forma-canzone),<br />

nello smottamento del punto di vista dall’io-lirico all’oggetto dell’osservazione immedesimata, per cui l’io poetante diviene, come ho detto<br />

altrove a proposito della poesia di Enrico Piergallini (1975), un io-mondo, in quanto coincidenza di storia personale, collettiva e geologica,<br />

metodo che si riscontra anche nell’evoluzione ultima della poesia di una delle più fertili voci femminili di questi ultimi anni, Mariangela Guàtteri<br />

(1963), nome che abbiamo già incontrato (perché nella realtà non esistono queste categorie separate). Senza dubbio Giacimenti di Piergallini e<br />

l’inedito Quinta di cave e risorti della Guàtteri sono due opere centrali e sorelle, nel panorama della nuova poesia italiana. […]<br />

Davide Nota, da Dove va la poesia italiana?, in “La Gru”, marzo 2010<br />

* * *<br />

«Il Post human di Mariangela Guàtteri è un fenomeno complessivo che si manifesta in forma di lapsus e disturbo, interferenza di parentesi e<br />

asincronia fra tempo metrico lineare e amalgama vischioso del flusso ritmico. Gli smottamenti prosodici della forma “canzone popolare”<br />

aderiscono alla dimensione dei fenomeni terrestri, dove biologia, geologia e storia sono la stessa cosa.<br />

Nel poemetto tellurico Quinta di cave e risorti l’abbandono dell’io biografico e del punto di vista soggettivo, il superamento dei presupposti<br />

della tradizione lirica moderna, lungi dal volersi manifestare come violenza teorica trovano anzi proprio nel trattenimento tumefatto di taluni<br />

stilemi l’incarnazione partecipata di una gravità metamorfica in atto.<br />

Ed è lo slittamento immedesimato nel ciclo insonne dei fenomeni naturali, dei «disabitati corpi / disfatti e risorti in paesaggi atroci / da radici<br />

ancora vive», anche la significazione di un passaggio estetico centrale, nell’evoluzione della nuova poesia italiana ed europea, da io lirico ad io<br />

mondo, occhio senza autore, percezione senza biografia, radiografia del canto terrestre.<br />

Il verso di cui è composto è nudo, spoglio di decorativismi aggettivali e a volte persino facente rinuncia dell’articolazione: «il cane sta in buca /<br />

fuori decade il cielo / humus sopra fa crepe».<br />

Ne risulta così rafforzata l’evidenza elementare dell’oggetto crudo, uno stato di cose. Come la terra, un orto poetante e non domo la cui<br />

liquidità vitale sfocia in apertura al canto laico dei misteri della decomposizione e dei ritorni, degli elementi trasfigurati e dei ricordi incarnati,<br />

visivi e linguistici.»<br />

Davide Nota<br />

* * *<br />

Il poemetto di Guàtteri […] è distinto in tre atti, composti rispettivamente da tre, ancora tre, e infine solo due scene. La struttura teatrale<br />

magnifica l'aspetto di «sacra rappresentazione» laica che i testi sembrano proporre. Laica ma, occorre aggiungere, fortemente incentrata sulla<br />

corporeità, come appunto vuole la tradizione della cerimonialità religiosa di strada. La fossa del cane, qui antologizzato, sta infatti in rapporto<br />

coi risorti (l'ultima scena) non solo per una dinamica narrativa che dalla morte va alla resurrezione, ma anche per il contrasto-choc tra la morte<br />

del vivente e la sottesa memoria religiosa. Un tale sostrato, che si vorrebbe dire «umbro», nel senso di jacoponico, e certo tergano, agisce sulle<br />

scelte di lingua e di stile orientate in senso espressionista: così che, a distanza di pochi versi, troviamo insieme il «suono procreilo» e la<br />

«pellecchia».<br />

Dalla nota introduttiva pubblicata su REGISTRO DI POESIA #4, a cura di Giancarlo Alfano (Napoli, d'if, 2011)<br />

Mariangela<br />

Guàtteri<br />

136