V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie

V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie

V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

116 V. <strong>Menschen</strong> <strong>und</strong> <strong>Ereignisse</strong><br />

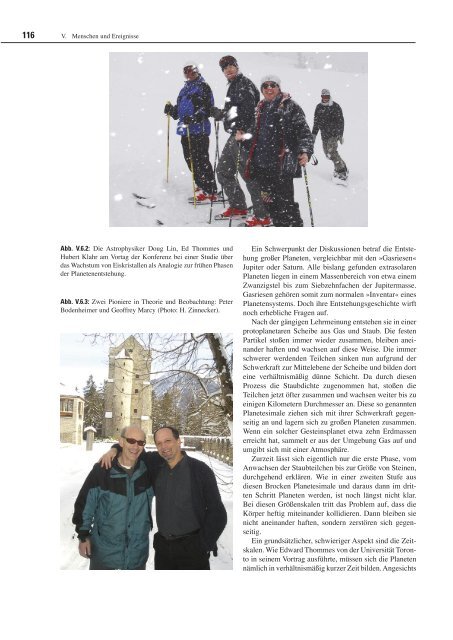

Abb. V.6.2: Die Astrophysiker Doug Lin, Ed Thommes <strong>und</strong><br />

Hubert Klahr am Vortag der Konferenz bei einer Studie über<br />

das Wachstum von Eiskristallen als Analogie zur frühen Phasen<br />

der Planetenentstehung.<br />

Abb. V.6.3: Zwei Pioniere in Theorie <strong>und</strong> Beobachtung: Peter<br />

Bodenheimer <strong>und</strong> Geoffrey Marcy (Photo: H. Zinnecker).<br />

Ein Schwerpunkt der Diskussionen betraf die Entstehung<br />

großer Planeten, vergleichbar mit den »Gasriesen«<br />

Jupiter oder Saturn. Alle bislang gef<strong>und</strong>en extrasolaren<br />

Planeten liegen in einem Massenbereich von etwa einem<br />

Zwanzigstel bis zum Siebzehnfachen der Jupitermasse.<br />

Gasriesen gehören somit zum normalen »Inventar« eines<br />

Planetensystems. Doch ihre Entstehungsgeschichte wirft<br />

noch erhebliche Fragen auf.<br />

Nach der gängigen Lehrmeinung entstehen sie in einer<br />

protoplanetaren Scheibe aus Gas <strong>und</strong> Staub. Die festen<br />

Partikel stoßen immer wieder zusammen, bleiben aneinander<br />

haften <strong>und</strong> wachsen auf diese Weise. Die immer<br />

schwerer werdenden Teilchen sinken nun aufgr<strong>und</strong> der<br />

Schwerkraft zur Mittelebene der Scheibe <strong>und</strong> bilden dort<br />

eine verhältnismäßig dünne Schicht. Da durch diesen<br />

Prozess die Staubdichte zugenommen hat, stoßen die<br />

Teilchen jetzt öfter zusammen <strong>und</strong> wachsen weiter bis zu<br />

einigen Kilometern Durchmesser an. Diese so genannten<br />

Planetesimale ziehen sich mit ihrer Schwerkraft gegenseitig<br />

an <strong>und</strong> lagern sich zu großen Planeten zusammen.<br />

Wenn ein solcher Gesteinsplanet etwa zehn Erdmassen<br />

erreicht hat, sammelt er aus der Umgebung Gas auf <strong>und</strong><br />

umgibt sich mit einer Atmosphäre.<br />

Zurzeit lässt sich eigentlich nur die erste Phase, vom<br />

Anwachsen der Staubteilchen bis zur Größe von Steinen,<br />

durchgehend erklären. Wie in einer zweiten Stufe aus<br />

diesen Brocken Planetesimale <strong>und</strong> daraus dann im dritten<br />

Schritt Planeten werden, ist noch längst nicht klar.<br />

Bei diesen Größenskalen tritt das Problem auf, dass die<br />

Körper heftig miteinander kollidieren. Dann bleiben sie<br />

nicht aneinander haften, sondern zerstören sich gegenseitig.<br />

Ein gr<strong>und</strong>sätzlicher, schwieriger Aspekt sind die Zeitskalen.<br />

Wie Edward Thommes von der Universität Toronto<br />

in seinem Vortrag ausführte, müssen sich die Planeten<br />

nämlich in verhältnismäßig kurzer Zeit bilden. Angesichts