V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie

V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie

V Menschen und Ereignisse - Max-Planck-Institut für Astronomie

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

56 III. Wissenschaftliche Arbeiten<br />

heiß, wenn es auf den Stern trifft, noch heißer als es die<br />

Sternenoberfläche sowieso schon ist. Dieses überheiße<br />

Gas kann nun in machen jungen Sternen mit Scheiben<br />

durch einen Überschuss an ultravioletter Strahlung beobachtet<br />

werden, <strong>und</strong> <strong>für</strong> diese Objekte liegt es nahe,<br />

dass zumindest der innere Teil der Scheibe turbulent ist.<br />

Im äußeren Teil der Scheibe sind wir jedoch auf eine<br />

Modellierung mit dem Computer angewiesen. Auch<br />

hier konnte noch keine klare abschließende Antwort<br />

über die Wetterbedingungen in der protoplanetaren<br />

Scheibe gef<strong>und</strong>en werden. Derzeit denkt man an ähnliche<br />

Verhältnisse wie auf der Erde. Manchmal ist es<br />

windstill, <strong>und</strong> dann stürmt es wieder. Und wenn in<br />

Florida ein Hurrikan wütet, dann kann in Heidelberg<br />

zum gleichen Zeitpunkt sehr wohl die Sonne scheinen<br />

<strong>und</strong> ein lindes Lüftchen wehen.<br />

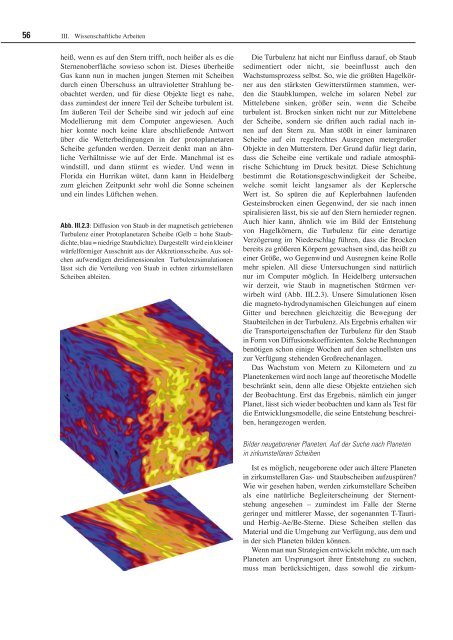

Abb. III.2.3: Diffusion von Staub in der magnetisch getriebenen<br />

Turbulenz einer Protoplanetaren Scheibe (Gelb = hohe Staubdichte,<br />

blau = niedrige Staubdichte). Dargestellt wird ein kleiner<br />

würfelförmiger Ausschnitt aus der Akkretionsscheibe. Aus solchen<br />

aufwendigen dreidimensionalen Turbulenzsimulationen<br />

lässt sich die Verteilung von Staub in echten zirkumstellaren<br />

Scheiben ableiten.<br />

Die Turbulenz hat nicht nur Einfluss darauf, ob Staub<br />

sedimentiert oder nicht, sie beeinflusst auch den<br />

Wachstumsprozess selbst. So, wie die größten Hagelkörner<br />

aus den stärksten Gewitterstürmen stammen, werden<br />

die Staubklumpen, welche im solaren Nebel zur<br />

Mittelebene sinken, größer sein, wenn die Scheibe<br />

turbulent ist. Brocken sinken nicht nur zur Mittelebene<br />

der Scheibe, sondern sie driften auch radial nach innen<br />

auf den Stern zu. Man stößt in einer laminaren<br />

Scheibe auf ein regelrechtes Ausregnen metergroßer<br />

Objekte in den Mutterstern. Der Gr<strong>und</strong> da<strong>für</strong> liegt darin,<br />

dass die Scheibe eine vertikale <strong>und</strong> radiale atmosphärische<br />

Schichtung im Druck besitzt. Diese Schichtung<br />

bestimmt die Rotationsgeschwindigkeit der Scheibe,<br />

welche somit leicht langsamer als der Keplersche<br />

Wert ist. So spüren die auf Keplerbahnen laufenden<br />

Gesteinsbrocken einen Gegenwind, der sie nach innen<br />

spiralisieren lässt, bis sie auf den Stern hernieder regnen.<br />

Auch hier kann, ähnlich wie im Bild der Entstehung<br />

von Hagelkörnern, die Turbulenz <strong>für</strong> eine derartige<br />

Verzögerung im Niederschlag führen, dass die Brocken<br />

bereits zu größeren Körpern gewachsen sind, das heißt zu<br />

einer Größe, wo Gegenwind <strong>und</strong> Ausregnen keine Rolle<br />

mehr spielen. All diese Untersuchungen sind natürlich<br />

nur im Computer möglich. In Heidelberg untersuchen<br />

wir derzeit, wie Staub in magnetischen Stürmen verwirbelt<br />

wird (Abb. III.2.3). Unsere Simulationen lösen<br />

die magneto-hydrodynamischen Gleichungen auf einem<br />

Gitter <strong>und</strong> berechnen gleichzeitig die Bewegung der<br />

Staubteilchen in der Turbulenz. Als Ergebnis erhalten wir<br />

die Transporteigenschaften der Turbulenz <strong>für</strong> den Staub<br />

in Form von Diffusionskoeffizienten. Solche Rechnungen<br />

benötigen schon einige Wochen auf den schnellsten uns<br />

zur Verfügung stehenden Großrechenanlagen.<br />

Das Wachstum von Metern zu Kilometern <strong>und</strong> zu<br />

Planetenkernen wird noch lange auf theoretische Modelle<br />

beschränkt sein, denn alle diese Objekte entziehen sich<br />

der Beobachtung. Erst das Ergebnis, nämlich ein junger<br />

Planet, lässt sich wieder beobachten <strong>und</strong> kann als Test <strong>für</strong><br />

die Entwicklungsmodelle, die seine Entstehung beschreiben,<br />

herangezogen werden.<br />

Bilder neugeborener Planeten. Auf der Suche nach Planeten<br />

in zirkumstellaren Scheiben<br />

Ist es möglich, neugeborene oder auch ältere Planeten<br />

in zirkumstellaren Gas- <strong>und</strong> Staubscheiben aufzuspüren?<br />

Wie wir gesehen haben, werden zirkumstellare Scheiben<br />

als eine natürliche Begleiterscheinung der Sternentstehung<br />

angesehen – zumindest im Falle der Sterne<br />

geringer <strong>und</strong> mittlerer Masse, der sogenannten T-Tauri-<br />

<strong>und</strong> Herbig-Ae/Be-Sterne. Diese Scheiben stellen das<br />

Material <strong>und</strong> die Umgebung zur Verfügung, aus dem <strong>und</strong><br />

in der sich Planeten bilden können.<br />

Wenn man nun Strategien entwickeln möchte, um nach<br />

Planeten am Ursprungsort ihrer Entstehung zu suchen,<br />

muss man berücksichtigen, dass sowohl die zirkum-