Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...

Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...

Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Mehrzahl <strong>der</strong> als Totalreservate behandelten<br />

Naturwaldreservate und unter Umständen<br />

auch kleinere Waldnaturschutzgebiete.<br />

Ihr beson<strong>der</strong>er Wert liegt in ihrem <strong>Beitrag</strong><br />

<strong>für</strong> Totholzinsekten, Pilze und Höhlenbrüter.<br />

3.4 Die Elemente des Biotopverbundes<br />

3.4.1 Innerhalb des Waldes<br />

Kernflächen<br />

Kernflächen u. a. in zonalen Waldgesellschaften<br />

sind in aller Regel solche ohne o<strong>der</strong><br />

nur mit aussetzen<strong>der</strong>, eingeschränkter bzw.<br />

ganz extensiver Nutzung und meist hohem<br />

Strukturreichtum wie sie klassischerweise<br />

in den<br />

Nationalparken (z. B. Bayerischer Wald,<br />

Berchtesgaden, Hainich, Jasmund, Harz,<br />

Kellerwald, Müritz, Sächsische Schweiz),<br />

Kernzonen von Biosphärenreservaten<br />

(z. B. Rhön, Pfälzer Wald, Schorfheide-<br />

Chorin, Spreewald),<br />

Naturwaldreservaten,<br />

Naturschutzgebieten mit Nutzungsverzicht<br />

und<br />

so genannten arB-Flächen7 vorkommen. Auch so genannte Hiebsruheflächen,<br />

u. a. im kleinparzellierten Privatwald,<br />

auf denen <strong>zum</strong>indest zeitweilig keine<br />

Nutzung stattfindet, gehören dazu.<br />

Allen diesen Flächen ist gemein, dass sich in<br />

ihnen wegen des Nutzungsverzichtes hohe<br />

Totholzvorräte ansammeln, reife Waldstadien<br />

entwickeln bzw. wichtige Waldphasen<br />

des Zerfalls und <strong>der</strong> Verjüngung<br />

ausbilden können (vgl. Abb. 1).<br />

Ein Teil ist außerdem ebenso wie viele Wald-<br />

Naturschutzgebiete als FFH-Gebiete gemeldet,<br />

d. h. <strong>für</strong> diese Flächen werden künftig<br />

Managementpläne aufgestellt.<br />

Zu den Kernflächen gehören auch<br />

– Mittel- und Hutewäl<strong>der</strong>,<br />

– Nie<strong>der</strong>wäl<strong>der</strong>,<br />

– Moorrandwäl<strong>der</strong> o<strong>der</strong><br />

– Wäl<strong>der</strong> <strong>der</strong> Auen,<br />

die durch eine beson<strong>der</strong>e Struktur, wie sie<br />

z. B. Mittelwäl<strong>der</strong> kennzeichnet, licht-<br />

bedürftigen Arten Lebensraum bieten o<strong>der</strong><br />

die sich durch seltene, spezielle Baumartenzusammensetzungen<br />

(wie Spirkenvorkommen<br />

im Hochmoorbereich) bzw. durch periodische<br />

Überflutungen (Weich- und<br />

Hartholzaue) auszeichnen.<br />

Im Zusammenhang mit diesen seltenen und<br />

daher grundsätzlich schützenswerten<br />

Waldbiotoptypen muss einmal mehr darauf<br />

hingewiesen werden, dass <strong>der</strong> <strong>für</strong> Mitteleuropa<br />

typische und von Natur aus verbreitetste<br />

Biotoptyp, <strong>der</strong> Buchenwald, in seinen<br />

verschiedenartigen Ausprägungen (24 verschiedene<br />

Buchenwaldtypen) durch die historische<br />

Nutzung – beson<strong>der</strong>s durch<br />

Kahlschlagwirtschaft – dramatisch zurückgegangen<br />

ist.<br />

Nicht einmal ein Zehntel <strong>der</strong> potenziellen<br />

Buchenwaldflächen ist mit Buchenwald<br />

bestanden (KNAPP 2004), wobei hinzukommt,<br />

dass bestimmte Bewirtschaftungsverfahren<br />

(z. B. Großschirmschlag) zu einer<br />

Vereinheitlichung und Verarmung <strong>der</strong> natürlichen<br />

Raum-, Mischungs- und Altersstrukturen<br />

geführt haben. Auch die Neigung<br />

<strong>der</strong> Buche, mit zunehmendem Alter bzw.<br />

Durchmesser einen Rotkern zu bilden, <strong>der</strong><br />

Einige wesentliche Waldlebensraumtypen <strong>der</strong> FFH-RICHTLINIE in Deutschland:<br />

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum, Codenr. 9110)<br />

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum, Codenr. 9130)<br />

Mitteleuropäische Kalk-Buchenwäl<strong>der</strong> (Cephalanthero-Fagion, Codenr. 9150)<br />

Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum, Codenr. 9160)<br />

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum, Codenr. 9170)<br />

*Schlucht- und Hangmischwäl<strong>der</strong> (Tilio-Acerion, Codenr. *9180), prioritär<br />

*Erlen- und Eschenwäl<strong>der</strong> und Weichholzauenwäl<strong>der</strong> an Fließgewässern (Alno-<br />

Padion, Alnion incanae, Salicion albae, Codenr. *91E0), prioritär<br />

Eichen-Ulmen-Eschen-Auenwäl<strong>der</strong> am Ufer großer Flüsse (Codenr. 91F0)<br />

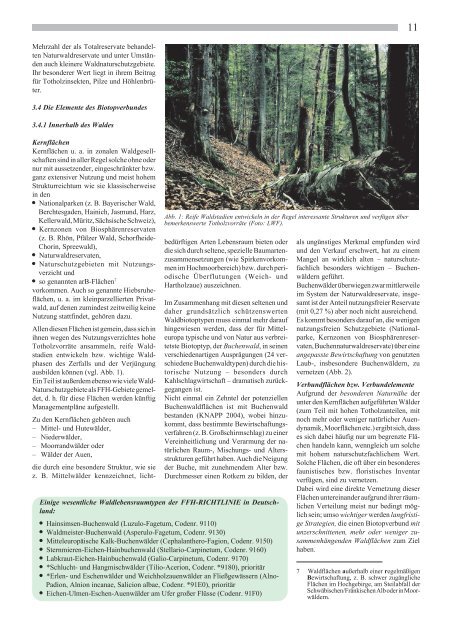

Abb. 1: Reife Waldstadien entwickeln in <strong>der</strong> Regel interessante Strukturen und verfügen über<br />

bemerkenswerte Totholzvorräte (Foto: LWF).<br />

11<br />

als ungünstiges Merkmal empfunden wird<br />

und den Verkauf erschwert, hat zu einem<br />

Mangel an wirklich alten – naturschutzfachlich<br />

beson<strong>der</strong>s wichtigen – Buchenwäl<strong>der</strong>n<br />

geführt.<br />

Buchenwäl<strong>der</strong> überwiegen zwar mittlerweile<br />

im System <strong>der</strong> Naturwaldreservate, insgesamt<br />

ist <strong>der</strong> Anteil nutzungsfreier Reservate<br />

(mit 0,27 %) aber noch nicht ausreichend.<br />

Es kommt beson<strong>der</strong>s darauf an, die wenigen<br />

nutzungsfreien Schutzgebiete (Nationalparke,<br />

Kernzonen von Biosphärenreservaten,<br />

Buchennaturwaldreservate) über eine<br />

angepasste Bewirtschaftung von genutzten<br />

Laub-, insbeson<strong>der</strong>e Buchenwäl<strong>der</strong>n, zu<br />

vernetzen (Abb. 2).<br />

Verbundflächen bzw. Verbundelemente<br />

Aufgrund <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>en Naturnähe <strong>der</strong><br />

unter den Kernflächen aufgeführten Wäl<strong>der</strong><br />

(<strong>zum</strong> Teil mit hohen Totholzanteilen, mit<br />

noch mehr o<strong>der</strong> weniger natürlicher Auendynamik,<br />

Moorflächen etc.) ergibt sich, dass<br />

es sich dabei häufig nur um begrenzte Flächen<br />

handeln kann, wenngleich um solche<br />

mit hohem naturschutzfachlichem Wert.<br />

Solche Flächen, die oft über ein beson<strong>der</strong>es<br />

faunistisches bzw. floristisches Inventar<br />

verfügen, sind zu vernetzen.<br />

Dabei wird eine direkte Vernetzung dieser<br />

Flächen untereinan<strong>der</strong> aufgrund ihrer räumlichen<br />

Verteilung meist nur bedingt möglich<br />

sein; umso wichtiger werden langfristige<br />

Strategien, die einen Biotopverbund mit<br />

unzerschnittenen, mehr o<strong>der</strong> weniger zusammenhängenden<br />

Waldflächen <strong>zum</strong> Ziel<br />

haben.<br />

7 Waldflächen außerhalb einer regelmäßigen<br />

Bewirtschaftung, z. B. schwer zugängliche<br />

Flächen im Hochgebirge, am Steilabfall <strong>der</strong><br />

Schwäbischen/Fränkischen Alb o<strong>der</strong> in Moorwäl<strong>der</strong>n.