Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...

Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...

Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

78<br />

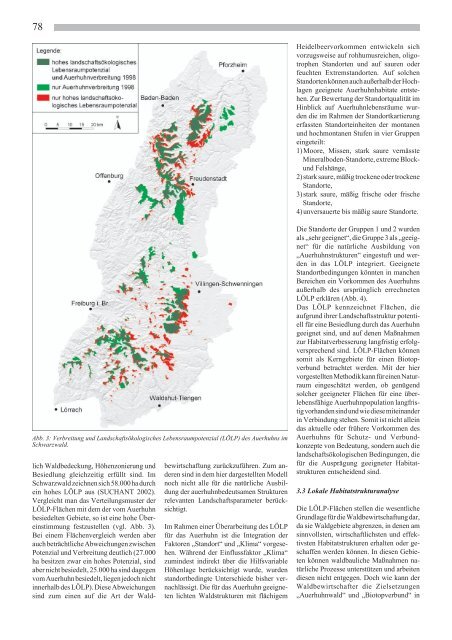

Abb. 3: Verbreitung und Landschaftsökologisches Lebensraumpotenzial (LÖLP) des Auerhuhns im<br />

Schwarzwald.<br />

lich Waldbedeckung, Höhenzonierung und<br />

Besiedlung gleichzeitig erfüllt sind. Im<br />

Schwarzwald zeichnen sich 58.000 ha durch<br />

ein hohes LÖLP aus (SUCHANT 2002).<br />

Vergleicht man das Verteilungsmuster <strong>der</strong><br />

LÖLP-Flächen mit dem <strong>der</strong> vom Auerhuhn<br />

besiedelten Gebiete, so ist eine hohe Übereinstimmung<br />

festzustellen (vgl. Abb. 3).<br />

Bei einem Flächenvergleich werden aber<br />

auch beträchtliche Abweichungen zwischen<br />

Potenzial und Verbreitung deutlich (27.000<br />

ha besitzen zwar ein hohes Potenzial, sind<br />

aber nicht besiedelt, 25.000 ha sind dagegen<br />

vom Auerhuhn besiedelt, liegen jedoch nicht<br />

innerhalb des LÖLP). Diese Abweichungen<br />

sind <strong>zum</strong> einen auf die Art <strong>der</strong> Wald-<br />

bewirtschaftung zurückzuführen. Zum an<strong>der</strong>en<br />

sind in dem hier dargestellten Modell<br />

noch nicht alle <strong>für</strong> die natürliche Ausbildung<br />

<strong>der</strong> auerhuhnbedeutsamen Strukturen<br />

relevanten Landschaftsparameter berücksichtigt.<br />

Im Rahmen einer Überarbeitung des LÖLP<br />

<strong>für</strong> das Auerhuhn ist die Integration <strong>der</strong><br />

Faktoren „Standort“ und „Klima“ vorgesehen.<br />

Während <strong>der</strong> Einflussfaktor „Klima“<br />

<strong>zum</strong>indest indirekt über die Hilfsvariable<br />

Höhenlage berücksichtigt wurde, wurden<br />

standortbedingte Unterschiede bisher vernachlässigt.<br />

Die <strong>für</strong> das Auerhuhn geeigneten<br />

lichten Waldstrukturen mit flächigem<br />

Heidelbeervorkommen entwickeln sich<br />

vorzugsweise auf rohhumusreichen, oligotrophen<br />

Standorten und auf sauren o<strong>der</strong><br />

feuchten Extremstandorten. Auf solchen<br />

Standorten können auch außerhalb <strong>der</strong> Hochlagen<br />

geeignete Auerhuhnhabitate entstehen.<br />

Zur Bewertung <strong>der</strong> Standortqualität im<br />

Hinblick auf Auerhuhnlebensräume wurden<br />

die im Rahmen <strong>der</strong> Standortkartierung<br />

erfassten Standorteinheiten <strong>der</strong> montanen<br />

und hochmontanen Stufen in vier Gruppen<br />

eingeteilt:<br />

1)Moore, Missen, stark saure vernässte<br />

Mineralboden-Standorte, extreme Blockund<br />

Felshänge,<br />

2)stark saure, mäßig trockene o<strong>der</strong> trockene<br />

Standorte,<br />

3)stark saure, mäßig frische o<strong>der</strong> frische<br />

Standorte,<br />

4)unversauerte bis mäßig saure Standorte.<br />

Die Standorte <strong>der</strong> Gruppen 1 und 2 wurden<br />

als „sehr geeignet“, die Gruppe 3 als „geeignet“<br />

<strong>für</strong> die natürliche Ausbildung von<br />

„Auerhuhnstrukturen“ eingestuft und werden<br />

in das LÖLP integriert. Geeignete<br />

Standortbedingungen könnten in manchen<br />

Bereichen ein Vorkommen des Auerhuhns<br />

außerhalb des ursprünglich errechneten<br />

LÖLP erklären (Abb. 4).<br />

Das LÖLP kennzeichnet Flächen, die<br />

aufgrund ihrer Landschaftsstruktur potentiell<br />

<strong>für</strong> eine Besiedlung durch das Auerhuhn<br />

geeignet sind, und auf denen Maßnahmen<br />

zur Habitatverbesserung langfristig erfolgversprechend<br />

sind. LÖLP-Flächen können<br />

somit als Kerngebiete <strong>für</strong> einen Biotopverbund<br />

betrachtet werden. Mit <strong>der</strong> hier<br />

vorgestellten Methodik kann <strong>für</strong> einen Naturraum<br />

eingeschätzt werden, ob genügend<br />

solcher geeigneter Flächen <strong>für</strong> eine überlebensfähige<br />

Auerhuhnpopulation langfristig<br />

vorhanden sind und wie diese miteinan<strong>der</strong><br />

in Verbindung stehen. Somit ist nicht allein<br />

das aktuelle o<strong>der</strong> frühere Vorkommen des<br />

Auerhuhns <strong>für</strong> Schutz- und Verbundkonzepte<br />

von Bedeutung, son<strong>der</strong>n auch die<br />

landschaftsökologischen Bedingungen, die<br />

<strong>für</strong> die Ausprägung geeigneter Habitatstrukturen<br />

entscheidend sind.<br />

3.3 Lokale Habitatstrukturanalyse<br />

Die LÖLP-Flächen stellen die wesentliche<br />

Grundlage <strong>für</strong> die Waldbewirtschaftung dar,<br />

da sie Waldgebiete abgrenzen, in denen am<br />

sinnvollsten, wirtschaftlichsten und effektivsten<br />

Habitatstrukturen erhalten o<strong>der</strong> geschaffen<br />

werden können. In diesen Gebieten<br />

können waldbauliche Maßnahmen natürliche<br />

Prozesse unterstützen und arbeiten<br />

diesen nicht entgegen. Doch wie kann <strong>der</strong><br />

Waldbewirtschafter die Zielsetzungen<br />

„Auerhuhnwald“ und „Biotopverbund“ in