Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...

Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...

Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

14<br />

Über diese flächenhaften Trittsteine hinaus<br />

spielen innerhalb des Waldes alte Einzelbäume,<br />

Baumgruppen, Laubbaumalleen und<br />

Waldrän<strong>der</strong>, aber vor allem auch Quellen,<br />

lichte Bereiche, natürliche Baumlücken und<br />

Mantel-Saum-Strukturen eine <strong>für</strong> die<br />

Vernetzung wichtige Rolle.<br />

Ausbreitungsbarrieren<br />

Eine Vernetzung von waldökologisch wichtigen<br />

Waldflächen kann durch „Barrieren“,<br />

z. B. ungünstige Standorte, standortfremde<br />

Bestockung, Bestandsformen, Verteilung<br />

bestimmter Waldphasen o<strong>der</strong> Son<strong>der</strong>flächen,<br />

be- o<strong>der</strong> verhin<strong>der</strong>t werden.<br />

Für Pilze mit Präferenz <strong>für</strong> basische Standorte<br />

können etwa großflächig unter Dauer-<br />

Fichtenbestockung versauerte Waldböden<br />

zu einer solchen Barriere werden. Gleiches<br />

gilt <strong>für</strong> wichtige Streuzersetzergruppen unter<br />

den Makrosaprophagen in feuchtkühlen<br />

Regionen infolge <strong>der</strong> dort vergleichsweise<br />

niedrigen Populationsdichten, die bei solchen<br />

Bedingungen isolierte Laubholzpartien<br />

nicht mehr o<strong>der</strong> nur verzögert erreichen.<br />

Auch <strong>für</strong> viele anspruchsvolle Schneckenarten<br />

werden größere, nadelholzreichere<br />

Areale zu schwer überwindbaren Hin<strong>der</strong>nissen.<br />

Ähnliche Effcekte können bei dieser<br />

Gruppe auch größere Kahlflächen o<strong>der</strong> stark<br />

besonnte, offene Wäl<strong>der</strong> verursachen, wobei<br />

letztere <strong>für</strong> viele Arten lichter Wäl<strong>der</strong><br />

aber von beson<strong>der</strong>er Bedeutung sind.<br />

Douglasien-Bestände scheinen bei entsprechenden<br />

Bestandesstrukturen (allenfalls klei-<br />

ne Reinbestände unter 1 ha, in <strong>der</strong> Regel nur<br />

Beimischung im Laubwaldgrundbestand)<br />

keine größeren Ausbreitungsbarrieren <strong>für</strong><br />

Flora und Fauna darzustellen als reine nicht<br />

standortheimische Fichtenwäl<strong>der</strong> (vgl.<br />

GOSSNER 2004).<br />

3.4.2 Im Offenlandbereich – außerhalb<br />

des Waldes<br />

Mit <strong>der</strong> Vergrößerung <strong>der</strong> Ackerschläge wird<br />

das Verhältnis <strong>der</strong> Feldinnenflächen mit<br />

äußerst ungünstigen Lebensräumen zu Rainen<br />

und Säumen mit günstigeren Habitatbedingungen<br />

schlechter, so dass auch außerhalb<br />

des Waldes kleinere Waldinseln an<br />

Bedeutung gewinnen. Auch in Grünlandgebieten<br />

wächst die Notwendigkeit von<br />

Saum- und (Wald-)Randgrasfluren, u. a.<br />

weil die Grünlandbereiche nicht zuletzt im<br />

Zuge von (eiweißreicher) Silagegewinnung<br />

großflächig häufig bereits in <strong>der</strong> ersten<br />

Maihälfte abgeräumt werden.<br />

Lineare Verbundstrukturen und Trittsteine<br />

Zwischen solchen Waldresten übernehmen<br />

lineare Verbundelemente wie ausreichend<br />

dimensionierte Hecken, gewässerbegleitende<br />

Gehölzbestände o<strong>der</strong> Trittsteine wie<br />

Feldgehölze (Baumgruppen und Baumbestände<br />

bei denen sich aufgrund fehlen<strong>der</strong><br />

Größe bzw. Tiefe noch kein spezifisches<br />

Waldklima ausbilden kann) wichtige<br />

Vernetzungsfunktionen.<br />

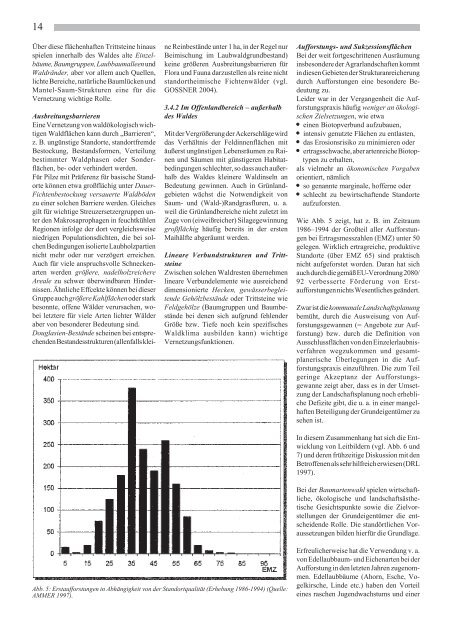

Abb. 5: Erstaufforstungen in Abhängigkeit von <strong>der</strong> Standortqualität (Erhebung 1986-1994) (Quelle:<br />

AMMER 1997).<br />

Aufforstungs- und Sukzessionsflächen<br />

Bei <strong>der</strong> weit fortgeschrittenen Ausräumung<br />

insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Agrarlandschaften kommt<br />

in diesen Gebieten <strong>der</strong> Strukturanreicherung<br />

durch Aufforstungen eine beson<strong>der</strong>e Bedeutung<br />

zu.<br />

Lei<strong>der</strong> war in <strong>der</strong> Vergangenheit die Aufforstungspraxis<br />

häufig weniger an ökologischen<br />

Zielsetzungen, wie etwa<br />

einen Biotopverbund aufzubauen,<br />

intensiv genutzte Flächen zu entlasten,<br />

das Erosionsrisiko zu minimieren o<strong>der</strong><br />

ertragsschwache, aber artenreiche Biotoptypen<br />

zu erhalten,<br />

als vielmehr an ökonomischen Vorgaben<br />

orientiert, nämlich<br />

so genannte marginale, hofferne o<strong>der</strong><br />

schlecht zu bewirtschaftende Standorte<br />

aufzuforsten.<br />

Wie Abb. 5 zeigt, hat z. B. im Zeitraum<br />

1986–1994 <strong>der</strong> Großteil aller Aufforstungen<br />

bei Ertragsmesszahlen (EMZ) unter 50<br />

gelegen. Wirklich ertragreiche, produktive<br />

Standorte (über EMZ 65) sind praktisch<br />

nicht aufgeforstet worden. Daran hat sich<br />

auch durch die gemäß EU-Verordnung 2080/<br />

92 verbesserte För<strong>der</strong>ung von Erstaufforstungen<br />

nichts Wesentliches geän<strong>der</strong>t.<br />

Zwar ist die kommunale Landschaftsplanung<br />

bemüht, durch die Ausweisung von Aufforstungsgewannen<br />

(= Angebote zur Aufforstung)<br />

bzw. durch die Definition von<br />

Ausschlussflächen von den Einzelerlaubnisverfahren<br />

wegzukommen und gesamtplanerische<br />

Überlegungen in die Aufforstungspraxis<br />

einzuführen. Die <strong>zum</strong> Teil<br />

geringe Akzeptanz <strong>der</strong> Aufforstungsgewanne<br />

zeigt aber, dass es in <strong>der</strong> Umsetzung<br />

<strong>der</strong> Landschaftsplanung noch erhebliche<br />

Defizite gibt, die u. a. in einer mangelhaften<br />

Beteiligung <strong>der</strong> Grundeigentümer zu<br />

sehen ist.<br />

In diesem Zusammenhang hat sich die Entwicklung<br />

von Leitbil<strong>der</strong>n (vgl. Abb. 6 und<br />

7) und <strong>der</strong>en frühzeitige Diskussion mit den<br />

Betroffenen als sehr hilfreich erwiesen (DRL<br />

1997).<br />

Bei <strong>der</strong> Baumartenwahl spielen wirtschaftliche,<br />

ökologische und landschaftsästhetische<br />

Gesichtspunkte sowie die Zielvorstellungen<br />

<strong>der</strong> Grundeigentümer die entscheidende<br />

Rolle. Die standörtlichen Voraussetzungen<br />

bilden hier<strong>für</strong> die Grundlage.<br />

Erfreulicherweise hat die Verwendung v. a.<br />

von Edellaubbaum- und Eichenarten bei <strong>der</strong><br />

Aufforstung in den letzten Jahren zugenommen.<br />

Edellaubbäume (Ahorn, Esche, Vogelkirsche,<br />

Linde etc.) haben den Vorteil<br />

<strong>eines</strong> raschen Jugendwachstums und einer