Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...

Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...

Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines - Deutscher Rat für ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Die nutzungsfreien Reservate können also<br />

nur ein Grundgerüst mit potenziellen<br />

Spen<strong>der</strong>funktionen darstellen, wie es <strong>für</strong><br />

Interaktionen innerhalb von Metapopulationen<br />

notwendig ist, um einen dauerhaften<br />

Arten- und Populationsgrundstock zu sichern.<br />

In die Fläche getragen werden die<br />

naturschutzfachlichen und waldökologischen<br />

Wirkungen dieser Reservate aber erst<br />

durch entsprechend bewirtschaftete Waldbestände,<br />

die in einem Biotopverbund stehen.<br />

Aussagen zur Größe und Häufigkeit einzelner<br />

Verbundelemente sind schwierig, und<br />

dies nicht nur, weil sie an die lokalen Gegebenheiten<br />

(Besitzverhältnisse, Wald-Feld-<br />

Verteilung, Waldeinteilungsnetz, Standortund<br />

Baumartenverteilung) angepasst sein<br />

müssen, son<strong>der</strong>n auch, weil sich aus den<br />

Ansprüchen <strong>der</strong> jeweiligen Indikatorengruppe<br />

und ihrer Mobilität ganz unterschiedliche<br />

Verbundmuster (Entfernungen) ergeben<br />

(vgl. Abb. 3).<br />

Will man wenigstens grobe Rahmenwerte<br />

nennen, dann lassen sich <strong>für</strong> Singvögel, in<br />

Baumkronen lebende Käfer, aber auch <strong>für</strong><br />

Spinnen und Netzflügler, anspruchsvolle<br />

Lebensgemeinschaften in Laubwäl<strong>der</strong>n mit<br />

einer Größe von 4–15 ha (im Durchschnitt<br />

10 ha) finden. Eine Vernetzung <strong>der</strong> Kernareale<br />

mit solchen Laubwaldbeständen ist<br />

gebietsweise sehr unterschiedlich: In Gebieten,<br />

in denen aus standörtlichen o<strong>der</strong><br />

nutzungsgeschichtlichen Gründen noch<br />

weitgehend von Laubwald bestockte Flächen<br />

erhalten geblieben sind, z. B.<br />

im Spessart,<br />

im Bereich <strong>der</strong> Schwäbisch/Fränkischen<br />

Alb,<br />

im Hienheimer Forst,<br />

im Steigerwald,<br />

im Rothaargebirge,<br />

im Hainich,<br />

im Kellerwald,<br />

im Segeberger Forst o<strong>der</strong><br />

auf Rügen<br />

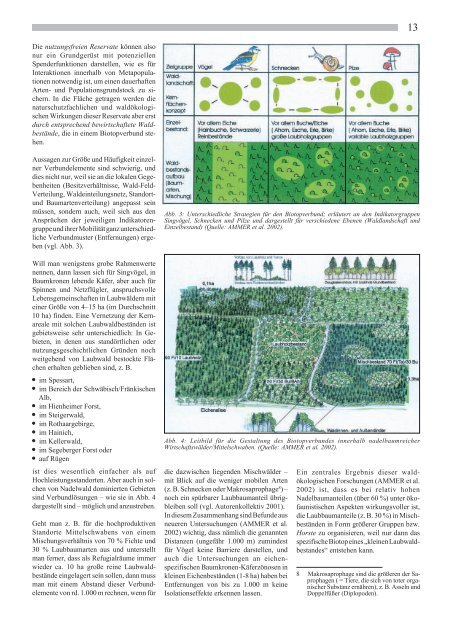

ist dies wesentlich einfacher als auf<br />

Hochleistungsstandorten. Aber auch in solchen<br />

von Nadelwald dominierten Gebieten<br />

sind Verbundlösungen – wie sie in Abb. 4<br />

dargestellt sind – möglich und anzustreben.<br />

Geht man z. B. <strong>für</strong> die hochproduktiven<br />

Standorte Mittelschwabens von einem<br />

Mischungsverhältnis von 70 % Fichte und<br />

30 % Laubbaumarten aus und unterstellt<br />

man ferner, dass als Refugialräume immer<br />

wie<strong>der</strong> ca. 10 ha große reine Laubwaldbestände<br />

eingelagert sein sollen, dann muss<br />

man mit einem Abstand dieser Verbundelemente<br />

von rd. 1.000 m rechnen, wenn <strong>für</strong><br />

die dazwischen liegenden Mischwäl<strong>der</strong> –<br />

mit Blick auf die weniger mobilen Arten<br />

(z. B. Schnecken o<strong>der</strong> Makrosaprophage 8 ) –<br />

noch ein spürbarer Laubbaumanteil übrigbleiben<br />

soll (vgl. Autorenkollektiv 2001).<br />

In diesem Zusammenhang sind Befunde aus<br />

neueren Untersuchungen (AMMER et al.<br />

2002) wichtig, dass nämlich die genannten<br />

Distanzen (ungefähr 1.000 m) <strong>zum</strong>indest<br />

<strong>für</strong> Vögel keine Barriere darstellen, und<br />

auch die Untersuchungen an eichenspezifischen<br />

Baumkronen-Käferzönosen in<br />

kleinen Eichenbeständen (1-8 ha) haben bei<br />

Entfernungen von bis zu 1.000 m keine<br />

Isolationseffekte erkennen lassen.<br />

13<br />

Abb. 3: Unterschiedliche Strategien <strong>für</strong> den Biotopverbund; erläutert an den Indikatorgruppen<br />

Singvögel, Schnecken und Pilze und dargestellt <strong>für</strong> verschiedene Ebenen (Waldlandschaft und<br />

Einzelbestand) (Quelle: AMMER et al. 2002).<br />

Abb. 4: Leitbild <strong>für</strong> die Gestaltung des Biotopverbundes innerhalb nadelbaumreicher<br />

Wirtschaftswäl<strong>der</strong>/Mittelschwaben. (Quelle: AMMER et al. 2002).<br />

Ein zentrales Ergebnis dieser waldökologischen<br />

Forschungen (AMMER et al.<br />

2002) ist, dass es bei relativ hohen<br />

Nadelbaumanteilen (über 60 %) unter ökofaunistischen<br />

Aspekten wirkungsvoller ist,<br />

die Laubbaumanteile (z. B. 30 %) in Mischbeständen<br />

in Form größerer Gruppen bzw.<br />

Horste zu organisieren, weil nur dann das<br />

spezifische Biotop <strong>eines</strong> „kleinen Laubwaldbestandes“<br />

entstehen kann.<br />

8 Makrosaprophage sind die größeren <strong>der</strong> Saprophagen<br />

( = Tiere, die sich von toter organischer<br />

Substanz ernähren), z. B. Asseln und<br />

Doppelfüßer (Diplopoden).