LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano

LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano

LA FLORA ESOTICA LOMBARDA - Comune di Milano

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

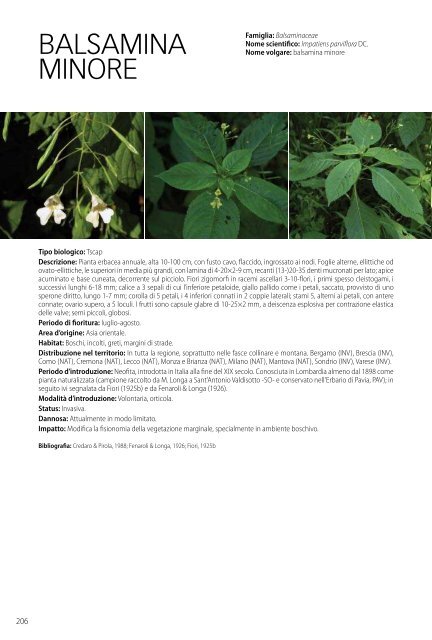

alsamina<br />

minore<br />

Tipo biologico: Tscap<br />

Descrizione: Pianta erbacea annuale, alta 10-100 cm, con fusto cavo, flaccido, ingrossato ai no<strong>di</strong>. Foglie alterne, ellittiche od<br />

ovato-ellittiche, le superiori in me<strong>di</strong>a più gran<strong>di</strong>, con lamina <strong>di</strong> 4-20×2-9 cm, recanti (13-)20-35 denti mucronati per lato; apice<br />

acuminato e base cuneata, decorrente sul picciolo. Fiori zigomorfi in racemi ascellari 3-10-flori, i primi spesso cleistogami, i<br />

successivi lunghi 6-18 mm; calice a 3 sepali <strong>di</strong> cui l’inferiore petaloide, giallo pallido come i petali, saccato, provvisto <strong>di</strong> uno<br />

sperone <strong>di</strong>ritto, lungo 1-7 mm; corolla <strong>di</strong> 5 petali, i 4 inferiori connati in 2 coppie laterali; stami 5, alterni ai petali, con antere<br />

connate; ovario supero, a 5 loculi. I frutti sono capsule glabre <strong>di</strong> 10-25×2 mm, a deiscenza esplosiva per contrazione elastica<br />

delle valve; semi piccoli, globosi.<br />

Periodo <strong>di</strong> fioritura: luglio-agosto.<br />

Area d’origine: Asia orientale.<br />

Habitat: Boschi, incolti, greti, margini <strong>di</strong> strade.<br />

Distribuzione nel territorio: In tutta la regione, soprattutto nelle fasce collinare e montana. Bergamo (INV), Brescia (INV),<br />

Como (NAT), Cremona (NAT), Lecco (NAT), Monza e Brianza (NAT), <strong>Milano</strong> (NAT), Mantova (NAT), Sondrio (INV), Varese (INV).<br />

Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in Italia alla fine del XIX secolo. Conosciuta in Lombar<strong>di</strong>a almeno dal 1898 come<br />

pianta naturalizzata (campione raccolto da M. Longa a Sant’Antonio Val<strong>di</strong>sotto -SO- e conservato nell’Erbario <strong>di</strong> Pavia, PAV); in<br />

seguito ivi segnalata da Fiori (1925b) e da Fenaroli & Longa (1926).<br />

Modalità d’introduzione: Volontaria, orticola.<br />

Status: Invasiva.<br />

Dannosa: Attualmente in modo limitato.<br />

Impatto: Mo<strong>di</strong>fica la fisionomia della vegetazione marginale, specialmente in ambiente boschivo.<br />

Bibliografia: Credaro & Pirola, 1988; Fenaroli & Longa, 1926; Fiori, 1925b<br />

Famiglia: Balsaminaceae<br />

Nome scientifico: Impatiens parviflora DC.<br />

Nome volgare: balsamina minore<br />

albero <strong>di</strong><br />

sant’andrea<br />

Tipo biologico: Pscap<br />

Descrizione: Piccolo albero raggiungente una dozzina <strong>di</strong> metri d’altezza, con chioma espansa orizzontalmente. Foglie<br />

caduche, alterne; picciolo 0.7-1.5 cm; lamina ellittica od ovato-oblunga, nella pagina inferiore verde glauco; base arrotondata<br />

o cuneata, apice da acuto ad acuminato. Fiori unisessuali sullo stesso in<strong>di</strong>viduo (pianta monoica); i maschili <strong>di</strong> 6-7 mm, riuniti<br />

a 1-3 su pe<strong>di</strong>celli lunghi fino a 6 mm, con calice a 4(-5) lobi, corolla a 4(-5) lobi da rossastri a giallo palli<strong>di</strong> e 16 stami; i femminili<br />

<strong>di</strong> circa 5 mm, subsessili, con calice a 4 lobi, corolla a 4 lobi verdastri o rossastri lunghi 2-3 mm e 4 stili su un ovario supero,<br />

4-12-loculare. Frutto costituito da una bacca brunastro-aranciata, a piena maturazione bluastra e pruinosa, subglobosa, con<br />

<strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 1-2 cm. Semi bruni, compressi, <strong>di</strong> circa 10×6 mm.<br />

Periodo <strong>di</strong> fioritura: maggio-giugno.<br />

Area d’origine: Asia sudoccidentale, ma con <strong>di</strong>stribuzione incerta.<br />

Habitat: Si rinviene tipicamente in boscaglie pioniere <strong>di</strong> ambienti degradati in prossimità <strong>di</strong> aree antropizzate, dove<br />

occasionalmente può essere anche abbondante. Si tratta comunque <strong>di</strong> una specie termicamente esigente. Impiegata come<br />

richiamo nei roccoli <strong>di</strong> caccia, si rinviene spontaneizzata anche nei <strong>di</strong>ntorni degli stessi.<br />

Distribuzione nel territorio: Relativamente frequente dalla zona planiziale a quella collinare, in minor misura in quella<br />

submontana (100-800 m s.l.m.), a oriente soltanto casuale. Bergamo (CAS), Brescia (CAS), Como (NAT), Lecco (NAT), Monza e<br />

Brianza (NAT), <strong>Milano</strong> (NAT), Mantova (CAS), Varese (NAT).<br />

Periodo d’introduzione: Neofita, introdotta in Italia nel secolo XVI.<br />

Modalità d’introduzione: Deliberata (floricoltura, sperimentazione forestale, frutto commestibile).<br />

Status: Naturalizzata.<br />

Dannosa: In modo limitato, per sottrazione competitiva <strong>di</strong> spazio.<br />

Impatto: Trascurabile.<br />

Azioni <strong>di</strong> contenimento: Imme<strong>di</strong>ata rimozione del novelleto. Controllo ed eventuale era<strong>di</strong>cazione degli esemplari<br />

fruttificanti me<strong>di</strong>ante controllo meccanico (taglio alla base o cercinatura), da ripetersi sui polloni, eventualmente coa<strong>di</strong>uvato<br />

dall’uso localizzato <strong>di</strong> erbici<strong>di</strong> sistemici. Evitare assolutamente la fruttificazione.<br />

Note: Il kaki comune, D. kaki Thunb., in Lombar<strong>di</strong>a soltanto coltivato, <strong>di</strong>fferisce per le <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> gran lunga maggiori del frutto (risultato della<br />

domesticazione), che è <strong>di</strong> comune interesse alimentare, e per quelle dei fiori femminili (>1 cm). D. lotus è spesso impiegato come portainnesto<br />

per D. kaki. Infine, nei parchi si coltiva raramente anche il kaki americano (D. virginiana L.), albero alto fino a 20 m con foglie adassialmente verde<br />

scuro lucido, glabre sulla faccia abassiale (tranne sui nervi), con base più ampia e subcordata e picciolo maggiore <strong>di</strong> 1.8 cm; fiori maschili <strong>di</strong> 8-10<br />

mm, i femminili <strong>di</strong> circa 12 mm con lobi corollini lunghi 7-8 mm, con tubo bianco e lobi gialli; bacca matura arancione, del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 1-2.5 cm.<br />

Anch’essa non spontaneizza.<br />

Bibliografia: Fiori, 1926a; Fiori & Paoletti, 1902<br />

Famiglia: Ebenaceae<br />

Nome scientifico: Diospyros lotus L.<br />

Nome volgare: albero <strong>di</strong> sant’Andrea, legno santo,<br />

falso guaiaco, falso loto<br />

206 207