Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...

Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...

Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

6 Diskussion<br />

WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />

Die Ergebnisse der einzelnen Kapitel der vorliegenden Arbeit werden im Folgenden analysiert,<br />

miteinander verglichen <strong>und</strong> den Erkenntnissen anderer Autoren gegenübergestellt.<br />

6.1 Kritische Betrachtung der Methodik<br />

6.1.1 Defaunierung<br />

Eine wesentliche Voraussetzung für die Tauglichkeit der angewandten Methodik ist die<br />

Defaunierung oder besser die Entfernung der Meso- <strong>und</strong> Makrofauna aus dem Substrat.<br />

Gr<strong>und</strong>sätzlich hat sich gezeigt, dass dieses Ziel durch Sieben <strong>und</strong> Trocknung weitgehend<br />

erreicht werden kann (siehe Kap. 5.1, Tab. 6).<br />

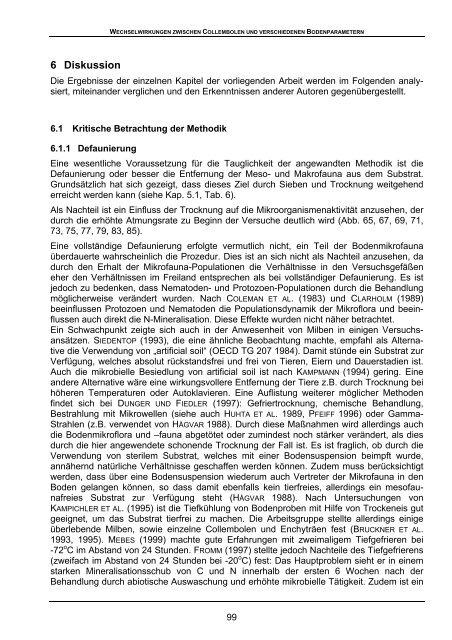

Als Nachteil ist ein Einfluss der Trocknung auf die Mikroorganismenaktivität anzusehen, der<br />

durch die erhöhte Atmungsrate zu Beginn der Versuche deutlich wird (Abb. 65, 67, 69, 71,<br />

73, 75, 77, 79, 83, 85).<br />

Eine vollständige Defaunierung erfolgte vermutlich nicht, ein Teil der Bodenmikrofauna<br />

überdauerte wahrscheinlich die Prozedur. Dies ist an sich nicht als Nachteil anzusehen, da<br />

durch den Erhalt der Mikrofauna-Populationen die Verhältnisse in den Versuchsgefäßen<br />

eher den Verhältnissen im Freiland entsprechen als bei vollständiger Defaunierung. Es ist<br />

jedoch zu bedenken, dass Nematoden- <strong>und</strong> Protozoen-Populationen durch die Behandlung<br />

möglicherweise verändert wurden. Nach COLEMAN ET AL. (1983) <strong>und</strong> CLARHOLM (1989)<br />

beeinflussen Protozoen <strong>und</strong> Nematoden die Populationsdynamik der Mikroflora <strong>und</strong> beeinflussen<br />

auch direkt die N-Mineralisation. Diese Effekte wurden nicht näher betrachtet.<br />

Ein Schwachpunkt zeigte sich auch in der Anwesenheit von Milben in einigen Versuchsansätzen.<br />

SIEDENTOP (1993), die eine ähnliche Beobachtung machte, empfahl als Alternative<br />

die Verwendung von „artificial soil“ (OECD TG 207 1984). Damit stünde ein Substrat zur<br />

Verfügung, welches absolut rückstandsfrei <strong>und</strong> frei von Tieren, Eiern <strong>und</strong> Dauerstadien ist.<br />

Auch die mikrobielle Besiedlung von artificial soil ist nach KAMPMANN (1994) gering. Eine<br />

andere Alternative wäre eine wirkungsvollere Entfernung der Tiere z.B. durch Trocknung bei<br />

höheren Temperaturen oder Autoklavieren. Eine Auflistung weiterer möglicher Methoden<br />

findet sich bei DUNGER UND FIEDLER (1997): Gefriertrocknung, chemische Behandlung,<br />

Bestrahlung mit Mikrowellen (siehe auch HUHTA ET AL. 1989, PFEIFF 1996) oder Gamma-<br />

Strahlen (z.B. verwendet von HÅGVAR 1988). Durch diese Maßnahmen wird allerdings auch<br />

die Bodenmikroflora <strong>und</strong> –fauna abgetötet oder zumindest noch stärker verändert, als dies<br />

durch die hier angewendete schonende Trocknung der Fall ist. Es ist fraglich, ob durch die<br />

Verwendung von sterilem Substrat, welches mit einer Bodensuspension beimpft wurde,<br />

annähernd natürliche Verhältnisse geschaffen werden können. Zudem muss berücksichtigt<br />

werden, dass über eine Bodensuspension wiederum auch Vertreter der Mikrofauna in den<br />

Boden gelangen können, so dass damit ebenfalls kein tierfreies, allerdings ein mesofaunafreies<br />

Substrat zur Verfügung steht (HÅGVAR 1988). Nach Untersuchungen von<br />

KAMPICHLER ET AL. (1995) ist die Tiefkühlung von Bodenproben mit Hilfe von Trockeneis gut<br />

geeignet, um das Substrat tierfrei zu machen. Die Arbeitsgruppe stellte allerdings einige<br />

überlebende Milben, sowie einzelne <strong>Collembolen</strong> <strong>und</strong> Enchyträen fest (BRUCKNER ET AL.<br />

1993, 1995). MEBES (1999) machte gute Erfahrungen mit zweimaligem Tiefgefrieren bei<br />

-72 o C im Abstand von 24 St<strong>und</strong>en. FROMM (1997) stellte jedoch Nachteile des Tiefgefrierens<br />

(zweifach im Abstand von 24 St<strong>und</strong>en bei -20 o C) fest: Das Hauptproblem sieht er in einem<br />

starken Mineralisationsschub von C <strong>und</strong> N innerhalb der ersten 6 Wochen nach der<br />

Behandlung durch abiotische Auswaschung <strong>und</strong> erhöhte mikrobielle Tätigkeit. Zudem ist ein<br />

99