Entwicklung eines Tests zur Erfassung interkultureller ...

Entwicklung eines Tests zur Erfassung interkultureller ...

Entwicklung eines Tests zur Erfassung interkultureller ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

DIE PRAKTISCHE ENTWICKLUNGSARBEIT 76<br />

Hier wird erneut ersichtlich (vgl. Kap. 5.2.6), dass die Rohwerte von Test A verschieden zu<br />

Test B verteilt sind. Obwohl fast die gleiche Anzahl der Probanden im Test A (N = 60) und im<br />

Test B (N = 59) das Kriterium erreicht haben, stimmen einige Einzelergebnisse der Probanden<br />

in Test A nicht mit den Einzelergebnissen in Test B überein. Das bedeutet, dass im TIHK<br />

nicht zwingend die gleichen Punktwerte in Test A und B erreicht werden. Damit<br />

bestätigt sich analog den Häufigkeitspolygonen die nicht perfekte Parallelität.<br />

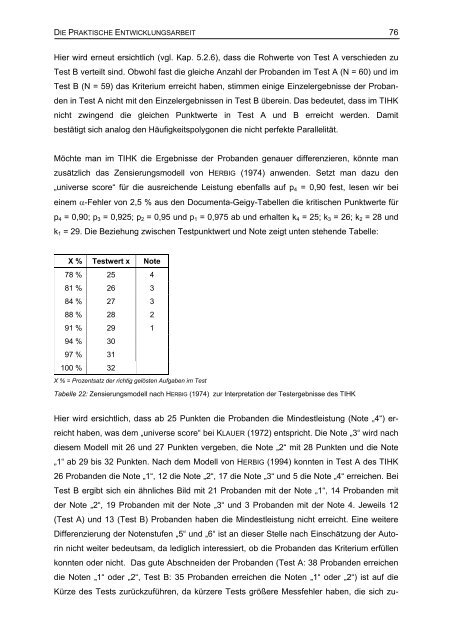

Möchte man im TIHK die Ergebnisse der Probanden genauer differenzieren, könnte man<br />

zusätzlich das Zensierungsmodell von HERBIG (1974) anwenden. Setzt man dazu den<br />

„universe score“ für die ausreichende Leistung ebenfalls auf p 4 = 0,90 fest, lesen wir bei<br />

einem α-Fehler von 2,5 % aus den Documenta-Geigy-Tabellen die kritischen Punktwerte für<br />

p 4 = 0,90; p 3 = 0,925; p 2 = 0,95 und p 1 = 0,975 ab und erhalten k 4 = 25; k 3 = 26; k 2 = 28 und<br />

k 1 = 29. Die Beziehung zwischen Testpunktwert und Note zeigt unten stehende Tabelle:<br />

X % Testwert x Note<br />

78 % 25 4<br />

81 % 26 3<br />

84 % 27 3<br />

88 % 28 2<br />

91 % 29 1<br />

94 % 30<br />

97 % 31<br />

100 % 32<br />

X % = Prozentsatz der richtig gelösten Aufgaben im Test<br />

Tabelle 22: Zensierungsmodell nach HERBIG (1974) <strong>zur</strong> Interpretation der Testergebnisse des TIHK<br />

Hier wird ersichtlich, dass ab 25 Punkten die Probanden die Mindestleistung (Note „4“) erreicht<br />

haben, was dem „universe score“ bei KLAUER (1972) entspricht. Die Note „3“ wird nach<br />

diesem Modell mit 26 und 27 Punkten vergeben, die Note „2“ mit 28 Punkten und die Note<br />

„1“ ab 29 bis 32 Punkten. Nach dem Modell von HERBIG (1994) konnten in Test A des TIHK<br />

26 Probanden die Note „1“, 12 die Note „2“, 17 die Note „3“ und 5 die Note „4“ erreichen. Bei<br />

Test B ergibt sich ein ähnliches Bild mit 21 Probanden mit der Note „1“, 14 Probanden mit<br />

der Note „2“, 19 Probanden mit der Note „3“ und 3 Probanden mit der Note 4. Jeweils 12<br />

(Test A) und 13 (Test B) Probanden haben die Mindestleistung nicht erreicht. Eine weitere<br />

Differenzierung der Notenstufen „5“ und „6“ ist an dieser Stelle nach Einschätzung der Autorin<br />

nicht weiter bedeutsam, da lediglich interessiert, ob die Probanden das Kriterium erfüllen<br />

konnten oder nicht. Das gute Abschneiden der Probanden (Test A: 38 Probanden erreichen<br />

die Noten „1“ oder „2“, Test B: 35 Probanden erreichen die Noten „1“ oder „2“) ist auf die<br />

Kürze des <strong>Tests</strong> <strong>zur</strong>ückzuführen, da kürzere <strong>Tests</strong> größere Messfehler haben, die sich zu-