Dokument_1.pdf (2548 KB) - KLUEDO - Universität Kaiserslautern

Dokument_1.pdf (2548 KB) - KLUEDO - Universität Kaiserslautern

Dokument_1.pdf (2548 KB) - KLUEDO - Universität Kaiserslautern

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

4.1.2.3 Hydraulische Anlage<br />

Charakterisierung und Auswahl einer Entwicklungsumgebung<br />

Die hydraulische Anlage kann mit Rohrelementen, Verzweigungen, Zusammenführungen und<br />

Pumpen sehr detailliert abgebildet werden. Die Differentialgleichung der thermohydraulischen<br />

Effekte wird über eine finite Volumenmethode diskretisiert und in Knotenpunkten<br />

berechnet. Eine von den thermischen Effekten unabhängige Einstellung des Strömungsmodells<br />

ist möglich. Modellkomponenten für verschiedene Solarkollektoren existieren.<br />

Die hydraulische Anlage nutzt auf höheren Ebenen die Hilfskonstruktion des sogenannten<br />

thermohydraulischen Vektors (Thermo-hydraulic Vector THV) zur Verbindung zweier hydraulischer<br />

Modellkomponenten. Der THV stellt das hydraulische Pendant zum Gebäudevektor<br />

dar. Der THV stellt Informationen über die Art des Mediums (Luft, Wasser, Wasser-Glykol-<br />

Gemisch), die Temperatur, den Massenfluss und den anliegenden Druck zur Verfügung. Die<br />

Berechnungen werden in den durch ihn verbundenen Blöcken ausgeführt. Die Modellierung<br />

einer hydraulischen Schaltung wird im folgenden Beispiel (siehe Abschnitt 4.1.2.4) veranschaulicht.<br />

4.1.2.4 Ein Beispiel zur Verschaltung von Rohren<br />

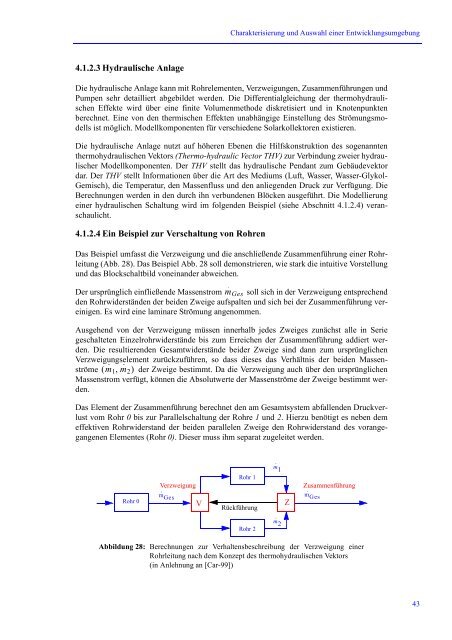

Das Beispiel umfasst die Verzweigung und die anschließende Zusammenführung einer Rohrleitung<br />

(Abb. 28). Das Beispiel Abb. 28 soll demonstrieren, wie stark die intuitive Vorstellung<br />

und das Blockschaltbild voneinander abweichen.<br />

Der ursprünglich einfließende Massenstrom m soll sich in der Verzweigung entsprechend<br />

den Rohrwiderständen der beiden Zweige aufspalten und sich bei der Zusammenführung vereinigen.<br />

Es wird eine laminare Strömung angenommen.<br />

· Ges<br />

Ausgehend von der Verzweigung müssen innerhalb jedes Zweiges zunächst alle in Serie<br />

geschalteten Einzelrohrwiderstände bis zum Erreichen der Zusammenführung addiert werden.<br />

Die resultierenden Gesamtwiderstände beider Zweige sind dann zum ursprünglichen<br />

Verzweigungselement zurückzuführen, so dass dieses das Verhältnis der beiden Massen-<br />

ströme m der Zweige bestimmt. Da die Verzweigung auch über den ursprünglichen<br />

· 1 m · ( , 2)<br />

Massenstrom verfügt, können die Absolutwerte der Massenströme der Zweige bestimmt werden.<br />

Das Element der Zusammenführung berechnet den am Gesamtsystem abfallenden Druckverlust<br />

vom Rohr 0 bis zur Parallelschaltung der Rohre 1 und 2. Hierzu benötigt es neben dem<br />

effektiven Rohrwiderstand der beiden parallelen Zweige den Rohrwiderstand des vorangegangenen<br />

Elementes (Rohr 0). Dieser muss ihm separat zugeleitet werden.<br />

Rohr 0<br />

m · 1<br />

Rohr 1<br />

Verzweigung Zusammenführung<br />

m · m Ges<br />

· Ges<br />

V<br />

Rückführung<br />

Rohr 2<br />

Abbildung 28: Berechnungen zur Verhaltensbeschreibung der Verzweigung einer<br />

Rohrleitung nach dem Konzept des thermohydraulischen Vektors<br />

(in Anlehnung an [Car-99])<br />

m · 2<br />

Z<br />

43