Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

1 Überblick über die <strong>Geologie</strong> des <strong>Kanton</strong>s <strong>Schwyz</strong><br />

<strong>und</strong> seiner Nachbargebiete<br />

1.1 <strong>Geologie</strong> des <strong>Kanton</strong>s <strong>Schwyz</strong> – oder wie<br />

der Gipfel des Roggenstock von Afrika ins<br />

Ybrig kam<br />

<strong>Geologie</strong> umfasst weit mehr als die Auseinandersetzung<br />

mit Bergen <strong>und</strong> uralten Ablagerungen, die<br />

Namen verschiedener Zeitabschnitte tragen, die man<br />

sich kaum merken kann. <strong>Geologie</strong> ist etwas Lebendiges.<br />

Wie eine Pflanze, so lebt auch ein Berg: Er entsteht,<br />

nimmt Gestalt an, verändert sich ständig <strong>und</strong><br />

verschwindet wieder. Nur die Zeitdimensionen sind<br />

verschieden. Es sind nicht einige Wochen oder<br />

Monate, sondern Jahrmillionen.<br />

Eine Landschaft ist kein zufälliges Gebilde. In ihr ist<br />

die Lebensgeschichte einer Region aufgezeichnet. Es<br />

sind die Gesteine, Bergstürze, Rutschungen, Murgänge<br />

<strong>und</strong> Eiszeiten, welche die Landschaftsgeschichte<br />

schreiben. Diese Geschichte ist nicht abgeschlossen,<br />

sie geht ständig weiter. Wer weiss, ob der<br />

Druesberg in 100'000 Jahren noch steht, wie er verwittert<br />

<strong>und</strong> wie weit er abgetragen worden ist, <strong>und</strong> ob<br />

unsere Seen mit Gesteinsschutt aufgefüllt sind?<br />

Was führte dazu, dass die Rigi nicht neben dem<br />

Bockmattli steht? Weshalb ist das Muotatal dort <strong>und</strong><br />

nicht anderswo? Ist es wahr, dass die Mythen<br />

urspünglich südlich des Chaiserstock oder gar südlich<br />

des Alpenhauptkammes lagen, <strong>und</strong> der Roggenstock-Gipfel<br />

zum ur-afrikanischen Kontinentalschelf<br />

gehört? Wo kommt das Trinkwasser, unser wertvollster<br />

Rohstoff, eigentlich her? Wie steht es mit anderen<br />

Rohstoffen? Sind wir wirklich „stein“-reich?<br />

Diese <strong>und</strong> viele weitere Fragen werden in diesem<br />

Artikel aufgegriffen.<br />

Die Unterhaltung über <strong>Geologie</strong> setzt die Kenntnis<br />

einiger Fachwörter voraus. Wer mitreden will, muss<br />

diese verstehen. Fachwörter sind wie Namen von<br />

Pflanzen lernbar. Der Artikel soll einen Einstieg dazu<br />

bieten. Fachausdrücke werden im Text erklärt oder<br />

illustriert. Zudem werden viele Begriffe im Glossar<br />

(Kap. 8) oder in der Tabelle A Erdgeschichte (Umschlag)<br />

erläutert. Ebenso tragen die Karte (Umschlag)<br />

<strong>und</strong> acht Querschnitte durch die <strong>Schwyz</strong>er Berge<br />

(Seite 130) zum Verständnis bei.<br />

Viel Spass auf der Reise durch die <strong>Schwyz</strong>er <strong>Geologie</strong>!<br />

René Hantke, Elsbeth Kuriger<br />

1.2 Kurze Einführung in die <strong>Geologie</strong> der<br />

Alpen<br />

Verschiedenste Prozesse <strong>und</strong> sich ändernde Klimate<br />

haben die Erde, Europa <strong>und</strong> den heutigen Alpenraum<br />

während Jahrmillionen geprägt. Sie haben dazu<br />

geführt, dass die <strong>Schwyz</strong>er Alpen so vielfältig gestaltet<br />

sind. Dieser lange Entwicklungsweg wird als Kurzgeschichte<br />

der Alpen zusammengefasst. Tab. A dient<br />

als Übersicht <strong>und</strong> erleichtert das zeitliche Einordnen<br />

der einzelnen Kapitel.<br />

Am Ende des Erdaltertums (Paläozoikum) bilden alle<br />

Kontinente der Erde den riesigen Grosskontinent<br />

Pangäa. Zu Beginn des Erdmittelalters (Mesozoikum)<br />

ändert sich dieses Bild. Pangäa zerfällt in auseinanderdriftende<br />

Kontinentalschollen, zwischen denen<br />

sich Ozeanbecken formen. Zwischen dem europäischen<br />

<strong>und</strong> dem afrikanischen Kontinent bildet sich<br />

das Urmittelmeer oder die Tethys. In ihr entstehen die<br />

meisten Gesteine, die heute in den Alpen zu finden<br />

sind.<br />

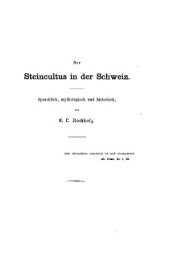

Die Tethys ist nicht überall gleich tief. Je nach Meerestiefe<br />

unterscheiden sich die Gesteine, die sich dort<br />

bilden. Deshalb wird die Tethys in verschieden tiefe<br />

Ablagerungsräume aufgeteilt (Abb. 1.1). Im Gebiet<br />

des nördlichen Flachmeeres lagern sich Gesteine des<br />

heutigen Jura-Gebirges, des Untergr<strong>und</strong>es des Mittellandes<br />

<strong>und</strong> diejenigen des Helvetikums ab. Der Ablagerungsraum<br />

des Penninikums entspricht dem Tief-<br />

Abb. 1.1 Schematische Darstellung der Tethys vor 150 Millionen<br />

Jahren. Das Helvetikum entspricht dem ureuropäischen<br />

Kontinentalrand, das Penninikum der<br />

Tiefsee <strong>und</strong> das Ostalpin <strong>und</strong> Südalpin dem ur-afrikanischen<br />

Kontinentalrand (nach HANTKE et al.<br />

1998).<br />

9