Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Von den zu Kluftmessungen besuchten Aufschlüssen<br />

(Abb. 4.3) liegen acht auf dem E-Ufer zwischen Küssnacht<br />

<strong>und</strong> Hertenstein, bei Küssnacht noch eine in verkitteten<br />

eiszeitlichen Schottern <strong>und</strong> im aquitanen<br />

Sandstein, zwischen Greppen <strong>und</strong> Eggisbüel in den<br />

Grisiger Mergeln, rezentem Quelltuff auf einer Unterlage<br />

von USM-Nagelfluh <strong>und</strong> Weggiser Kalksandstein;<br />

am W-Ufer wurde an einer Stelle in der USM bei<br />

Meggen gemessen.<br />

Der Luzerner See verdankt seine Anlage + senkrecht<br />

zur Streichrichtung laufenden Querstörungen.<br />

Kluftmessungen wurden an acht Stellen (Abb. 4.3)<br />

vorgenommen, vier am NE-Ufer zwischen Luzern <strong>und</strong><br />

Meggenhorn in Sandsteinen <strong>und</strong> Nagelfluh der aquitanen<br />

USM, in Luzern in der OMM beim Löwendenkmal,<br />

drei lagen zwischen Luzern <strong>und</strong> St. Niklausen, in Bunter<br />

Nagelfluh <strong>und</strong> Sandsteinen der aquitanen USM.<br />

Die Horwer Bucht verdankt ihre Entstehung Querstörungen.<br />

Das Seewligrat-Gewölbe entspricht jenem<br />

des Mueterschwanderberg. Das verlandete Seestück<br />

von Buochs nach Stans <strong>und</strong> seine Fortsetzung ins Drachenried<br />

entsprechen der Trennung zwischen Silberen-<br />

<strong>und</strong> Drusberg-Decke (HANTKE 1961a).<br />

Kluftstellungen wurden an 19 Aufschlüssen gemessen<br />

(Abb. 4.3). Die ersten fünf Messungen wurden im<br />

Kieselkalk von Kehrsiten-Dorf nach Stansstad vorgenommen,<br />

die nächsten drei zwischen dem Ausfluss des<br />

Alpnacher Sees <strong>und</strong> Hergiswil, weitere an der Horwer<br />

Bucht, ihrer drei zwischen Utohorn <strong>und</strong> dem Winkel in<br />

Horw in aquitaner Bunter Nagelfluh <strong>und</strong> Kalksandstein<br />

der USM <strong>und</strong> vier über dem W-Ufer der Horwer<br />

Bucht in Mergeln, Kalksandstein, Molasse Rouge <strong>und</strong><br />

Grisiger Mergeln.<br />

Die Richtungen der Zuflüsse konnten nur für den<br />

ganzen Chrüztrichter, nicht aber für einzelne Teile<br />

berechnet werden, da sich nur wenige Richtungsdaten<br />

ergaben.<br />

Das Vitznauer Becken liegt zwischen der helvetischen<br />

Bürgenstock-Kette <strong>und</strong> der gegen S knickartig steiler<br />

einfallenden Rigi-Molasse-Schuppe. Die Halbinsel<br />

Hertenstein ist an einer Blattverschiebung weiter nach<br />

NW <strong>und</strong> zugleich tiefer gesetzt worden. Analoge Verschiebungen<br />

sind von der NW-Seite des Küssnachter<br />

Sees bekannt (BUXTORF & KOPP 1944). Sie zeigen,<br />

dass auch die steilstehende <strong>und</strong> aufgerichtete Molasse<br />

zwischen der Luzerner Bucht <strong>und</strong> dem Zuger See ana-<br />

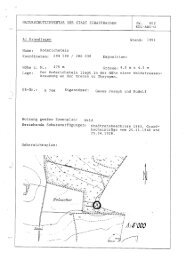

Abb. 4.7 Messstelle Seewligrat<br />

logen Verscherungen unterworfen waren. Im See-<br />

Durchbruch zwischen den Nasen zeichnet sich ein<br />

komplementär wirkendes Grenzblatt ab. Dabei blieb<br />

die Bürgenstock-Kette im SW zurück. Zwischen Stans<br />

<strong>und</strong> Stansstad verlaufen erneut Grenzblätter. Der Mueterschwanderberg<br />

blieb gegenüber dem Bürgenstock<br />

im S in tieferer Position zurück. Im Rotzloch-Durchbruch<br />

liegt erneut eine komplementäre Störung vor.<br />

Da sich durch solche Grenzblätter, Blattverschiebungen<br />

in den Decken, am Alpenrand ein Streckungseffekt<br />

ergibt, hat sie BUXTORF (1913K, et al. 1916K)<br />

„Streckungsbrüche“ genannt. Der Richtungstrend<br />

des Sees ist E–W.<br />

Für Kluftmessungen am Vitznauer Becken ist die N-<br />

Seite zwischen Hertenstein <strong>und</strong> Ober Nas gut zugänglich;<br />

an ihr wurden 13 Stellen eingemessen (Abb. 4.3);<br />

sieben zwischen Hertenstein <strong>und</strong> Hinter Lützelau in<br />

Sandstein, Kalk-Sandstein <strong>und</strong> Nagelfluh der USM,<br />

drei am Abhang der Rigi ob Vitznau in der Rigi-Nagelfluh<br />

<strong>und</strong> drei zwischen Vitznau <strong>und</strong> Ober Nas im Helvetischen<br />

Kieselkalk <strong>und</strong> im Schrattenkalk.<br />

Auf der S-Seite ist das Ufer nur teilweise zugänglich<br />

oder besteht aus Hangschutt. Die dem See am nächsten<br />

gelegenen Aufschlüsse finden sich am Bürgenstock<br />

(Abb. 4.3). Die zehn Messstellen lagen im alttertiären<br />

Assilinen-Grünsandstein, im Seewer Kalk, im Schrattenkalk,<br />

in der Garschella-Formation <strong>und</strong> im Nummulitenkalk.<br />

Bachrichtungen wurden wieder nur für das gesamte<br />

Becken berechnet: Im S ergaben sich am Bürgenstock<br />

keine Richtungstrends; messbare Bäche entwässern<br />

zum N-Ufer (Abb. 4.3).<br />

Das Gersauer Becken bildete sich zwischen dem Seelisberg-Stirngewölbe<br />

der Drusberg-Decke <strong>und</strong> den<br />

von ihr an den Alpenrand geschleppten Schuppen der<br />

Axen-Decke. Dabei entspricht die tiefere, die Hoch-<br />

89