Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

West–Ost (Abb.1.2), so das Riemenstaldnertal. Bisistal<br />

<strong>und</strong> Sihltal hingegen sind Quertäler. Sie bildeten<br />

sich entlang Nord–Süd verlaufender Schwächezonen,<br />

die während der Deckenbewegung entstanden sind.<br />

Im Urner See liegt der Fels bis gegen 200 m unter dem<br />

Meeresspiegel. Die Anlage des Tales ist tektonischen<br />

Ursprungs. Eine Blattverschiebung mit einem Versetzungsbetrag<br />

von mehr als 700 m existierte bereits vor<br />

dem Eiszeitalter. Der Reuss-Gletscher durchfloss in<br />

der Folge die tektonisch angelegte Urnersee-Talung.<br />

Im Muotatal liegt der Fels nach geophysikalischen<br />

Untersuchungen mindestens 120–200 m, lokal gar<br />

500 m unter der heutigen Talsohle. Beim Schlattli <strong>und</strong><br />

in der Muotaschlucht tritt der Fels jedoch an die Oberfläche.<br />

Das Muotatal weist ebenfalls viele Scherstörungen<br />

auf. Hangschutt von den Talflanken <strong>und</strong> der<br />

Muota-Gletscher mit seinem glazialen Schutt füllten<br />

das Tal bis zum Felsriegel beim Schlattli. Starzlen-,<br />

Grindsblacken- <strong>und</strong> Riemenstaldner-Tal folgen der<br />

Deckengrenze zwischen Axen- <strong>und</strong> Drusberg-Decke.<br />

Scherstörungen <strong>und</strong> Klüfte prägen auch die Talung<br />

von Rothenthurm, das Alptal, das Sihltal <strong>und</strong> das<br />

Wägital. Bei der Talung des Sihlsees betragen Versetzungen<br />

aufgr<strong>und</strong> von Scherstörungen über 100 m<br />

(Abb. 1.30). Bei der Willerzeller Uferstrasse zeigt sich<br />

eine Versetzung von 10 m beidseits der Strasse. Im<br />

Waagtal (Kap. 2 Geotop-Beispiel 10) wurde eine horizontale<br />

Verschiebung von 330 m <strong>und</strong> eine vertikale<br />

von 280 m gemessen. Die glaziale Aufschüttung<br />

beträgt in der Talung von Rothenthurm 50 m. Im Alptal<br />

ergab eine Tiefbohrung, dass mindestens 135 m<br />

Lockergestein (meist Schotter) das Tal füllen.<br />

ALB. HEIM (1894a) betrachtete das Zürichsee-Tal als<br />

von einer Ur-Sihl, das Glatttal als von einer Ur-Linth<br />

ausgeräumtes Flusstal. Die Wissenschaft glaubte dann<br />

lange Zeit, dass das Zürichsee Becken ein rein von<br />

Gletschern ausgeräumtes Tal sei (PENCK & BRÜCKNER<br />

1909). Die verkitteten Gesteine auf dem Üetliberg <strong>und</strong><br />

Albis wurden als glaziale Schotter der ältesten Kaltzeit<br />

gedeutet, als Teile einer riesigen bis zum Irchel reichenden<br />

Schotterflur. Das ganze Zürichsee Tal wäre<br />

anschliessend innerhalb von 600'000 Jahren bis auf<br />

den Felsgr<strong>und</strong> ausgeräumt worden. Folgende Überlegungen<br />

widersprechen dieser Annahme <strong>und</strong> deuten auf<br />

eine bereits vor den Gletschervorstössen existierende<br />

Hohlform hin. Die „Schotter“ auf Üetliberg <strong>und</strong> Albis<br />

werden nicht mehr als schmelzwasserbedingte Schotterebenen,<br />

sondern nach Untersuchungen von WAGNER<br />

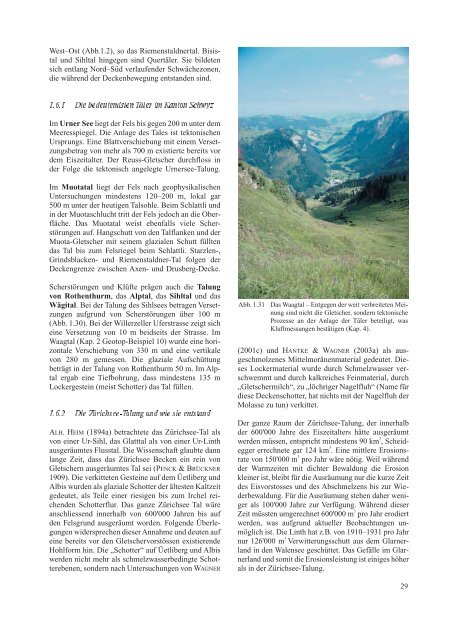

Abb. 1.31 Das Waagtal – Entgegen der weit verbreiteten Meinung<br />

sind nicht die Gletscher, sondern tektonische<br />

Prozesse an der Anlage der Täler beteiligt, was<br />

Kluftmessungen bestätigen (Kap. 4).<br />

(2001c) <strong>und</strong> HANTKE & WAGNER (2003a) als ausgeschmolzenes<br />

Mittelmoränenmaterial gedeutet. Dieses<br />

Lockermaterial wurde durch Schmelzwasser verschwemmt<br />

<strong>und</strong> durch kalkreiches Feinmaterial, durch<br />

„Gletschermilch“, zu „löchriger Nagelfluh“ (Name für<br />

diese Deckenschotter, hat nichts mit der Nagelfluh der<br />

Molasse zu tun) verkittet.<br />

Der ganze Raum der Zürichsee-Talung, der innerhalb<br />

der 600'000 Jahre des Eiszeitalters hätte ausgeräumt<br />

werden müssen, entspricht mindestens 90 km 3 , Scheidegger<br />

errechnete gar 124 km 3 . Eine mittlere Erosionsrate<br />

von 150'000 m 3 pro Jahr wäre nötig. Weil während<br />

der Warmzeiten mit dichter Bewaldung die Erosion<br />

kleiner ist, bleibt für die Ausräumung nur die kurze Zeit<br />

des Eisvorstosses <strong>und</strong> des Abschmelzens bis zur Wiederbewaldung.<br />

Für die Ausräumung stehen daher weniger<br />

als 100'000 Jahre zur Verfügung. Während dieser<br />

Zeit müssten umgerechnet 600'000 m 3 pro Jahr erodiert<br />

werden, was aufgr<strong>und</strong> aktueller Beobachtungen unmöglich<br />

ist. Die Linth hat z.B. von 1910–1931 pro Jahr<br />

nur 126'000 m 3 Verwitterungsschutt aus dem Glarnerland<br />

in den Walensee geschüttet. Das Gefälle im Glarnerland<br />

<strong>und</strong> somit die Erosionsleistung ist einiges höher<br />

als in der Zürichsee-Talung.<br />

29