Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

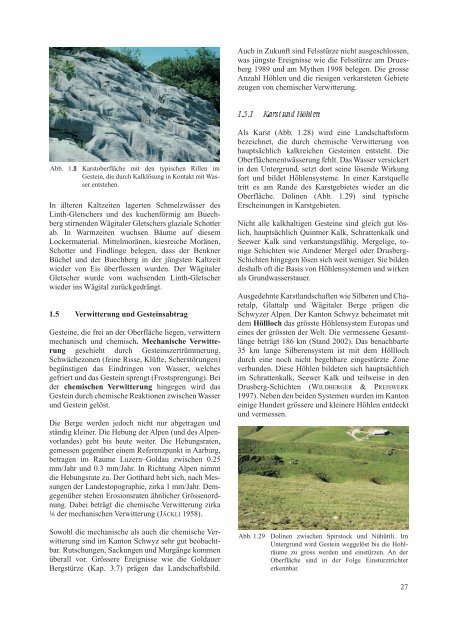

Abb. 1.28 Karstoberfläche mit den typischen Rillen im<br />

Gestein, die durch Kalklösung in Kontakt mit Wasser<br />

entstehen.<br />

In älteren Kaltzeiten lagerten Schmelzwässer des<br />

Linth-Gletschers <strong>und</strong> des kuchenförmig am Buechberg<br />

stirnenden Wägitaler Gletschers glaziale Schotter<br />

ab. In Warmzeiten wuchsen Bäume auf diesem<br />

Lockermaterial. Mittelmoränen, kiesreiche Moränen,<br />

Schotter <strong>und</strong> Findlinge belegen, dass der Benkner<br />

Büchel <strong>und</strong> der Buechberg in der jüngsten Kaltzeit<br />

wieder von Eis überflossen wurden. Der Wägitaler<br />

Gletscher wurde vom wachsenden Linth-Gletscher<br />

wieder ins Wägital zurückgedrängt.<br />

1.5 Verwitterung <strong>und</strong> Gesteinsabtrag<br />

Gesteine, die frei an der Oberfläche liegen, verwittern<br />

mechanisch <strong>und</strong> chemisch. Mechanische Verwitterung<br />

geschieht durch Gesteinszertrümmerung.<br />

Schwächezonen (feine Risse, Klüfte, Scherstörungen)<br />

begünstigen das Eindringen von Wasser, welches<br />

gefriert <strong>und</strong> das Gestein sprengt (Frostsprengung). Bei<br />

der chemischen Verwitterung hingegen wird das<br />

Gestein durch chemische Reaktionen zwischen Wasser<br />

<strong>und</strong> Gestein gelöst.<br />

Die Berge werden jedoch nicht nur abgetragen <strong>und</strong><br />

ständig kleiner. Die Hebung der Alpen (<strong>und</strong> des Alpenvorlandes)<br />

geht bis heute weiter. Die Hebungsraten,<br />

gemessen gegenüber einem Referenzpunkt in Aarburg,<br />

betragen im Raume Luzern–Goldau zwischen 0.25<br />

mm/Jahr <strong>und</strong> 0.3 mm/Jahr. In Richtung Alpen nimmt<br />

die Hebungsrate zu. Der Gotthard hebt sich, nach Messungen<br />

der Landestopographie, zirka 1 mm/Jahr. Demgegenüber<br />

stehen Erosionsraten ähnlicher Grössenordnung.<br />

Dabei beträgt die chemische Verwitterung zirka<br />

1⁄6 der mechanischen Verwitterung (JÄCKLI 1958).<br />

Sowohl die mechanische als auch die chemische Verwitterung<br />

sind im <strong>Kanton</strong> <strong>Schwyz</strong> sehr gut beobachtbar.<br />

Rutschungen, Sackungen <strong>und</strong> Murgänge kommen<br />

überall vor. Grössere Ereignisse wie die Goldauer<br />

Bergstürze (Kap. 3.7) prägen das Landschaftsbild.<br />

Auch in Zukunft sind Felsstürze nicht ausgeschlossen,<br />

was jüngste Ereignisse wie die Felsstürze am Druesberg<br />

1989 <strong>und</strong> am Mythen 1998 belegen. Die grosse<br />

Anzahl Höhlen <strong>und</strong> die riesigen verkarsteten Gebiete<br />

zeugen von chemischer Verwitterung.<br />

Als Karst (Abb. 1.28) wird eine Landschaftsform<br />

bezeichnet, die durch chemische Verwitterung von<br />

hauptsächlich kalkreichen Gesteinen entsteht. Die<br />

Oberflächenentwässerung fehlt. Das Wasser versickert<br />

in den Untergr<strong>und</strong>, setzt dort seine lösende Wirkung<br />

fort <strong>und</strong> bildet Höhlensysteme. In einer Karstquelle<br />

tritt es am Rande des Karstgebietes wieder an die<br />

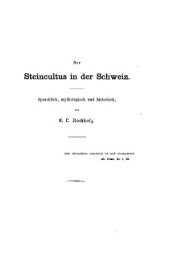

Oberfläche. Dolinen (Abb. 1.29) sind typische<br />

Erscheinungen in Karstgebieten.<br />

Nicht alle kalkhaltigen Gesteine sind gleich gut löslich,<br />

hauptsächlich Quintner Kalk, Schrattenkalk <strong>und</strong><br />

Seewer Kalk sind verkarstungsfähig. Mergelige, tonige<br />

Schichten wie Amdener Mergel oder Drusberg-<br />

Schichten hingegen lösen sich weit weniger. Sie bilden<br />

deshalb oft die Basis von Höhlensystemen <strong>und</strong> wirken<br />

als Gr<strong>und</strong>wasserstauer.<br />

Ausgedehnte Karstlandschaften wie Silberen <strong>und</strong> Charetalp,<br />

Glattalp <strong>und</strong> Wägitaler Berge prägen die<br />

<strong>Schwyz</strong>er Alpen. Der <strong>Kanton</strong> <strong>Schwyz</strong> beheimatet mit<br />

dem Höllloch das grösste Höhlensystem Europas <strong>und</strong><br />

eines der grössten der Welt. Die vermessene Gesamtlänge<br />

beträgt 186 km (Stand 2002). Das benachbarte<br />

35 km lange Silberensystem ist mit dem Höllloch<br />

durch eine noch nicht begehbare eingestürzte Zone<br />

verb<strong>und</strong>en. Diese Höhlen bildeten sich hauptsächlich<br />

im Schrattenkalk, Seewer Kalk <strong>und</strong> teilweise in den<br />

Drusberg-Schichten (WILDBERGER & PREISWERK<br />

1997). Neben den beiden Systemen wurden im <strong>Kanton</strong><br />

einige H<strong>und</strong>ert grössere <strong>und</strong> kleinere Höhlen entdeckt<br />

<strong>und</strong> vermessen.<br />

Abb. 1.29 Dolinen zwischen Spirstock <strong>und</strong> Nühüttli. Im<br />

Untergr<strong>und</strong> wird Gestein weggelöst bis die Hohlräume<br />

zu gross werden <strong>und</strong> einstürzen. An der<br />

Oberfläche sind in der Folge Einsturztrichter<br />

erkennbar.<br />

27