Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Decke abgeglitten. Dazwischen bildete sich das hintere<br />

Sihltal. Gesteine des Tertiärs sind auf dem Fidisberg,<br />

dem Biet <strong>und</strong> der Totenplangg aufgeschlossen.<br />

Am Stock befindet sich ein Aufschluss der Inneren<br />

Einsiedler Schuppenzone (Kap. 1.3.4) mit doppelter<br />

Nummulitenkalk-Abfolge.<br />

Ebenfalls zur Drusberg-Decke gehört das Roggenstöckli<br />

(Abb. 1.17 <strong>und</strong> Kap. 2 Geotop-Beispiel 8)<br />

zwischen Bödmerenwald <strong>und</strong> Silberen. In einer<br />

Senke der Silberen-Decke ist beim Vorbeigleiten<br />

der Drusberg-Decke ihr südlichster Teil als kleine<br />

Klippe zurückgeblieben.<br />

Die Wageten-Kette (Griessstock-Decke), die Aubrig-<br />

Kette, die Rigi-Hochflue <strong>und</strong> der Urmiberg (alle Bächistock-<br />

<strong>und</strong> Silberen-Decke) werden auch als Helvetische<br />

Randketten bezeichnet. Dieser Name stammt von<br />

ihrer Stellung am Nordrand der Alpen. Auch Mattstock<br />

<strong>und</strong> Säntis nehmen „Randkettenstellung“ ein.<br />

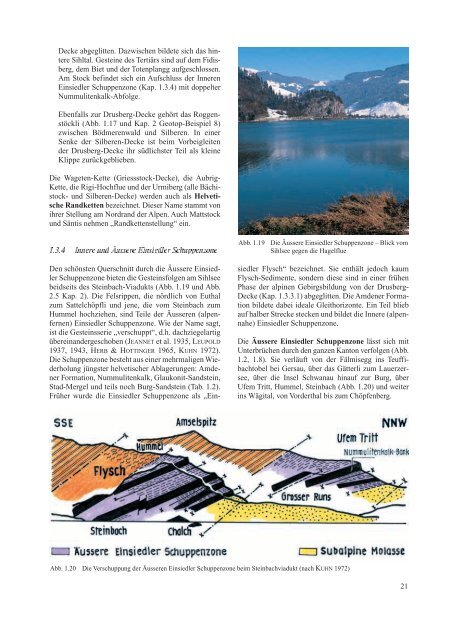

Den schönsten Querschnitt durch die Äussere Einsiedler<br />

Schuppenzone bieten die Gesteinsfolgen am Sihlsee<br />

beidseits des Steinbach-Viadukts (Abb. 1.19 <strong>und</strong> Abb.<br />

2.5 Kap. 2). Die Felsrippen, die nördlich von Euthal<br />

zum Sattelchöpfli <strong>und</strong> jene, die vom Steinbach zum<br />

Hummel hochziehen, sind Teile der Äusseren (alpenfernen)<br />

Einsiedler Schuppenzone. Wie der Name sagt,<br />

ist die Gesteinsserie „verschuppt“, d.h. dachziegelartig<br />

übereinandergeschoben (JEANNET et al. 1935, LEUPOLD<br />

1937, 1943, HERB & HOTTINGER 1965, KUHN 1972).<br />

Die Schuppenzone besteht aus einer mehrmaligen Wiederholung<br />

jüngster helvetischer Ablagerungen: Amdener<br />

Formation, Nummulitenkalk, Glaukonit-Sandstein,<br />

Stad-Mergel <strong>und</strong> teils noch Burg-Sandstein (Tab. 1.2).<br />

Früher wurde die Einsiedler Schuppenzone als „Ein-<br />

Abb. 1.19 Die Äussere Einsiedler Schuppenzone – Blick vom<br />

Sihlsee gegen die Hagelflue<br />

siedler Flysch“ bezeichnet. Sie enthält jedoch kaum<br />

Flysch-Sedimente, sondern diese sind in einer frühen<br />

Phase der alpinen Gebirgsbildung von der Drusberg-<br />

Decke (Kap. 1.3.3.1) abgeglitten. Die Amdener Formation<br />

bildete dabei ideale Gleithorizonte. Ein Teil blieb<br />

auf halber Strecke stecken <strong>und</strong> bildet die Innere (alpennahe)<br />

Einsiedler Schuppenzone.<br />

Die Äussere Einsiedler Schuppenzone lässt sich mit<br />

Unterbrüchen durch den ganzen <strong>Kanton</strong> verfolgen (Abb.<br />

1.2, 1.8). Sie verläuft von der Fälmisegg ins Teuffibachtobel<br />

bei Gersau, über das Gätterli zum Lauerzersee,<br />

über die Insel Schwanau hinauf zur Burg, über<br />

Ufem Tritt, Hummel, Steinbach (Abb. 1.20) <strong>und</strong> weiter<br />

ins Wägital, von Vorderthal bis zum Chöpfenberg.<br />

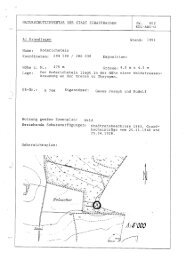

Abb. 1.20 Die Verschuppung der Äusseren Einsiedler Schuppenzone beim Steinbachviadukt (nach KUHN 1972)<br />

21