Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Erste Bergbauversuche erfolgten im Kt. <strong>Schwyz</strong> 1597<br />

am „Isenbach“ (Oberiberg) <strong>und</strong> es erscheint in der<br />

Folge offensichtlich, dass schon um 1600 in Lauerz<br />

nach Erz gesucht wurde. Über detaillierte Angaben<br />

zum Erzabbau im Otten lassen uns die historischen<br />

Nachrichten im Stich. Dem Urner Madran, Besitzer<br />

der Bergwerke in Uri, wurde 1602 die Suche nach Erz<br />

im Lande <strong>Schwyz</strong> auf zehn Jahre bewilligt. Von Resultaten<br />

Madranschen Suchens erfahren wir nichts (HIST.<br />

VEREIN 1925).<br />

Hingegen findet sich 1858 ein Hinweis auf drei Hammerschmieden<br />

in Steinen, die bereits über 200 Jahre<br />

Bestand haben sollen. Hammerschmieden waren integrierender<br />

Bestandteil von Eisenbergwerken, was wiederum<br />

auf einen in der Nähe stattfindenden Erzabbau,<br />

in der ersten Hälfte des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts, hindeutet.<br />

1724 soll der Betrieb für den Erzabbau von den Bergherren<br />

Linder + Burckhardt (nebst dem Hauptwerk<br />

Uri) aufgenommen worden sein. Es wird in den Akten<br />

die Erstellung eines Schmelzofens erwähnt. Der Besitzer<br />

von „Bühl“ erinnert sich noch 1872, dass sich im<br />

Otten, gegen den Lauerzer See, Reste des Schmelzofens<br />

befanden. Im Jahre 1729 wurde das „Lowerzerwerk“<br />

aus finanziellen Gründen wieder stillgelegt,<br />

denn weder Quantität noch Qualität versprachen eine<br />

reiche Ausbeute. Der Abbau muss in geringem<br />

Umfang im Tagbau stattgef<strong>und</strong>en haben. Eine Grube<br />

(„Stollen“), in der Erz gebrochen wurde, ist heute noch<br />

als „Erzloch“ sichtbar.<br />

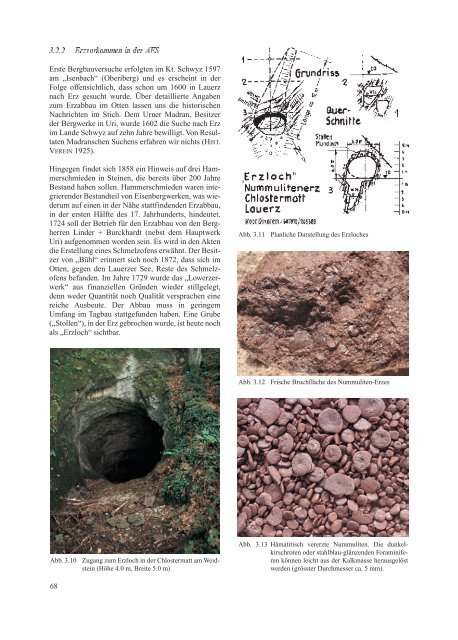

Abb. 3.10 Zugang zum Erzloch in der Chlostermatt am Weidstein<br />

(Höhe 4.0 m, Breite 5.0 m)<br />

68<br />

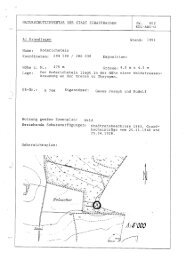

Abb. 3.11 Planliche Darstellung des Erzloches<br />

Abb. 3.12 Frische Bruchfläche des Nummuliten-Erzes<br />

Abb. 3.13 Hämatitisch vererzte Nummuliten. Die dunkelkirschroten<br />

oder stahlblau-glänzenden Foraminiferen<br />

können leicht aus der Kalkmasse herausgelöst<br />

werden (grösster Durchmesser ca. 5 mm).