Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

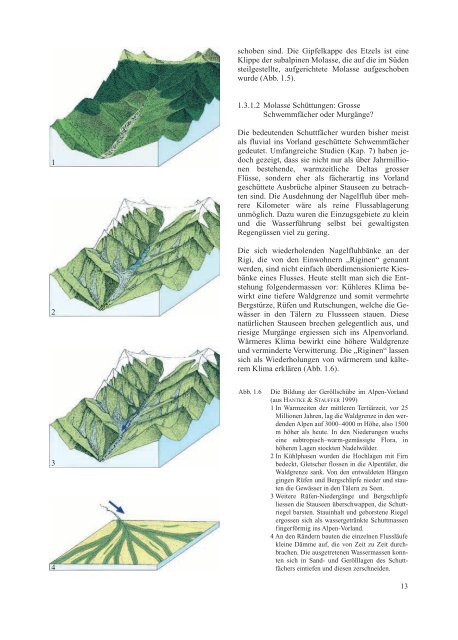

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

schoben sind. Die Gipfelkappe des Etzels ist eine<br />

Klippe der subalpinen Molasse, die auf die im Süden<br />

steilgestellte, aufgerichtete Molasse aufgeschoben<br />

wurde (Abb. 1.5).<br />

1.3.1.2 Molasse Schüttungen: Grosse<br />

Schwemmfächer oder Murgänge?<br />

Die bedeutenden Schuttfächer wurden bisher meist<br />

als fluvial ins Vorland geschüttete Schwemmfächer<br />

gedeutet. Umfangreiche Studien (Kap. 7) haben jedoch<br />

gezeigt, dass sie nicht nur als über Jahrmillionen<br />

bestehende, warmzeitliche Deltas grosser<br />

Flüsse, sondern eher als fächerartig ins Vorland<br />

geschüttete Ausbrüche alpiner Stauseen zu betrachten<br />

sind. Die Ausdehnung der Nagelfluh über mehrere<br />

Kilometer wäre als reine Flussablagerung<br />

unmöglich. Dazu waren die Einzugsgebiete zu klein<br />

<strong>und</strong> die Wasserführung selbst bei gewaltigsten<br />

Regengüssen viel zu gering.<br />

Die sich wiederholenden Nagelfluhbänke an der<br />

Rigi, die von den Einwohnern „Riginen“ genannt<br />

werden, sind nicht einfach überdimensionierte Kiesbänke<br />

eines Flusses. Heute stellt man sich die Entstehung<br />

folgendermassen vor: Kühleres Klima bewirkt<br />

eine tiefere Waldgrenze <strong>und</strong> somit vermehrte<br />

Bergstürze, Rüfen <strong>und</strong> Rutschungen, welche die Gewässer<br />

in den Tälern zu Flussseen stauen. Diese<br />

natürlichen Stauseen brechen gelegentlich aus, <strong>und</strong><br />

riesige Murgänge ergiessen sich ins Alpenvorland.<br />

Wärmeres Klima bewirkt eine höhere Waldgrenze<br />

<strong>und</strong> verminderte Verwitterung. Die „Riginen“ lassen<br />

sich als Wiederholungen von wärmerem <strong>und</strong> kälterem<br />

Klima erklären (Abb. 1.6).<br />

Abb. 1.6 Die Bildung der Geröllschübe im Alpen-Vorland<br />

(aus HANTKE &STAUFFER 1999)<br />

1 In Warmzeiten der mittleren Tertiärzeit, vor 25<br />

Millionen Jahren, lag die Waldgrenze in den werdenden<br />

Alpen auf 3000–4000 m Höhe, also 1500<br />

m höher als heute. In den Niederungen wuchs<br />

eine subtropisch–warm-gemässigte Flora, in<br />

höheren Lagen stockten Nadelwälder.<br />

2 In Kühlphasen wurden die Hochlagen mit Firn<br />

bedeckt, Gletscher flossen in die Alpentäler, die<br />

Waldgrenze sank. Von den entwaldeten Hängen<br />

gingen Rüfen <strong>und</strong> Bergschlipfe nieder <strong>und</strong> stauten<br />

die Gewässer in den Tälern zu Seen.<br />

3 Weitere Rüfen-Niedergänge <strong>und</strong> Bergschlipfe<br />

liessen die Stauseen überschwappen, die Schuttriegel<br />

barsten. Stauinhalt <strong>und</strong> geborstene Riegel<br />

ergossen sich als wassergetränkte Schuttmassen<br />

fingerförmig ins Alpen-Vorland.<br />

4 An den Rändern bauten die einzelnen Flussläufe<br />

kleine Dämme auf, die von Zeit zu Zeit durchbrachen.<br />

Die ausgetretenen Wassermassen konnten<br />

sich in Sand- <strong>und</strong> Gerölllagen des Schuttfächers<br />

eintiefen <strong>und</strong> diesen zerschneiden.<br />

13