Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Steinbruch / Kiesgrube Gestein Verwendung<br />

Guntliweid (Nuolen) Untere Süsswassermolasse Bruchsteine, Abdeckplatten<br />

Tuggen-Wangen Glaziale Schotter Kies, Sand<br />

Chalch (Einsiedeln) Einsiedler Schuppenzone Blocksteine, Schotter, Kies, Sand (gebrochen)<br />

Trachslau-Alpthal Eiszeitliche Kiesterrasse Kies, Sand<br />

Steinbruch Nägeli (Brunnen) Tonig-mergelige Schiefer (Helvetikum) Tonig-mergeliger Anteil für Zementproduktion<br />

Kalksteinbruch Hettis-Dieggis (Brunnen) Kalksteine (Helvetikum)<br />

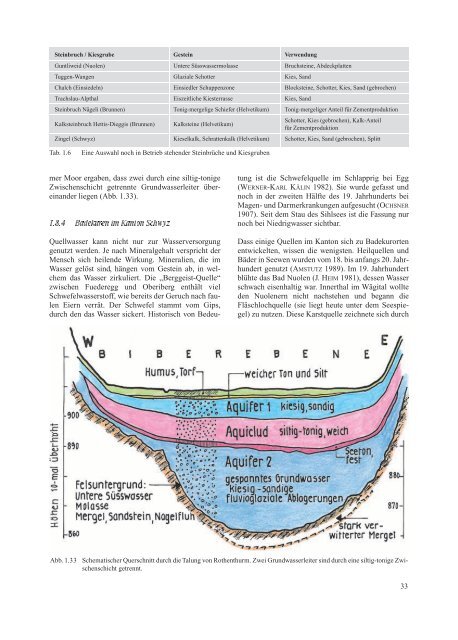

mer Moor ergaben, dass zwei durch eine siltig-tonige<br />

Zwischenschicht getrennte Gr<strong>und</strong>wasserleiter übereinander<br />

liegen (Abb. 1.33).<br />

Quellwasser kann nicht nur zur Wasserversorgung<br />

genutzt werden. Je nach Mineralgehalt verspricht der<br />

Mensch sich heilende Wirkung. Mineralien, die im<br />

Wasser gelöst sind, hängen vom Gestein ab, in welchem<br />

das Wasser zirkuliert. Die „Berggeist-Quelle“<br />

zwischen Fuederegg <strong>und</strong> Oberiberg enthält viel<br />

Schwefelwasserstoff, wie bereits der Geruch nach faulen<br />

Eiern verrät. Der Schwefel stammt vom Gips,<br />

durch den das Wasser sickert. Historisch von Bedeu-<br />

Schotter, Kies (gebrochen), Kalk-Anteil<br />

für Zementproduktion<br />

Zingel (<strong>Schwyz</strong>) Kieselkalk, Schrattenkalk (Helvetikum) Schotter, Kies, Sand (gebrochen), Splitt<br />

Tab. 1.6 Eine Auswahl noch in Betrieb stehender Steinbrüche <strong>und</strong> Kiesgruben<br />

tung ist die Schwefelquelle im Schlapprig bei Egg<br />

(WERNER-KARL KÄLIN 1982). Sie wurde gefasst <strong>und</strong><br />

noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts bei<br />

Magen- <strong>und</strong> Darmerkrankungen aufgesucht (OCHSNER<br />

1907). Seit dem Stau des Sihlsees ist die Fassung nur<br />

noch bei Niedrigwasser sichtbar.<br />

Dass einige Quellen im <strong>Kanton</strong> sich zu Badekurorten<br />

entwickelten, wissen die wenigsten. Heilquellen <strong>und</strong><br />

Bäder in Seewen wurden vom 18. bis anfangs 20. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />

genutzt (AMSTUTZ 1989). Im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />

blühte das Bad Nuolen (J. HEIM 1981), dessen Wasser<br />

schwach eisenhaltig war. Innerthal im Wägital wollte<br />

den Nuolenern nicht nachstehen <strong>und</strong> begann die<br />

Fläschlochquelle (sie liegt heute unter dem Seespiegel)<br />

zu nutzen. Diese Karstquelle zeichnete sich durch<br />

Abb. 1.33 Schematischer Querschnitt durch die Talung von Rothenthurm. Zwei Gr<strong>und</strong>wasserleiter sind durch eine siltig-tonige Zwischenschicht<br />

getrennt.<br />

33